每日經濟新聞 2023-05-18 01:42:43

談及身上背負的種種“符號”,蔡尚偉毫不避諱地說,“我并未追求將自己活成怎樣的標簽或符號,我享受的是這一過程中,對于世界的真切感受,對于學術前沿脈搏的把握,以及我一直所追求的‘建設學派’思想的踐行。”

每經記者|謝陶 每經編輯|唐元

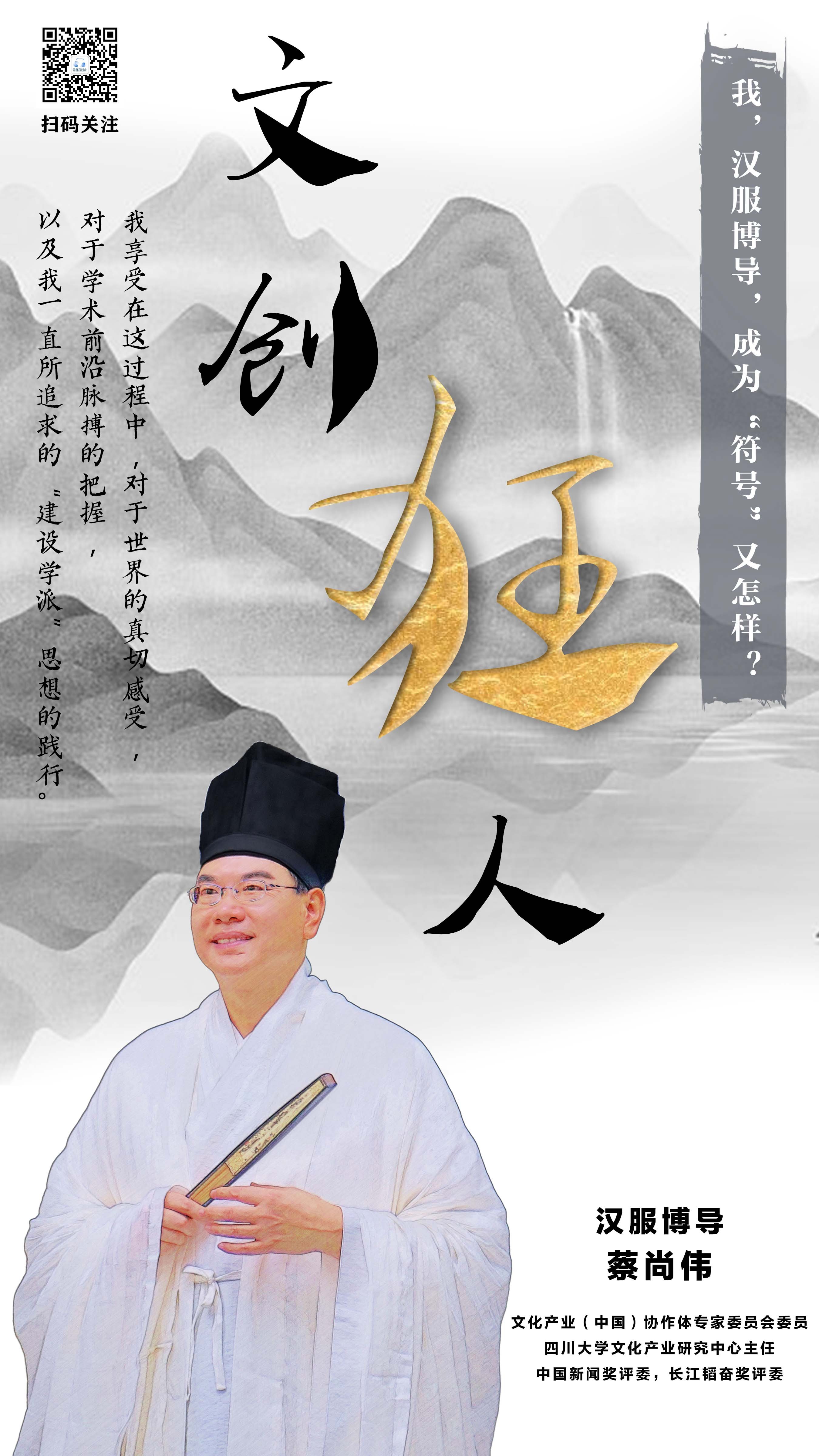

手執竹杖,身穿趙孟頫所繪蘇東坡像的宋制漢服,川大教授蔡尚偉總是樂此不疲地現身于各地的文化講座及產業論壇。由于多年身穿漢服,不遺余力地推廣傳統文化及學術理念,蔡尚偉被廣大網友稱為“漢服博導”。

18歲時考入四川大學新聞系,未滿34歲便開始指導博士生,他被稱為“中國最年輕的傳媒博導”,也曾作為文化產業理論界唯一人選獲得中國“2009文化產業年度人物”榮譽稱號。

如今,已逾知命之年的蔡尚偉身上不乏傳統學者的特征——冷靜、審慎、充滿思慮,習慣從更加宏觀、縱深的維度看待事物。與此同時,他又從不隱藏其身上非常個人主義的色彩:時而充滿激情地演講、時而與異見者提筆“論戰”、或縱情于山水之間、或頻繁地出現在公眾視野……

某種程度上,相較于那些甘坐冷板凳,埋頭書海、苦心鉆研的學者而言,觀點新奇、言辭犀利的蔡尚偉顯然是一個“異類”。他頻頻“出圈”的行為及其主張的學術思想,在相對穩健的學術界,稍顯格格不入。他也因此招致了個別來自學界的微詞與質疑。

但他始終堅信——唯有跳出種種“象牙塔學術”的窠臼,用心去傾聽、觀察,才能走出一條正確感知周遭、捕捉社會變化、洞悉學術趨勢的實踐之路。

正如蘇珊·桑塔格在《反對闡釋》所言,“藝術,就像我們自身一樣,需要一些外界的幫助才能變得真實。然而,闡釋變成了一種偏見,使人對藝術作品一葉障目不見泰山……我們應當,學會更好地觀看,更好地傾聽,更好地感知。”

四川大學 圖片來源:四川大學公眾號

談及身上背負的種種“符號”,蔡尚偉毫不避諱地說,“我并未追求將自己活成怎樣的標簽或符號,我享受的是這一過程中,對于世界的真切感受,對于學術前沿脈搏的把握,以及我一直所追求的‘建設學派’思想的踐行。”

最新一期的《文創狂人》欄目,每日經濟新聞記者(以下簡稱“NBD”)將目光對準了這樣一位深耕學術領域及文創領域的“網紅博導”,文化產業(中國)協作體專家委員會委員,四川大學文化產業研究中心主任,中國新聞獎評委,長江韜奮獎評委——蔡尚偉,分享他眼中的漢服熱潮、大學之用以及建設學派。

NBD:我最初見你身著漢服出現在公共場合,還是在一次關于世界文化名城的論壇上面。某種程度上,當時你跳脫、大膽的形象打破了傳統人文學者在公眾面前的固有印象。你是否擔心近年頻繁以此裝扮亮相容易被大眾“符號化”和“臉譜化”?

蔡尚偉:你無論做什么事情,總會面臨大大小小的質疑,被貼上各種標簽。之前,我身穿漢服出現在2019年的首屆三國文化國際漢服節上,當時很多人都說我有勇氣。我就在想,做自己喜歡的事情,哪里需要什么勇氣呢?

事實上,漢服的發展歷史透射出了中國的藝術、哲學、人文等多重文化底蘊,這里面有許多文化要素可供現代人繼承創新。然而,我們在過去數十年快速的現代化過程中,仿佛切斷了與歷史的聯系,在文化領域過于“趨西崇洋”。作為一名人文學者,我覺得有這樣的責任——喚醒大眾對于傳統文化的關注。

我從不擔心因為自身成為“符號”,而“削弱”了所謂學術性的一面。我身穿漢服,在不同場合論述中華文化的符號意義就在于——希望越來越多的人能夠看到并珍視我們的傳統文化,重建與過去的聯結,重拾我們的文化自信。

蔡尚偉 圖片來源:受訪者提供

如今,成都是大家公認的“漢服第一城”,有發展漢服產業深厚的文化土壤,也培育起了一大批年輕消費者群體,但還是缺乏承載漢服產業發展的大型載體。未來,不光是年輕人群體對漢服文化的繼承和發揚,政府、企業、媒體和學校都應加大對漢服文化的關注和扶持。

NBD:請分享下你對于漢服文化的理解。在如今這個信息高度發達、價值觀激烈碰撞、人口急速流動的時代,漢服文化有哪些內核是我們現在所欠缺的?

蔡尚偉:從最初的意義來看,蔡邕在《獨斷》中談到“天子常服,漢服受之秦”。漢代的天子常服,它從秦代延續下來,這是“漢服”這個詞的第一次使用,漢服就是指漢代的服飾。從考古的角度來說,《馬王堆三號墓遣冊》中有關于“漢服”最早的記載:“簡四四‘美人四人,其二人楚服,二人漢服’。”

狹義而言,漢服就是漢民族在清朝入關剃發易服之前,上自黃帝堯舜下至明末,漫長的數千年的歷史時期,漢民族、華夏民族這種風格的古代服飾。據我觀察,這種意義的漢服在如今的漢服“同袍圈”是最流行的。

事實上,我今天想強調的是在全球化語境之下的漢服——它是具有中國風范的服飾體系。某種意義上,漢服這個詞與唐裝、華服這些詞是同位的關系。它一定是世界格局之下代表中國,代表中華的服飾文化。

從根本上來看,漢服承載了深厚的歷史文化底蘊以及諸多美學的要素,包括它的形制、工藝等。但更重要的在于它內涵的價值取向——和合文化,這在當今社會是彌足珍貴的。它是沒有民族主義傾向的,其內涵是天下一家的。

成都香檳廣場內一市民選購漢服頭飾 圖片來源:每經記者 張建 攝

NBD:我知道,你很久以來都主張一種跨學科式的大學教育與實踐。你在日常教學中,很少會帶教材去給學生上課,也不指定教材,常常結合熱點探討專業理論,因而深得學子喜歡。就新聞傳播領域來看,你是如何理解大學教育的?

蔡尚偉:我一直都認為新聞專業的教育應該“先大后小、先總后分、先博后專”。

何為“專業”?就是把正在做的事兒,應該做的事兒做到最專業,不是“畫地為牢”,不為所謂的專業或某一階段性的行業“從一而終”。學新聞的人就應該什么都懂,緊跟時代熱點。僅僅局限于課本上的知識來教學是行不通的,要在博學的基礎上再追求專攻。

早年間,無論是制作電視專題片,創作廣告、報刊文學以及電視新聞作品,還是國家社科基金重大科研項目的研究、主持等,我都認為人必須要專于業,但是不能被專業所束縛。作為學者一定要“博而精,不可狹而窄”,不能將自己固化在一個個“小我”。一個人若是僅僅局限在眼前所謂的“專業”中,就會被“專業”這個圈子所束縛。

要想得到長遠的發展,具備綜合的素質與“全景式”的觀念格外重要。像是近年來我跟團隊率先提出“智能文創”的學術概念與理論框架,并積極嘗試“智能文創”實踐。同時還為成都市編制《成都市數字文化創意產業發展“十四五”規劃》,以及多次為中宣部、文化和旅游部等中央部委提供內部研究報告。這些都是需要極強的跨學科視野與能力。在這一點上,我們在學術界走得略微靠前。

我以前在川大讀書時,哲學系有一位叫陳昌文的老師,他的哲學課一上來就講文學,然后又講管理學,完全沒有學科界限,將學生引導去更加自由的思想世界。陳老師的風格對我之后的教學及實踐的影響特別大。

我認為我自己就是一個“無專業”“無單位”“無工作”的學者(笑)。根據社會需要,跨學科研究、做交叉學科的研究,所以無專業;面向整個社會,根據實際問題整合學術資源,所以無單位。

蔡尚偉 圖片來源:受訪者提供

NBD:但我發現現在的學術界依然存在著普遍的“唯論文至上”“神話SCI”等現象。你是如何看待的?

蔡尚偉:總體來看,我認為凡是能夠解決社會發展中的問題的學術資源、思想資源,我們都應該選擇包容、吸收、利用,而不是囿于學科之別、專業之分。過度地追求發表論文,千方百計去貼近那些相對“滯后”的學術標準,會讓學者陷入功利主義,遠離了更加精彩的社會實踐。

從行業或是專業來看,過于偏重某一細分領域,有其不足的一面——因為任何行業或專業都是從社會實踐中衍生出來的,其本身具有時代特征與行業發展特征,有逃不過的“生命周期”。這一點在高校的教育及學術體系中,是被長期忽視了的。

可是另一方面,對于以科層制為特色的高校來說,跨學科是有難度的。特別是在教育系統的考評體系上,仍然比較傳統,真正做綜合性研究、交叉研究及跨學科研究會面臨比較大的阻力。我早年間在做“美麗中國”“美麗鄉村”系列跨學科、跨領域研究的時候,投入的熱情有多大,遭遇到的消極因素就有多大。

不過,目前我關注到一個好的轉變是——國家層面開始認識到不管什么學科,不管什么學問,如果不能實實在在解決社會和人民所關注的問題,肯定是行不通的。因此近年國家教育部、科技部都出臺了一些政策,包括“不唯SCI”“不唯論文”,甚至鼓勵打破學科界限,鼓勵交叉學科等等一系列政策取向。這對于我這樣長期活躍在實踐一線的學者來說是非常欣慰的。

蔡尚偉 圖片來源:受訪者提供

NBD:在新聞領域,你開創了傳播學“建設學派”,致力于理論與實踐的貫通融合,逐步構建起一個比較完整和系統的學術理論體系。你最初發起“建設學派”的初衷是?

蔡尚偉:“建設學派”是我多年以來一直探索的領域,我的理念受到了中國傳統文化“經世致用”“實事求是”等思想的影響。我一直認為學者應該是既關心此岸世界也關注彼岸世界的人,一方面對于原始的、徹底的抽象理論有著極強的探索欲,另一方面又有著敏銳的現實關懷和社會關懷。

早年間,我在四川省廣播電視廳工作,參與制作了百余部(集)電視專題片,創作了大量的廣告作品、報刊文學以及電視新聞作品。這段經歷對我之后進入高校從事學術研究有著非常大的影響。

傳媒界的經歷讓我接觸到社會的方方面面,我習慣以一個觀察者、參與者的身份置身其中。唯有不斷發現問題、解決問題,才能更好地捕捉事物及行業的發展規律。于是,我開始對那些空洞的說教、形式化的“坐而論道”產生根本性地排斥,對某些“唯論文至上”并“反實踐”的學者提出了批判。

回到高校后,我花了一年多時間研讀法蘭克福學派,待我讀完之后,我發現凡是真理性的判斷早已出現在常識里。而那些晦澀難懂的學術理論要么不符合中國的國情,要么是對當時傳媒業和社會的“隔離”與“誤解”。

針對當時的一些學術亂象,我尖銳地概括出八個字“不知所云,不知所措”。“不知所云”意為故作高深之詞、用復雜的學術詞語層層堆疊、構筑起自己所謂學術的“護城河”;“不知所措”意為打著自由的旗號隨意批判,但批判后從不提相關的解決方案。

我始終認為,尖銳地、精準地批判只是學者的起點,如何促進問題解決、不斷建設才是學者的終點。

四川大學 圖片來源:四川大學公眾號

NBD:我觀察到,“建設學派”曾有過非常高光的時刻,影響過地方和中央的相關決策層。但目前來看似乎出現了“青黃不接”的狀態,學術影響力也慢慢減弱,歸于平淡。從最早成立四川大學“美麗中國”研究所、中國美麗鄉村研究中心(四川大學),到近兩年成立“互鑒書院”,我看到你不斷轉換載體,試圖重塑一個理論與實踐緊密結合的平臺。你認為是怎樣的原因造成了“建設學派”的相對式微?

蔡尚偉:一直以來,我都主張跨學科的教育與學術實踐,推動理論與實踐的結合,在各個學術場合大力主張“建設學派”。但讓我難過的是,“建設學派”理念的接受度顯然沒有達到預期的水平。

一方面,“建設學派”的理念在某種程度上“沖擊”了原有的學術評價體系,招致了不少反對的聲音。與此同時,原有的學術壁壘,也非我一人之力可以撼動的。與此同時,“建設學派”的學術實踐對于高校學生、學者的升學升職、績效考核在現階段沒有 “立竿見影”的幫助,大家還是迷戀于原有的學術評價體系。那套體系,是有跡可循的,按照那樣做學術,更容易“出彩”。

另一方面,可能也和一代人的“時代情緒”有關。可能因為時代的演變、物質財富不斷豐富,年輕人對精神生活的興趣在降低。在新媒體營造的碎片化、表層化的媒介環境之下,年輕學生缺乏深入思考的習慣,對于系統性思想觀念的興趣顯著下降。大家更愿意從短時期的訴求出發(例如考試、升學、就業等),從功利主義的角度來評價和使用學術資源,以進入到某一學術領域。

蔡尚偉 圖片來源:受訪者提供

此外,年輕學生了解社會、引領社會的意識普遍不強。我一直認為,對于年輕人來說,在學術上有所不足并不可怕,但如果不能認識到這種不足并鼓起勇氣去改變的話,這將是更大的缺陷所在。

雖然,現在的學術界已經有了一些反思和進步,但很多理論還是停留在以西方理論為“絕對真理”的層面,國內學術界無論是年輕學者還是資深學者都需要敢于原創理論,從理論層面開始建設,而這依然任重道遠!

封面圖片來源:受訪者提供

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP