每日經濟新聞 2025-08-30 18:13:32

每經記者|鄢銀嬋 每經編輯|何小桃 魏官紅

在貴州省公共資源交易中心開展的一場招標,正在重塑醫療采購的價值觀。

8月27日,全國首個省級“云膠片”帶量采購在這里開標。沒有激烈的價格廝殺,也不見“最低價中標”的傳統劇情,取而代之的是一套前所未有的評審機制:價格僅占10分,技術占30分,商務占60分。

《每日經濟新聞》記者了解到,此次集采最高報價4.98元/人次,最低0.51元/人次,最終中標價為4.95元/人次。業內分析認為,這場招標的核心并非“壓價”,而是旨在建立一套以質取勝的新體系。其背后,是醫保支付改革的深層意圖——通過打通醫療影像數據壁壘,推動跨機構互認共享,減少20%至30%的重復檢查,緩解患者“看病難、看病貴”的現實痛點。

據國家醫保局的規劃,2027年底,力爭實現全國醫保影像云數據“一張網”“路路通”。而貴州,作為國家大數據綜合試驗區,正以這場采購為起點,讓這片試驗田中培育的“云”,飄向全國。

圖片來源:貴州省醫保局供圖

8月27日,集采的品類在貴州省公共資源交易中心“刷新”。全國首個以數字化醫用耗材為標的的省級帶量采購項目——“云膠片”集中帶量采購,在這里成功開標。

該項目覆蓋貴州省所有具備放射檢查類服務的公立醫療機構,采購周期為2年,首年采購需求總量達2156萬次,標志著醫用耗材集中采購邁入數字化、服務化新階段。

值得一提的是,本次集采的核心,并非傳統意義上的“降價”,而是建立了一套全新的評價體系。

據貴州省醫保局發布的采購公告,云膠片產品需要滿足技術、質量、安全三大要求,同時還對數據中心機房、技術團隊人員等配套服務提出明確門檻,特別是在質量方面,提出了較為嚴苛的量化標準。比如實現平臺全年連續穩定運行,系統可用性及連續性指標≥99.99%,登錄并發響應時間在5秒內、訪問頁面加載時間應在3秒以內,不得有停頓、延時或中斷等現象影響閱片診斷等。

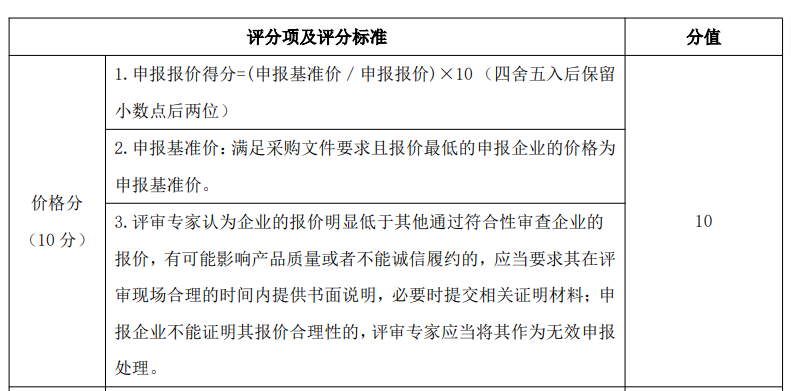

該方案顯示,報價須低于5元/人次方為有效。不過,價格并非唯一決定因素。評審規則顯示,價格分僅占10分,技術分占30分,商務分占60分,改變以往“最低價中標”的模式。

圖片來源:公告截圖

8月27日,《每日經濟新聞》記者在招標現場了解到,共有7家單位參與投標,最高報價為4.98元/人次,最低報價為0.51元/人次。

集采現場 圖片來源:貴州省醫保局供圖

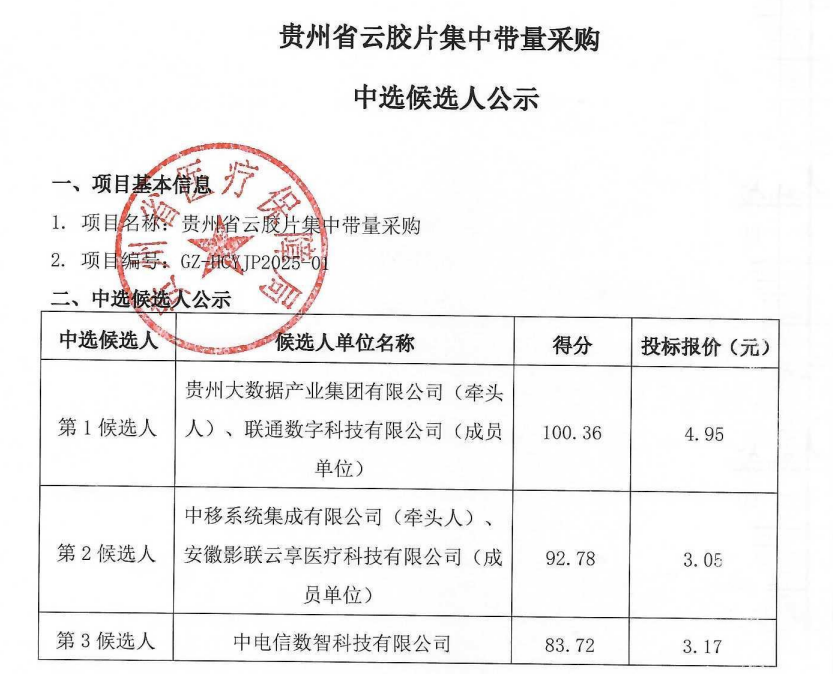

據貴州省醫保局8月28日公示信息,貴州大數據產業集團有限公司(牽頭人)與聯通數字科技有限公司(成員單位)以100.36分成為第一中標候選人,投標報價為4.95元/人次。公開資料顯示,貴州大數據產業集團有限公司成立于2014年,注冊資本3.35億元,是全國第一家數據領域省屬大一型國有企業。

圖片來源:公告截圖

事實上,貴州大數據產業集團在醫療信息化領域已有布局。國家知識產權局信息顯示,該公司申請了一項名為“基于分布式云架構的醫保云服務綜合管理系統”的專利,公開號CN120106987A,申請日期為2025年1月。此外,公開信息顯示,它中標了“2024年度醫療保障信息平臺迭代升級項目”;并且,其基于“天元數鏈公共服務平臺”,還打造了醫保智慧報銷產品。

“我們測算的成本價大概在3元/人次。”一位投標人在接受記者采訪時稱。另一位不愿具名的人士則指出,3元/人次的成本應該只測算了基礎服務,但此次采購的內容遠不止于此。

據采購文件,中標企業要提供的產品遠大于“數字影像處理和上傳存儲服務”的內涵。比如,中標企業需要隨服務配套提供獨立于醫保專網的影像云專網,實現各醫療機構接入該平臺、并實現數據安全可靠傳輸等要求。“這需要中標企業投入更多的成本。”一位醫保系統人士表示。

本次采購周期原則設定為2年,2年后再啟動重新招標。“中標企業建設影像數據平臺,前面1至2年投入很大,后面幾年可能才賺錢,我們做這件事一定要考慮這個現實問題。”在當天舉行的醫保系統溝通會上,安徽省醫保監管信息中心主任陳中樓直言,不能讓中標企業做虧本買賣。

對此,貴州省醫保局四級調研員趙修慶表示,2年的周期是經過了多方考慮。“如果企業服務運營不佳,成本回收時間勢必會延長,這就會反向督促企業盡快形成規模效應,提升服務質量和市場競爭力,以保持后續競爭優勢。”據他介紹,規劃階段已考慮后續解決方案,將在下次招標中引入新規則,保障企業合理權益,同時也形成約束力。

“此外,我們還制定了明確的服務指標后評估機制。”據趙修慶介紹,對于中標企業,每年醫保局與醫療機構還會共同開展質量檢查與評估,重點考察服務提供廠商的服務質量、醫療機構與群眾滿意度及目標達成情況。

集采現場 圖片來源:貴州省醫保局供圖

據了解,貴州省云膠片集采的醫療機構第一年度報量數據約為2156萬次,該采購需求量是按照醫療機構報送的云膠片未來一年的需求量累加得出,而上一年度影像檢查人次量約為3896萬。由此,這個報量被多位醫保系統人士評價為“相對保守”。

即使保守報量,對各方而言,卻是一筆極劃算的經濟賬。

國家醫保局副局長黃華波在開標現場指出,我國醫療領域重復檢查比例高達20%至30%,這不僅加重了群眾負擔,還造成巨大資源浪費。“在北京看病,很多檢查要排幾天隊,患者身體不適卻要等待。”

限定最高報價5元/人次,相較于傳統膠片每人次17元至18元的成本及未集采地區每人次12元至14元的價格,集采價格優勢明顯。而據一位受訪者提供的數據,某縣醫院、某市醫院和某區級中心醫院的放射科月檢查量分別為8000例、1.5萬例和1.8萬例,在接受云膠片服務后,每年節省的耗材采購額分別為100萬元、120萬元和150萬元。

多名醫保系統人士還補充稱,目前大規模存儲具有明顯的經濟性,存儲1TB數據的成本約80元/年。而隨著信息技術發展,存儲成本還會呈下降趨勢,過去10年間,1TB存儲成本相差至少10倍,預計3至5年后影像數據存儲成本還會大幅降低。

“云膠片”在不同醫療機構間實現互認,也是此次集采的重要看點。

陳中樓在溝通會上提及,目前安徽已經實現全省影像數據共享,“省內各個醫院之間可以隨時調,不只是影像,還可以調病歷、超聲報告等”。

今年5月19日,安徽省醫保信息平臺正式上線“醫療影像云索引共享模塊”功能,打通了定點醫療機構、地方影像云共享中心、省級醫保信息平臺、國家醫保信息平臺的數據鏈路,成為全國首個實現異地讀取數字醫療影像膠片的省份。

具體到患者層面,是否意味著可以完全避免重復檢查,則還有待觀察。

“醫療機構之間可以互調患者的影像數據,并不能完全等同于患者只需要做一次檢查,這二者之間不能簡單畫等號。”一位不愿具名的醫保系統人士與《每日經濟新聞》記者交流時表示,目前很多省市已有醫檢互認政策,但患者的病情是動態變化的,間隔1個星期、1個月、半年的影像指征都可能不一樣,并且不同病癥的發展速度也有區別,再加上拍攝儀器的膠片效果也存在差異,實際操作中是否需要重新檢查,要依據醫生經驗來定。

“現在還處于存儲階段,醫院互認互通屬于應用階段,先完成基礎建設,需要循序漸進來推進。”該人士稱。

據了解,國家醫保局推進影像云建設將分四步走:數據標準化、統一歸集存儲、數據共享、建立保障機制。“目前首先要做的事,就是檢查結果的數據化和標準化,只有先實現數據的統一格式、統一標準,后續的存儲、共享、應用才能順利開展。”黃華波強調。

構建省級影像云平臺的意義還不止于此。

比如在醫保監管層面,它將解決數據標準資源缺乏問題,以省為單位整合準確數據,實現真實綜合監管;通過影像云平臺將數據集中,便能精準判斷過度診療、檢查濫用等情況,避免以往“現場查、現場找”的低效模式。上述醫保系統人士認為,審核結算流程也會得到整體優化。

除了醫保監管、結算方面,影像云平臺可拓展的場景還不少,比如“醫保健康畫像管理”。“結合醫保數據為參保群眾提供全周期生命管理,未來可實現參保人通過手機隨身攜帶既往影像資料,補充現有App僅能查詢診療行為、報銷金額、病種等信息的不足,提升參保人與病人的信息獲取優勢。”趙修慶表示。

此外,搭建全省醫療影像數據平臺只是第一步,進一步搭建跨省平臺,保障各級醫療機構之間數據暢通和穩定,是未來的愿景。

截至8月20日,全國已有22個省級醫保部門開展了醫保影像云數據共享路徑軟件部署工作,其中17個省份已完成部署,具備影像云索引數據上傳能力和省級平臺端影像跨省調閱能力。而據國家醫保局的規劃,2027年底,力爭實現全國醫保影像云數據“一張網”“路路通”,有效解除廣大患者重復檢查費時、費力、費錢的痛點問題。

“云膠片”集采也引發業界對實體膠片存廢的關注。

事實上,云膠片并非新鮮事物,距今已有10年歷史。

2015年3月,明天國際發布了國內首個云膠片系統,隨后發起中國無膠片化運動,明確了云膠片的目標是替代傳統膠片。

盛諾一家副總經理、醫學部輪值主席程瀟鈺接受《每日經濟新聞》記者采訪時認為,云膠片早期在國內推廣難,一方面是醫療機構硬件配套建設不匹配,“云膠片的使用場景必須有電腦,但那時候不是每個醫生辦公室都配置了電腦”;另一方面,雖然電子膠片更清晰,但醫生群體已經習慣了在燈箱上看物理膠片,要改變使用習慣也有一個過程。

轉折點始于支付方的強力介入。2020年,國家衛健委等部門印發指導意見,明確鼓勵通過“云膠片”等形式推進檢查資料共享。2024年底,國家醫保局印發《放射檢查類醫療服務價格項目立項指南(試行)》,為云膠片設立了明確的收費路徑。

“現在大多數醫院都已經提供云膠片了,患者通過手機掃碼就能看到自己的電子膠片,如果將電子膠片與其他醫生會診,尤其是國外的醫生,那就需要去醫院影像科拷貝,現在我了解到80%至90%的醫院都支持刻錄光盤。”程瀟鈺表示。

共研產業研究院數據顯示,近幾年醫用膠片行業產品價格整體呈下降態勢,平均價格從2016年的13.3元/張下降至2023年的8.52元/張;該研究院還預測,盡管傳統膠片市場在一定時期內仍將存在,但云膠片的普及正在不可逆轉地重塑整個市場的格局。

“實體膠片遲早是會被市場淘汰的,實體膠片存儲時間長了很可能會看不清,直接影響診斷,并且攜帶也很不方便。”程瀟鈺直言,隨著云膠片的普及,傳統膠片退出市場只是時間早晚問題。

值得一提的是,實體膠片和云膠片的銷售邏輯大相徑庭。實體膠片市場遵循的是“硬件+耗材”的銷售邏輯,而云膠片的本質是存儲在云端的電子影像,患者可通過鏈接或二維碼隨時調閱。這意味著,企業的收入來源從一次性銷售,轉變為按服務次數收取的持續運營費用。

而據記者此前統計,國內已有至少20家企業推出云膠片解決方案,參與者大致可分為四類:專業云膠片廠商、影像信息化廠商、信息化集成廠商和云資源廠商。未來誰將拔得頭籌,還待市場驗證。

記者|鄢銀嬋

編輯|何小桃?魏官紅?杜恒峰

校對|湯亞文

|每日經濟新聞 ?nbdnews? 原創文章|

未經許可禁止轉載、摘編、復制及鏡像等使用

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP