每日經(jīng)濟新聞 2023-06-12 00:51:00

每經(jīng)編輯|程鵬 蓋源源

6月10日,江蘇省宿遷市第一人民醫(yī)院一名神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生隱瞞手術(shù)重大問題,引發(fā)社會廣泛關(guān)注。

據(jù)澎湃新聞報道,近日,江蘇宿遷朱先生因父親突發(fā)嚴重腦梗癥狀送醫(yī)搶救,朱先生才發(fā)現(xiàn),不久前醫(yī)生稱成功植入父親顱內(nèi)血管的高價進口支架竟然“消失”了。眼看事態(tài)敗露,涉事的操刀醫(yī)師方才承認,此前的手術(shù)未能成功放置支架。

涉事的宿遷市第一人民醫(yī)院相關(guān)醫(yī)生稱,“我做了這么多手術(shù),沒做成的時候很少,當(dāng)時這個支架沒放成,我覺得很打臉,感覺有點不好看,下不了臺。”齊某稱當(dāng)時確有僥幸心理,對于未能安裝支架卻仍收取費用,其表示,“支架沒有用,但也浪費掉了。你說不收費,去哪兒出這個東西?那還得讓醫(yī)院貼錢,我也怕處分。”收據(jù)顯示該進口顱內(nèi)支架47000元。

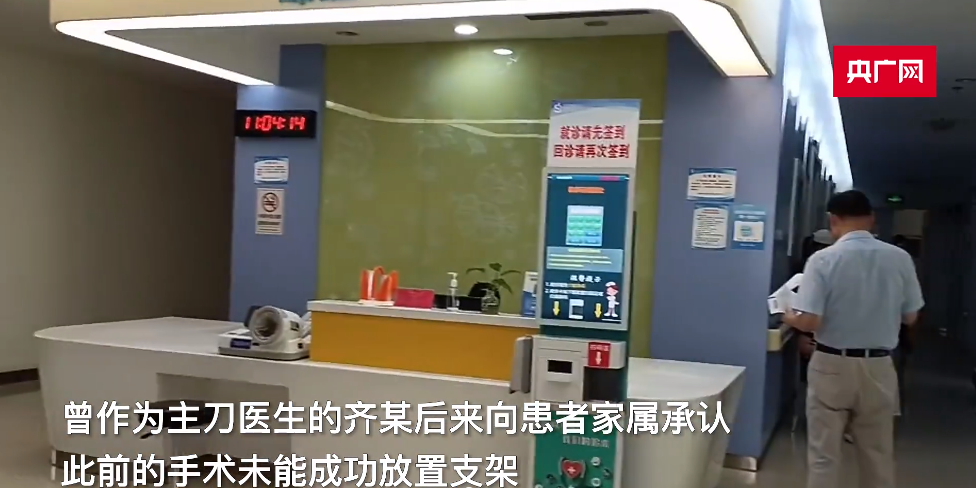

據(jù)央廣網(wǎng),6月11日,記者探訪涉事醫(yī)院,醫(yī)院內(nèi)的專家介紹欄上仍掛有涉事醫(yī)生簡介,醫(yī)院工作人員稱涉事醫(yī)生近期已無門診排班。

目前,涉事醫(yī)院尚未就此事作出正式回應(yīng)。

北京安劍律師事務(wù)所周兆成律師表示,如事件屬實,那么涉事醫(yī)生的行為可能構(gòu)成了醫(yī)療事故,其所在醫(yī)院也需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,具體責(zé)任程度及賠償比例的認定,需第三方機構(gòu)進行權(quán)威的醫(yī)療鑒定。從目前的情況來看,該醫(yī)院及醫(yī)生還涉嫌偽造病歷、侵犯患者以及家屬知情權(quán)等,患者家屬可以向當(dāng)?shù)氐男l(wèi)生行政部門進行舉報,如屬實,當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門可以對此進行處罰,如性質(zhì)嚴重,涉事醫(yī)生可能會被吊銷醫(yī)師執(zhí)業(yè)許可證。

圖片來源:宿遷市第一人民醫(yī)院微信公號

醫(yī)生未成功植入支架 卻告知家屬手術(shù)成功并收費: 覺得打臉下不了臺

綜合瀟湘晨報、澎湃新聞報道,朱先生介紹,他的父親62歲。在今年3月18日,因反復(fù)胸痛,被送到江蘇宿遷第一人民醫(yī)院心血管內(nèi)科住院治療。

3月28日,朱先生父親被轉(zhuǎn)入宿遷市第一人民醫(yī)院神經(jīng)內(nèi)科繼續(xù)接受治療。

3月31日,朱先生父親接受腦動脈造影手術(shù),神經(jīng)內(nèi)科副主任醫(yī)師齊某為主刀醫(yī)生。手術(shù)記錄顯示,朱先生父親冠狀動脈粥樣硬化,其左側(cè)椎動脈顱內(nèi)段閉塞,右側(cè)椎動脈顱內(nèi)段、基底動脈重度狹窄。

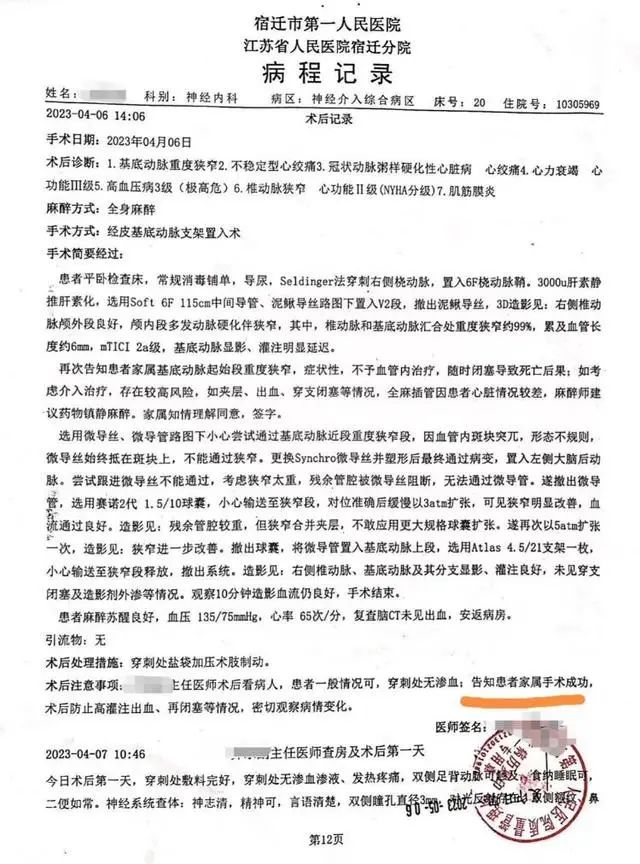

4月6日,齊某再次作為主刀醫(yī)生,對朱先生父親進行經(jīng)皮基底動脈支架植入術(shù),術(shù)后告知家屬手術(shù)成功。

圖片來源:海報新聞

朱先生提供的病程記錄和手術(shù)記錄均顯示,手術(shù)過程中,齊某將一枚Neuroform Atlas 4.5/21支架系統(tǒng),輸送至病變狹窄段釋放。記錄中多次提到,血管狹窄問題已在手術(shù)中得到改善。

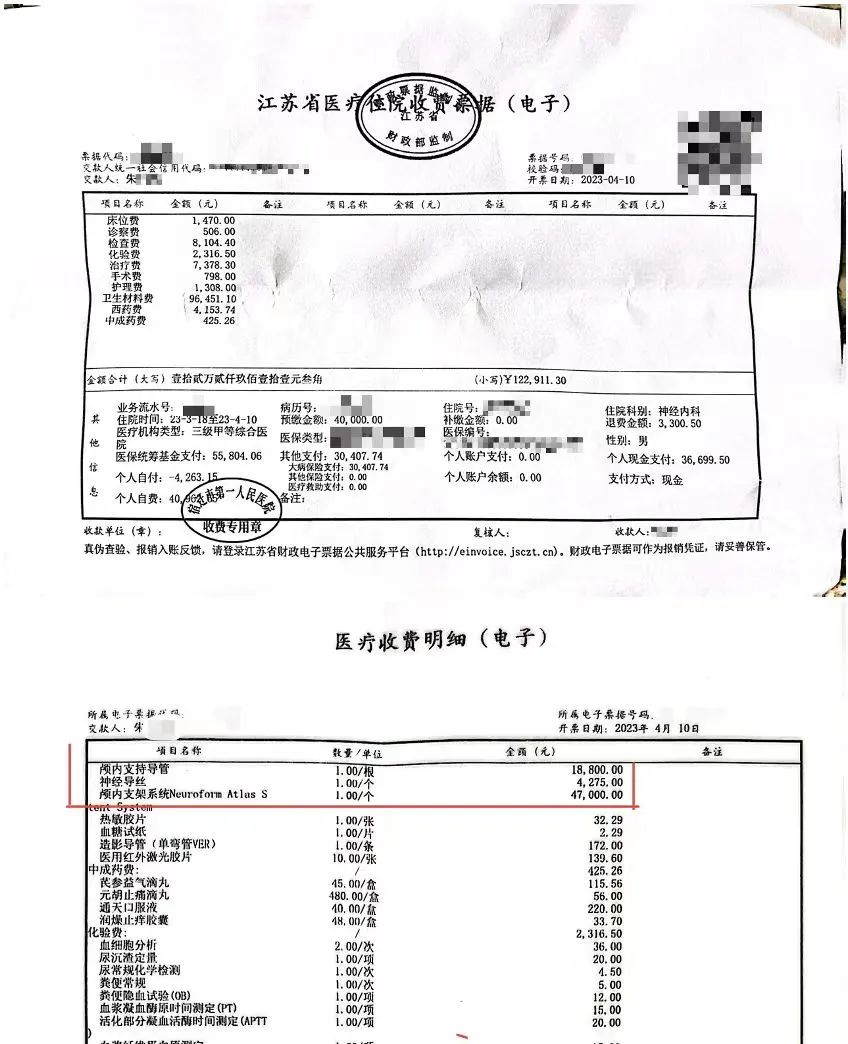

4月10日,朱先生父親出院,家屬結(jié)清了住院醫(yī)療費用,合計12萬余元,部分自費。當(dāng)日收費票據(jù)及相關(guān)明細顯示,該手術(shù)衛(wèi)生材料費近10萬元,其中,Neuroform Atlas進口顱內(nèi)支架47000元。

朱先生父親出院收費票據(jù)及部分明細 圖片來源:澎湃新聞

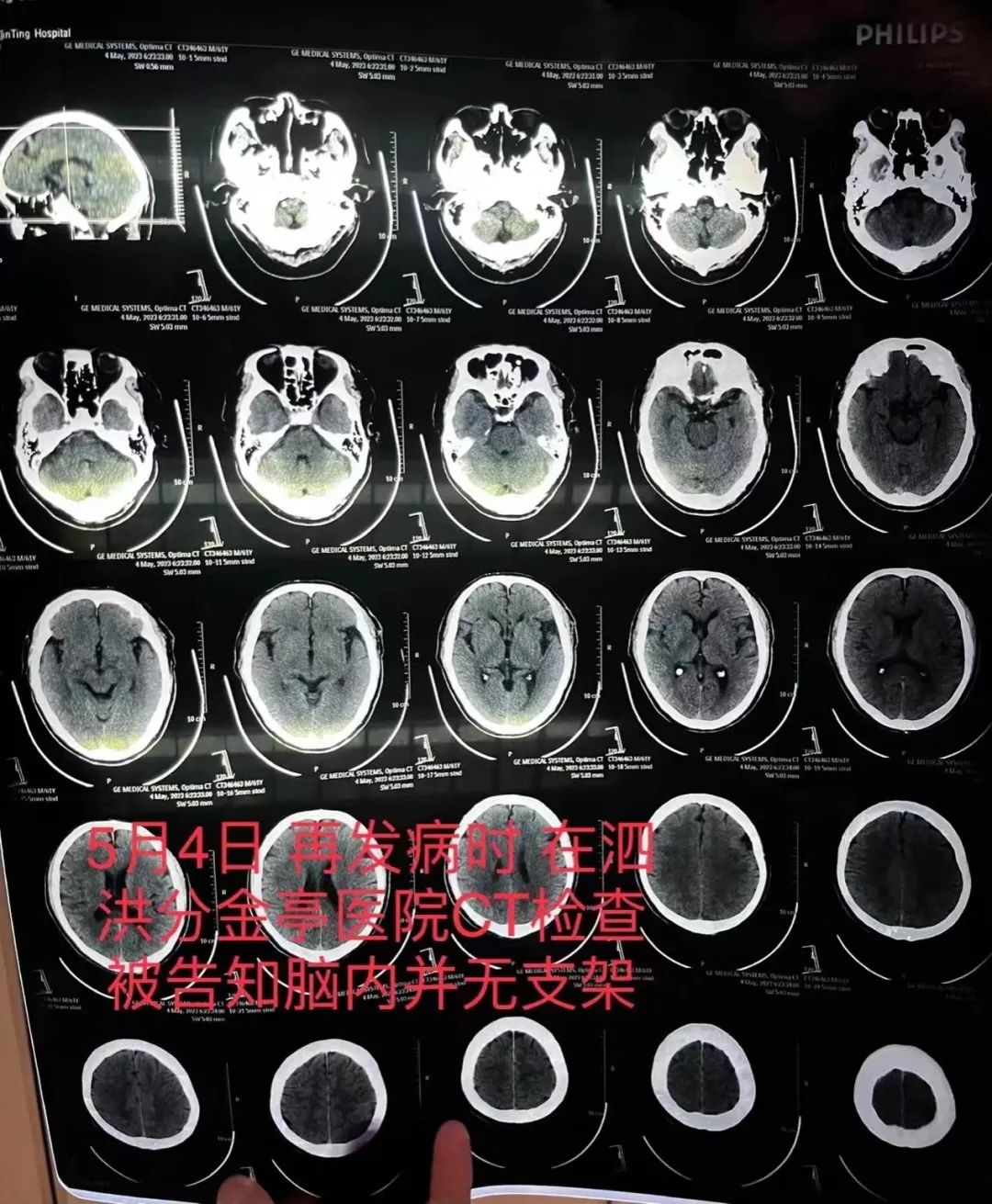

5月4日,朱先生父親又突發(fā)嚴重腦梗,這距離上次手術(shù)不到一個月。他先被救護車送至江蘇省宿遷市泗洪縣分金亭醫(yī)院搶救。但這次CT檢查發(fā)現(xiàn),其顱內(nèi)段部分動脈已嚴重堵閉,同時未發(fā)現(xiàn)此前植有支架。

圖片來源:澎湃新聞

朱先生稱,因不相信這一結(jié)果,將父親轉(zhuǎn)到宿遷第一人民醫(yī)院,曾作為主刀醫(yī)生的齊某此時才承認,之前未能在患者顱內(nèi)血管成功植入支架。

得知真相后,朱先生一家連夜將朱老漢轉(zhuǎn)送至南京鼓樓醫(yī)院。5月10日,朱老漢在該院再次接受支架植入手術(shù),但術(shù)后,其顱內(nèi)基底動脈已全部血栓堵閉導(dǎo)致大部分腦干損壞,但術(shù)后,其顱內(nèi)基底動脈全部血栓堵閉導(dǎo)致腦干損壞3/4以上。

6月7日中午,朱先生父親去世。

明明手術(shù)沒有成功,醫(yī)生為什么要隱瞞這一結(jié)果?

在朱先生提供的錄音中,齊某說表示,“說實話,我做了這么多手術(shù),沒做成的時候很少,當(dāng)時這個支架沒放成,我覺得很打臉,感覺有點不好看,下不了臺。”

支架沒放成,去哪里了?

齊某稱,支架一般預(yù)裝在微導(dǎo)管上,但在手術(shù)過程中,導(dǎo)管抵達病變處被推出時,并沒有看到支架自動釋放撐開的顯影,“360度轉(zhuǎn)圈就是看不到,這是第一次遇到(這種情況)”。齊某猜測,可能是支架存在出廠質(zhì)量問題,或在推送過程中出現(xiàn)脫載的情況,也有可能支架始終“就在微導(dǎo)管里”。但當(dāng)家屬詢問其是否留存微導(dǎo)管,齊某稱,“已經(jīng)扔了。”

“我做完手術(shù)后的心情非常復(fù)雜,當(dāng)時確實有一點僥幸心理,因為(手術(shù))做完后患者的血管很好,血流沒有支架也完全夠用。”齊某稱。對于未能安裝支架卻仍收取費用的情況,齊某表示,“支架沒有用,但也浪費掉了。你說不收費,去哪兒出這個東西?那還得讓醫(yī)院貼錢,(我)也怕處分。”

一位神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生認為

可能與支架不合適有關(guān)

據(jù)環(huán)球時報健康客戶端6月10日報道,根據(jù)現(xiàn)有報道內(nèi)容,北京某三甲醫(yī)院神經(jīng)內(nèi)科主任醫(yī)師萬醫(yī)生接受記者采訪時表示,基底動脈介入手術(shù)風(fēng)險極高。狹窄程度超過70%的重度狹窄,需要及時進行干預(yù)治療,否則可能危及生命。治療方法包括口服藥物、介入手術(shù)等,介入手術(shù)方式包括球囊擴張、支架植入術(shù)。“無論采取哪種療法,都需要以患者為中心,選擇最適宜的療法。介入支架手術(shù)主要由兩到三名醫(yī)生完成,一名醫(yī)生主刀,另外一兩名醫(yī)生輔助,并記錄手術(shù)全過程。”

萬醫(yī)生分析稱,齊某提到支架到達基底動脈位置進不去,可能有兩方面原因:一是可能與使用的支架類型、型號、長短不合適有關(guān),導(dǎo)致在指定位置無法撐開;二是技術(shù)水平不足。“此時,醫(yī)生應(yīng)第一時間告知家屬,盡早轉(zhuǎn)到更有能力的醫(yī)院,為患者實施手術(shù)。”

萬醫(yī)生表示,齊某將支架消失歸因于支架脫載和質(zhì)量問題,是其為手術(shù)失敗找的一個借口,因為目前臨床上支架脫載的發(fā)生率極低(不到1%)。后續(xù)經(jīng)CT檢查也未發(fā)現(xiàn)支架,很可能是被其扔掉了。雖然手術(shù)是由主刀醫(yī)生全權(quán)負責(zé)和指揮,但手術(shù)不成功,卻記錄為“成功”,有可能是整個手術(shù)團隊共同隱瞞的結(jié)果。正是由于手術(shù)失敗,又未及時告知家屬,才給老人后續(xù)再次發(fā)病、身亡埋下隱患。

按照《醫(yī)療糾紛預(yù)防和處理條例》第二十二條,患者可以采取以下四種維權(quán)方式:(1)醫(yī)患雙方協(xié)商解決(2)共同委托醫(yī)療糾紛調(diào)解委員會進行調(diào)解解決爭議(3)向衛(wèi)生行政部門投訴,通過行政調(diào)解方式處理爭議(4)向人民法院提起民事訴訟,通過司法程序解決爭議。

據(jù)澎湃新聞,由于未能和宿遷市第一人民醫(yī)院協(xié)商一致,朱先生決定采取民事訴訟,希望追究醫(yī)院和醫(yī)療人員的醫(yī)療過失責(zé)任。

涉事醫(yī)生已無門診排班

據(jù)瀟湘晨報、澎湃新聞,宿遷市第一人民醫(yī)院官網(wǎng)信息顯示,涉事醫(yī)生齊某為醫(yī)學(xué)碩士,副主任醫(yī)師,腦卒中中心介入醫(yī)療組組長,先后在多家醫(yī)院學(xué)習(xí)研修神經(jīng)病學(xué)、神經(jīng)介入治療。江蘇省醫(yī)學(xué)會介入醫(yī)學(xué)分會神經(jīng)介入學(xué)組委員、江蘇省卒中學(xué)會神經(jīng)介入專委會委員。

信息顯示,齊某從事神經(jīng)介入手術(shù)10余年,擅長全腦血管造影術(shù)、顱內(nèi)外血管狹窄支架置入術(shù)、慢性閉塞血管開通術(shù),尤其擅長急性腦血管閉塞取栓開通手術(shù),累計手術(shù)量4000余例。

截圖自央廣網(wǎng)視頻

據(jù)央廣網(wǎng),6月11日,記者探訪宿遷市第一人民醫(yī)院,院內(nèi)的專家介紹欄上仍掛有涉事醫(yī)生齊某的簡介。宿遷市第一人民醫(yī)院官網(wǎng)公布的排班表顯示,齊某在今年的1月至5月均有門診排班,但6月未出現(xiàn)在排班表中。

該院門診的一名工作人員稱,齊某最近不出診。記者撥打該院官網(wǎng)公開的聯(lián)系方式后,一名工作人員也表示,齊某近期沒有門診排班安排,住院工作、手術(shù)安排等情況其暫不知曉。對于醫(yī)院是否在調(diào)查處理此事,記者致電宿遷市第一人民醫(yī)院院長,其接聽后未作回復(fù)并掛斷電話。

記者多次致電宿遷市衛(wèi)生健康委員會,截至發(fā)稿前,未獲回復(fù)。

官網(wǎng)顯示,江蘇省宿遷市第一人民醫(yī)院,是當(dāng)?shù)匚ㄒ灰凰⑷壖椎染C合醫(yī)院,于2016年7月19日正式運營。醫(yī)院由江蘇省人民醫(yī)院統(tǒng)一管理,現(xiàn)有1715人,其中衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員1510人,碩士研究生以上學(xué)歷346人(含博士后1人、博士7人),研究生占比22.9%;高級職稱236人、中級職稱494人,中高級職稱占比48.4%。

醫(yī)院和涉事醫(yī)生可能承擔(dān)什么責(zé)任?

北京大學(xué)法學(xué)院孫東東接受環(huán)球時報健康端采訪時指出,上述事件雖屬醫(yī)療行業(yè)中較罕見的情況,但也暴露出相關(guān)管理問題,“明知手術(shù)失敗,有可能出現(xiàn)不良后果,卻沒有采取相應(yīng)的措施防范,放任了不良結(jié)果的出現(xiàn),而且還向患者的近親屬隱瞞事實真相,性質(zhì)就變了,就不是一般的醫(yī)療過失了。”

據(jù)澎湃新聞,“故意隱瞞支架的情況比較少見,但性質(zhì)較為惡劣。”上海政博律所主任律師王政告訴,其從業(yè)以來,只接過兩起隱瞞支架植入情況的醫(yī)療糾紛案件,但終以調(diào)解的方式和解。他認為,在本起事件中,若患者家屬反映的情況屬實,不管醫(yī)院方對醫(yī)生故意隱瞞支架未能植入、偽造病歷虛構(gòu)手術(shù)經(jīng)過等情況是否知情,當(dāng)發(fā)生醫(yī)療糾紛后,若存在醫(yī)療責(zé)任,則賠償責(zé)任主體為醫(yī)院,而非醫(yī)生個人。因此醫(yī)院無論是否知情,負有的法律責(zé)任程度都一樣,“醫(yī)院應(yīng)承擔(dān)主責(zé)以上。”

按《民法典》1221條規(guī)定,醫(yī)務(wù)人員在診療活動中未盡到與當(dāng)時醫(yī)療水平相應(yīng)診療義務(wù),造成患者損害的,醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政健康主管部門可能還會依照《醫(yī)療糾紛預(yù)防處理條例》的規(guī)定,對醫(yī)院和醫(yī)生進行處罰,如果性質(zhì)嚴重,有可能吊銷該醫(yī)生的醫(yī)師執(zhí)業(yè)許可證,具體處罰由有關(guān)部門按照相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。

據(jù)澎湃新聞,多位關(guān)注醫(yī)療糾紛的律師向分析表示,目前單憑患者家屬提供的住院病歷記錄、涉事醫(yī)生的電話錄音等內(nèi)容,無法判斷醫(yī)院醫(yī)療行為是否存在過失,須進行鑒定。不過,涉事操刀醫(yī)生的隱瞞行為,已經(jīng)違反了《民法典》和《醫(yī)師法》等相關(guān)法律和醫(yī)師職業(yè)道德規(guī)范。若經(jīng)過當(dāng)?shù)匦l(wèi)健委調(diào)查,證實其行為與患者死亡存在因果關(guān)系,性質(zhì)嚴重的,涉事醫(yī)生會被吊銷行醫(yī)執(zhí)照,還可能因涉嫌“醫(yī)療事故罪”,被追究相關(guān)刑事責(zé)任。

9日晚,逝者的兒子朱先生告訴記者,老人已下葬,但其并未告知是否已進行尸檢。對此,有律師表示,由于涉事醫(yī)院的手術(shù)記錄等病歷涉嫌偽造,司法鑒定已存在一定難度,若老人未能接受尸檢,死因難以明確。

此外,針對支架未能植入?yún)s被收費的情況,接受采訪的律師均認為,從現(xiàn)有證據(jù)來看,該筆費用應(yīng)當(dāng)由院方承擔(dān)。有律師還提出,如果支架費用通過醫(yī)保結(jié)算,涉事醫(yī)院可能存在騙保嫌疑。

如何防范類似案件的發(fā)生?目前從國家法律到行業(yè)規(guī)范都有詳細的規(guī)定。《民法典》是基本法,體現(xiàn)了醫(yī)患雙方具有法律地位的平等性,是平等主體之間的法律關(guān)系;去年3月1日起施行的《中華人民共和國醫(yī)師法》第三章明確指出,醫(yī)師在執(zhí)業(yè)過程中的行為準則,包括基本義務(wù)、專項義務(wù)等;2018年10月1日施行的《醫(yī)療糾紛預(yù)防和處理條例》則細化和明確了部分具體的規(guī)范要求。此外,中華醫(yī)學(xué)會制定的相應(yīng)診療規(guī)范、技術(shù)規(guī)范等,也都有明確規(guī)定。“關(guān)鍵在于執(zhí)行落實!”北京大學(xué)法學(xué)院孫東東強調(diào)。

編輯|程鵬 蓋源源

校對|陳柯名

封面圖片來源:截圖 瀟湘晨報

每日經(jīng)濟新聞綜合澎湃新聞(記者:呂新文、唐巧稚(實習(xí)))、瀟湘晨報(記者:曹偉)、央廣網(wǎng)、環(huán)球時報健康端(記者:張冕 田雨汀)、海報新聞

每日經(jīng)濟新聞綜合澎湃新聞(記者:呂新文、唐巧稚(實習(xí)))、瀟湘晨報(記者:曹偉)、央廣網(wǎng)、環(huán)球時報健康端(記者:張冕 田雨汀)、海報新聞

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。

未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP