每日經濟新聞 2025-04-24 20:09:29

日前,監管發文,鼓勵保險公司員工從內勤轉向外勤。這一舉措背后是代理人升級的必然結果,旨在降本增效,充實代理人隊伍。然而,轉型也帶來挑戰,如內勤人員缺乏銷售技能和內驅力。業內人士認為,內勤轉型是一個漸進過程,初期以試點為主,后續逐步擴大,預計未來3至5年內勤轉銷售占比或達5%至10%。

每經記者 袁園 每經編輯 廖丹

“我們幾年前就開始鼓勵了,沒想到現在監管也發文鼓勵‘內轉外’了。”某保險機構從業者王明說道,現在的內勤在收入和工作方面越來越沒有存在感。

王明口中的文件就是4月18日金融監管總局發布的《關于推動深化人身保險行業個人營銷體制改革的通知》(以下簡稱《通知》)。這份《通知》提到:“在依法合規、公平自愿的前提下,簽訂勞動合同的員工可以與保險公司協商探索轉換為員工制或代理制保險銷售顧問。”簡單說,就是鼓勵保險公司員工從內勤轉向外勤。

消息瞬間在保險內勤圈激起了廣泛討論。各大社交平臺上,與“內勤轉外勤”相關的帖子和話題都吸引了大量的留言和關注,其中不少人像王明那樣,清楚明白轉型是必須的,但卻對轉型十分迷茫。

行業推動內勤人員轉型的深層次原因是什么?機構在落實過程中需要解決哪些潛在風險?帶著這樣的疑問,保通社采訪了轉型較早的內勤人員以及行業從業者和專家,深入分析背后的原因。

近兩年來,保險代理人相關話題備受關注,從“跑馬圈地”式增員至接近千萬人,到行業轉型、洗牌,如今僅剩200萬人左右,保險代理人隊伍僅用了10年左右的時間就跑出了一條拋物線。

《2024中國保險中介市場生態白皮書》顯示,2023年末人身險公司保險營銷人員數量銳減至281萬人,相較于2019年高峰期的912萬人減少約631萬人,幾乎回落到12年前的水平。

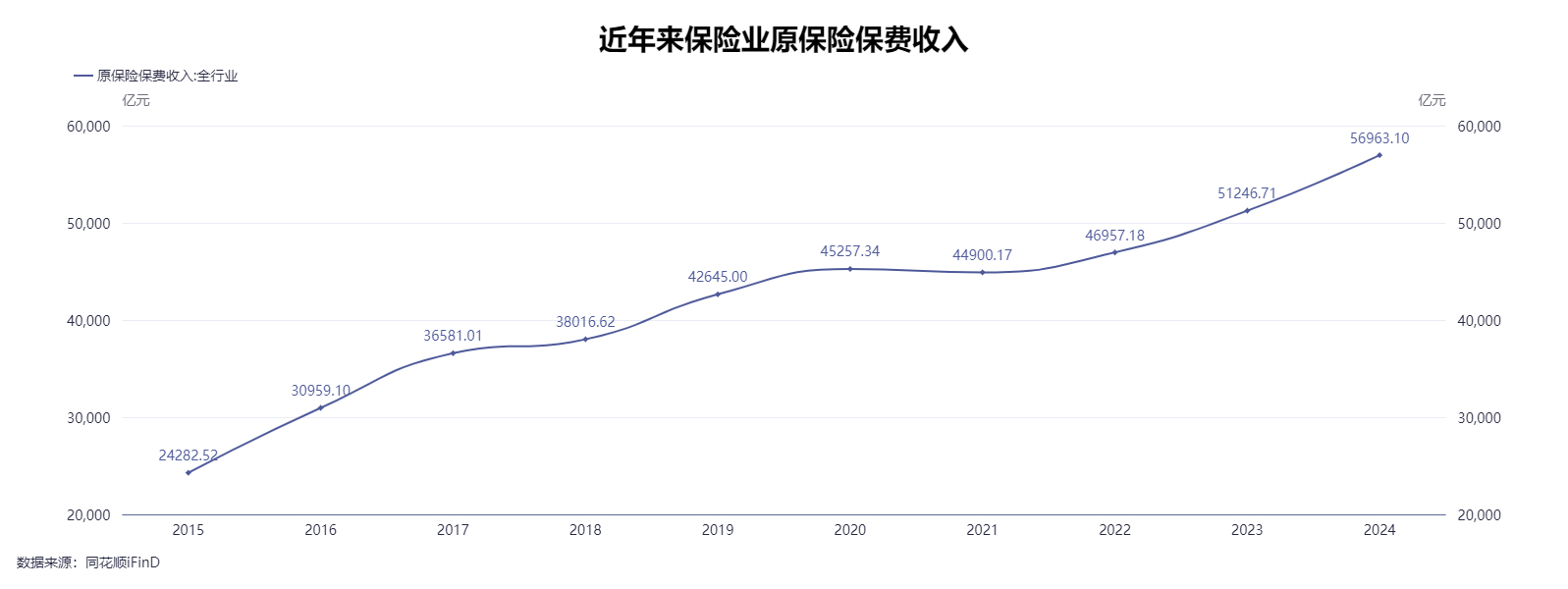

保險代理人隊伍縮減,保費收入卻逆勢增長。根據國家金融監督管理總局數據,2024年我國保險業原保險保費收入達到5.7萬億元,同比增速從2022年的4.58%躍升至11.15%,顯示出明顯的向好態勢。

“保險不是人做的,是人才做的。”此前,新華保險副總裁王練文曾公開表示,靠人力驅動提升業績的做法已經不成立了。在新華保險提到的三項落實政策中,強化招募標準是其中之一。

當然,不只是新華保險,整個行業都在積極增優培優,打造屬于自己的“三高”隊伍。

與此同時,嚴格落實“報行合一”、降本增效也是當前保險行業發展的大勢。2024年,金融監管總局發文,要求保險公司嚴格執行經備案的費用水平,督促公司算賬經營,增強精算的約束力;取消銀行網點與保險公司合作數量限制,推動保險公司與銀行深度合作。人身保險監管司指導各地金融監管局穩妥有序推進分支機構減量提質,優化區域和市場布局,引導各公司切實采取措施,降低經營管理成本。

在上述因素的疊加下,推動內勤人員轉型被業內人士看作是順勢而為。北京大學應用經濟學博士后、教授朱俊生對保通社表示,“支持公司員工依法自愿轉換為保險銷售人員”主要是監管回應現實,同時對轉型發展中人力資源合理流動提供制度支持。

據悉,一些壽險公司當前實施的“合同制銷售人員”,“內勤化”合同制銷售人員,形式上為雇員實質從事銷售工作。他們的工作存在“銷售人員身份與職責的模糊”“傭金之外發放底薪、社保等用工成本”“公司合規與財務壓力上升,管理邊界不清晰”等風險和挑戰。因此,推動他們轉為個人代理人可以清理“內勤掛外勤”,也符合“報行合一”要求下傭金透明化和費用精算化的改革方向。

“近年來行業普遍在推進降本增效,包括撤并弱體機構,減少管理層次,優化中后臺人員,這些舉措都會減少內勤人員的編制。”普華永道中國金融業管理咨詢合伙人周瑾在接受保通社微信采訪時表示,鼓勵這些內勤人員轉向前臺銷售崗位,充實代理人隊伍,發揮自身的專業優勢和能力,面向市場和客戶展業,拓展職業新機會。這種轉變既可以降低保險公司的固定經營成本,充實銷售隊伍,也可以為員工提供另一種職業發展的可能。

而在提供另一種職業發展可能的同時,轉型也給員工帶來了對未來的憂慮。在社交平臺上,不乏有人發出“不想轉型怎么辦?能拒絕么?”“不想做代理人”等言論。

部分內勤人員的憂慮不難理解,畢竟內勤的工作內容和收入較為穩定,保險銷售人員雖然收入沒有天花板,但對于人際交往、專業能力等要求也很高。很多人無法一下子做到身份轉變也在情理之中。

朱俊生提到,非主動從事銷售工作的人群可能缺乏內在驅動力和銷售技能,影響轉崗效果。同時,從穩定崗位向高風險、高浮動收入崗位轉變,需心理與行為適應期,可能帶來短期脫落。“《通知》強調‘依法自愿’,主要為防止公司以制度性壓力‘變相裁員’、不透明的轉崗考核機制引發員工申訴、轉崗后缺乏基本保障導致員工權益受損等。”

因此,朱俊生建議,保險機構可以采取制定清晰的流程、提供緩沖期、保障選擇權等措施防范相關風險,確保政策落地合理、公平。

一是加強制度建設,保障“自愿合法”。明確流程、設置冷靜期與評估機制,避免“達不到業績就轉崗”或“默認轉崗”的變相強制行為。

二是提供過渡期保障機制。設置轉崗初期收入保障、培訓津貼或階段考核激勵,允許失敗后重新回流管理或服務崗位。

三是完善支持系統,提升轉崗成功率。建立轉崗專屬培訓、輔導與心理疏導機制,指派經驗豐富人員作為“轉崗導師”,幫助其適應崗位變化。

四是用好社保與居住證等配套政策。將轉崗員工納入靈活就業社保體系,解決其職業保障問題。借助地方政策提高其就業歸屬感和發展空間。

北京排排網保險代理有限公司總經理楊帆還提到了完善轉型后的輔助政策。比如,提供系統培訓,幫助內勤人員掌握銷售技能;完善激勵機制,確保轉換后的員工有足夠的動力和收入保障;建立健全職業發展通道,讓員工看到轉換角色后的長遠發展前景等。

“大家擔心的不是轉型,而是轉型后的收入和展業問題。”某保險機構代理人張秋對保通社表示,其實說到底就是對未來不確定的擔憂,只要將這個捋順了,推動轉型就不是難題。

張秋曾在某保險機構做內勤,負責辦公室相關工作。2019年前后,她開啟了轉型之路,在做保險代理人的5年間,張秋對這份工作有了更深入的認知。在其看來,轉型不可怕。

“人到一定年紀,追求的東西就會不一樣,做代理人可以讓我有更開闊的眼界,也能接觸到更多不同行業的人。”張秋在跟保通社交流時表示,在辦公室做內勤時,視野往往會局限在很單一的領域,重點也主要是做好當前的工作,對于外界的信息了解得比較少。但做代理人后,受展業要求、專業能力等外在因素驅動,會被動或主動地學習很多東西,讓自己的眼界打開,看事物的方式也會更不一樣。

張秋很喜歡自己當前的狀態,在其看來,這樣的生活節奏完全在自己的掌控中。“每天可以接觸不同的人,也不用打卡上班,可以讓生活和工作安排得更靈活。”張秋在跟保通社聊完后,就準備去接剛放學的孩子,安置好孩子后,再去見客戶。

不過,張秋也表示,做這份工作需要很大的勇氣,以及承受短時間內可能沒有收入的壓力。張秋介紹,剛開始做代理人,展業對象基本都是身邊的朋友和親戚,這些是展業的開始,當然這些客戶什么時候能簽單成功、能簽多少保費都是未知的,需要一點一點去發現和溝通,這個過程可能會很焦慮。

此外,收入也是張秋頻繁提到的重點。在張秋看來,轉型做代理人必須在收入方面有追求、有野心,這樣才能有動力去展業和提高自己,同樣做代理人也要做好收入減少的準備,畢竟剛開始是很難簽單的,而不簽單就意味著沒有收入。

對于內勤轉型,在張秋看來是可行的,也是一條新的路。“我身邊有很多內勤轉過來的,他們做得都不錯。”張秋認為,內勤轉型做代理人并不可怕,調整好心態是最關鍵的。

不過,業內人士認為,內勤轉型是一個漸進的過程。朱俊生表示,內勤轉崗銷售的規模在短期內預計不會太大,但在壓縮傳統崗位、推動用工效率的趨勢下,中長期可能呈現穩步上升趨勢。特別是在大中型公司中,轉崗會成為優化人力結構的重要工具。

“內勤轉換角色的規模可能呈現‘漸進式增長’,初期以試點為主,后續逐步擴大。”楊帆表示,頭部險企可能率先推動,預計未來3至5年內勤轉銷售占比或達5%至10%。但受限于銷售壓力和個人意愿,大規模轉換可能性較低,更多是補充性調整。

封面圖片來源:每日經濟新聞 劉國梅 攝

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP