每日經濟新聞 2023-10-10 19:46:31

◎10月10日,《每日經濟新聞》記者從廣東省人民醫院了解到,10月9日晚,該院吳一龍教授團隊牽頭開展的血液分子殘留病灶(MRD)動態監測預測局部晚期肺癌放化療療效的前瞻性研究結果,在國際醫學頂刊雜志《癌癥細胞》(IF:50.3)上發表。

◎該臨床研究文章結果指出,通過一次大約20ml抽血量的最新基因檢測技術,進行動態的血液分子殘留病灶檢測,可以精準地進行預后分層,篩選出潛在治愈患者,精準區分人群。

每經記者|金喆 每經編輯|楊夏

在我國,非小細胞肺癌患者約占肺癌總人數的85%,其中約35%的患者已至局部晚期。目前根治性放化療是局部晚期肺癌的主要治療手段,但是,這種治療模式卻帶來了新的問題。

10月10日,《每日經濟新聞》記者從廣東省人民醫院了解到,10月9日晚,該院吳一龍教授團隊牽頭開展的血液分子殘留病灶(MRD)動態監測預測局部晚期肺癌放化療療效的前瞻性研究結果,在國際醫學頂刊雜志《癌癥細胞》(IF:50.3)上發表。

局部晚期肺癌患者經過標準放化療后,有19%可達到治愈標準,無需繼續進行下一階段治療。那么,如何找到這部分治愈”的人群?該臨床研究文章結果指出,通過一次大約20ml抽血量的最新基因檢測技術,進行動態的血液分子殘留病灶檢測,可以精準地進行預后分層,篩選出潛在治愈患者,精準區分人群。

圖片來源:廣東省人民醫院官網

目前,根治性放化療是目前局部晚期肺癌的主要治療手段。近年的研究顯示,對比單純放化療,放化療聯合鞏固免疫治療將不可切除局部晚期非小細胞肺癌患者的5年無進展生存率提高了14%,減少近50%的腫瘤復發風險,成為新的標準治療方法。

但吳一龍教授團隊經研究發現,約20%的患者經放化療其實已達到治愈,繼續進行免疫治療并不能帶來生存獲益,反而增加了患者的不良反應和經濟負擔;而通過影像學檢查,并不能找到放化療治愈的患者。

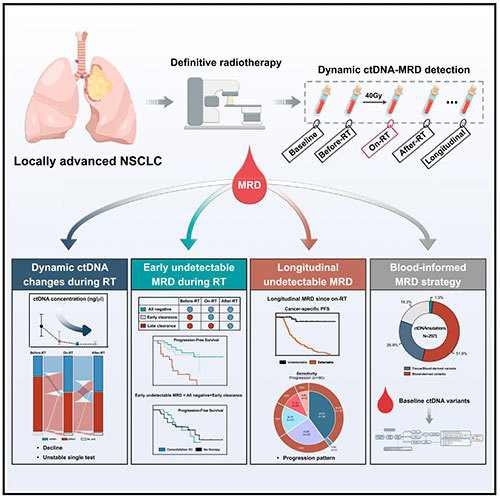

為此,自2019年開始,吳一龍教授研究團隊開展了一項新的研究,通過對患者外周血高深度基因檢測,以發現其中癌來源的突變分子信號,即分子殘留病灶(Molecular Residual Disease,MRD)。此次研究,是針對接受根治性放化療的局部晚期非小細胞肺癌患者,探索MRD在放化療期間的動態變化特征以及臨床應用價值。

每經記者了解到,該研究共入組139名不可手術局部晚期非小細胞肺癌患者,在同步放化療及免疫鞏固治療期間的不同關鍵時間節點抽血,包括基線、放療前、放療中、放療后以及免疫治療每3-6個月,直至腫瘤發生進展,最終共收集了761個血液樣本進行MRD檢測。

數據顯示,在放化療進行到2/3階段時,已有一部分患者外周血MRD的濃度明顯下降,提示腫瘤對放療有反應。更值得注意的是,在這個階段若達到MRD清零,無論患者是否接受后續的免疫鞏固治療,其預后都是一樣的;若沒達到清零,患者接受免疫鞏固治療的預后,遠優于不接受治療。

這些研究數據也說明,通過放療中/放療后的MRD動態變化特征,可以精準地分層出不同預后效果的患者,同時還可以預測免疫鞏固治療的療效。

論文圖片摘要。 圖片來源:《癌癥細胞》官網

研究結果還顯示,139人中共90人發生了腫瘤復發,其中88人都能在復發前提前檢測到MRD陽性(血液中存在腫瘤分子殘留病灶),MRD檢測的靈敏度高達97.8%。而在放化療結束后一直保持MRD陰性的患者,僅2個人腫瘤復發,2年的無進展生存率高達88.4%,代表著該腫瘤已被潛在治愈。

吳一龍表示,該項研究首次創新地提出“放療早期MRD清零”的概念,并證實了早期清零者(MRD陰性)預后更佳,可能不需要接受長期的鞏固免疫治療,這是一個局部晚期肺癌MRD臨床應用的重要突破。

此次是廣東省肺癌研究所MRD系列研究的又一成果,針對接受根治性放化療的局部晚期非小細胞肺癌患者,探索MRD在放化療期間的動態變化特征以及臨床應用價值。通過MRD檢測,能夠精準區分出放化療后患者是否需要繼續免疫治療。

前述論文第一作者之一、廣東省肺癌研究所博士張嘉濤表示,通過該研究可以發現,與傳統影像學相比,MRD檢測方式能夠更精準、更早地發現患者體內的腫瘤殘存病灶,精準的檢測結果,為醫生和患者后續選擇治療方式提供重要參考。

據了解,廣東省肺癌研究所也正在開展一項真實世界研究進一步驗證上述研究結果,并將其逐步轉化到實際臨床工作中,改變治療模式,使更多患者真正獲益。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP