每日經濟新聞 2023-04-27 21:32:19

每經編輯|程鵬 蓋源源

五一調休,你覺得累嗎?

還有1天就要開啟今年五一長假了,但調休拼湊出來的長假仍然爭議不斷。4月23日星期日,也是今年五一假期調休的工作日,休息日變工作日,此前已有不少網友直呼生物鐘調整不過來,毫無工作日狀態。近期,調休類話題更是連續多日占據微博熱榜。

據@中新經緯4月26日消息,清華大學中國經濟思想與實踐研究院研究員袁鋼明認為,通過調休的方式把假日放的時間長一點,對于大型的休息娛樂活動,特別是國際旅游意義非常重要。

袁鋼明表示,“今年這一次就做得非常好,把調休的日子拉長到了兩周,稍微做出一點犧牲,為五一更加集中的休息創造一個更好的集中的條件。”“從經濟發展方面的積極意義上來看,這種集中式的消費娛樂對整個經濟發展有很大好處,特別是在黃金周,同時,也要盡可能把一些不利的方面能夠考慮好。

專家:五一調休“動了腦筋”

有利于經濟發展

4月26日,綜合中國經營報、中新經緯報道,近期,調休類話題引發網友討論。清華大學中國經濟思想與實踐研究院教授袁鋼明表示,自己很贊賞今年調休的做法。

袁鋼明認為,通過調休的方式把假日放的時間長一點,對于大型的休息娛樂活動,特別是國際旅游意義非常重要。調休的方式能夠實現大規模活動的這種目標。

袁鋼明稱,“五一黃金周的出現是上世界九十年代,但是有些人群反對這種調休方式,他說這是自己騙自己,又沒有增加多的休息日,只不過把它集中起來,他覺得這種并不是真正的福利。以至于有段時間大節假日都沒有了,取消了,熱火朝天的大型旅游活動沒有了,特別是旅游產業的發展降溫了,也發展不起來了。”

“我是不太同意取消大假節日的”,袁鋼明稱自己是從經濟發展方面的積極意義上來看的,“這種集中式的消費娛樂對整個經濟發展有很大好處,特別是在黃金周。當旅游黃金周出現的時候,那么的確這一個月里的經濟增長情況就非常好。不搞這種輪休,沒有大假日,事實證明不好的影響會更強一點。原有的節假日黃金周,這種消費熱潮沒有了,可惜了。”

袁鋼明還認為今年的調休就做得非常好,“這種形式可以做得更好,盡可能把一些不利的方面能夠考慮好。比如今年這一次就做得非常好,把調休的日子拉長到了兩周,稍微做出一點犧牲,為五一更加集中的休息創造一個更好的集中的條件,是動了腦筋的做法。”

調查報告:四成受訪職場人

對五一調休感到困擾

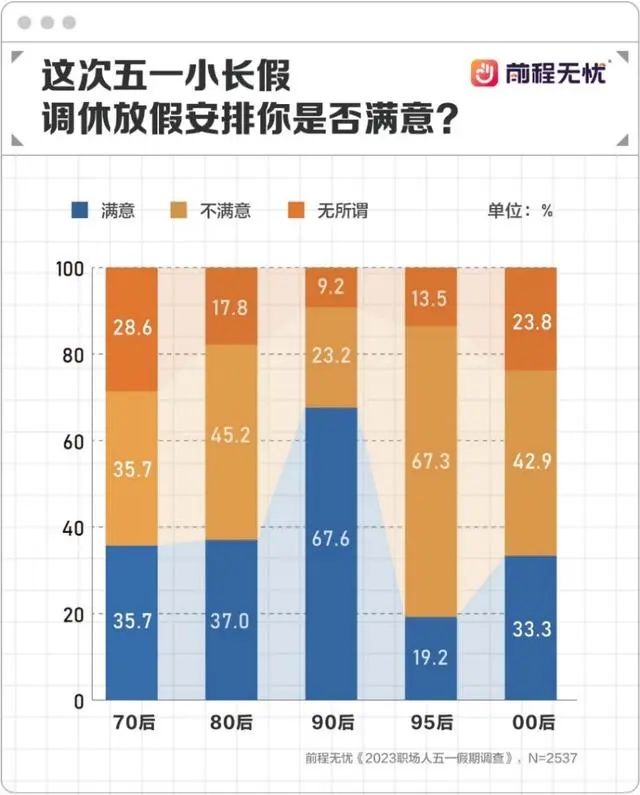

據中國經濟網4月27日報道,近日,有平臺發布《2023職場人五一假期調查》。調查顯示,4成的受訪職場人對五一調休放假安排感到困擾,其中67.3%的95后受訪職場人感到不滿意。

該調查報告以2537份調查問卷互動問答為樣本,解讀不同職場人對于假期模式的選擇與看法。本次調查的受訪人群中,近6成在民營企業任職,其次是國有企業、跨國企業。

在配合調查的互動問答中,“漫長”“煎熬”“錯亂”“疲憊”是受訪職場人對調休表達不滿的最多幾個關鍵詞。

多數對于調休不滿意的受訪職場人表示,周末雙休被調少一天與假期前上11天只休1天的損失感,遠大于5天小長假、工作日多休一天的獲得感。33.6%的受訪職場人說,不需要調休、自然時間放假就好;34.9%的受訪職場人愿意在節假日上班,換取可以選擇自己喜歡的時間來錯峰放假的機會。

調查還顯示,50.5%的受訪職場人預期會在五一假期內被安排進公司加班;8成的受訪職場人表示今年在辦公室的工作時長有明顯的增加;6成的受訪職場人表示希望工作與生活之間保持“界限感”。

至于“放假打算去干嘛”,4成的受訪職場人打算來一趟4天以上的國內長途游,3成的受訪職場人打算1-3天短途游,也有15.9%的受訪職場人選擇宅在家里。

調休從何而來?

據中國新聞周刊,單休制度正式取消是在1995年,此前我國仍實行“做六休一”。1949年新中國成立后,《全國年節及節假日放假辦法》規定每年有元旦、春節、勞動節和國慶節這4個法定節假日,總共放7天。

調休這一說法始于1999年,當時為促進消費和旅游,國務院修改節假日制度,春節、國慶節、勞動節三個節假日與前后雙休拼在一起,連休七天,也就是俗稱的“七天樂”,彼時各大電視臺也同步推出“七天樂”節目。

然而,這樣的休假模式弊端則在于節假日出行人數激增。一方面景區承載力及交通運力不夠,另一方面也極大削弱了人們的出行體驗。

我國開始推行“小長假”模式則是在2008年,也就是現在的“多個小長假+2個大長假”。將此前五一3天假分給清明節、端午節和中秋節,法定節假日也因此增至11天。其中1天的假日冠以“調休”,生成現在的“人造長假”。

編輯|程鵬??蓋源源 杜恒峰

校對|王月龍

封面圖片來源:截圖

每日經濟新聞綜合中國經營報、中國經濟網、中新經緯、中國新聞周刊

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP