每日經濟新聞 2022-04-24 15:14:16

4月24日,在中國財富管理50人論壇2022資管峰會上,中國財富管理50人論壇(CWM50)顧問、中國財政部原副部長朱光耀發表演講,指出當前全球經濟面臨著空前的嚴峻挑戰。他說,對廣大發展中國家而言,要看到全球生產鏈、供應鏈的調整,對我們挑戰的急迫性和嚴峻性。要高度警惕美聯儲大幅度、超預期的貨幣政策調整。

每經記者 張壽林 每經編輯 廖丹

4月24日,在中國財富管理50人論壇2022資管峰會上,中國財富管理50人論壇(CWM50)顧問、中國財政部原副部長朱光耀發表演講,指出當前全球經濟面臨著空前的嚴峻挑戰。

他說,對廣大發展中國家而言,要看到全球生產鏈、供應鏈的調整,對我們挑戰的急迫性和嚴峻性。要高度警惕美聯儲大幅度、超預期的貨幣政策調整。

此外,朱光耀還指出,當前俄羅斯的特別軍事行動還在烏克蘭進行,我們還要看到地緣政治帶來的挑戰。

圖片來源:主辦方供圖

朱光耀指出,當前全球經濟面臨著空前的嚴峻挑戰。對廣大發展中國家而言,要看到全球生產鏈、供應鏈的調整,對我們挑戰的急迫性和嚴峻性。

在高科技領域,特別是芯片的生產鏈、供應鏈,美國等西方國家急于做出重大調整。

就他們的舉動來看,朱光耀表示,第一,美國已經批準了520億美元用于對在美國芯片生產的資金支持;第二,歐盟通過了430億歐元的撥款法案,也對在歐盟地區發展芯片生產進行補貼。

現在我們怎么應對?在堅持經濟全球化的格局之下,從互利共贏這個角度,維護全球生產鏈、供應鏈、價值鏈的穩定,特別是芯片生產的供應鏈和生產鏈的穩定,給我們提出了新的課題。

朱光耀表示,中國在過去兩年的疫情期間,保持了對全球產業鏈、供應鏈穩定的最大貢獻。“我們有效地控制了疫情,而且對全球應對疫情、發展經濟作出最大的貢獻,這是有目共睹的,也是舉世公認的。”

“目前一些地區疫情反復,我們必須認真應對,防止疫情的反復對供應鏈、生產鏈的穩定產生負面影響。所以,一個是國際上的壓力,一個是疫情的影響。我們應對這種挑戰是當務之急,也是我們2022年實現經濟社會發展規劃的一個重要關鍵領域。”朱光耀表示。

此外,朱光耀指出,美國此次貨幣政策的調整超過以往歷次,力度和速度空前。2008年全球金融危機爆發時,美聯儲資產負債表只有9000億美元,到2013年底上升到4.5萬億美元,到2020年4月,疫情使得美聯儲提前結束了縮表,資產負債表又恢復到4.16萬億美元,目前是9萬億美元。

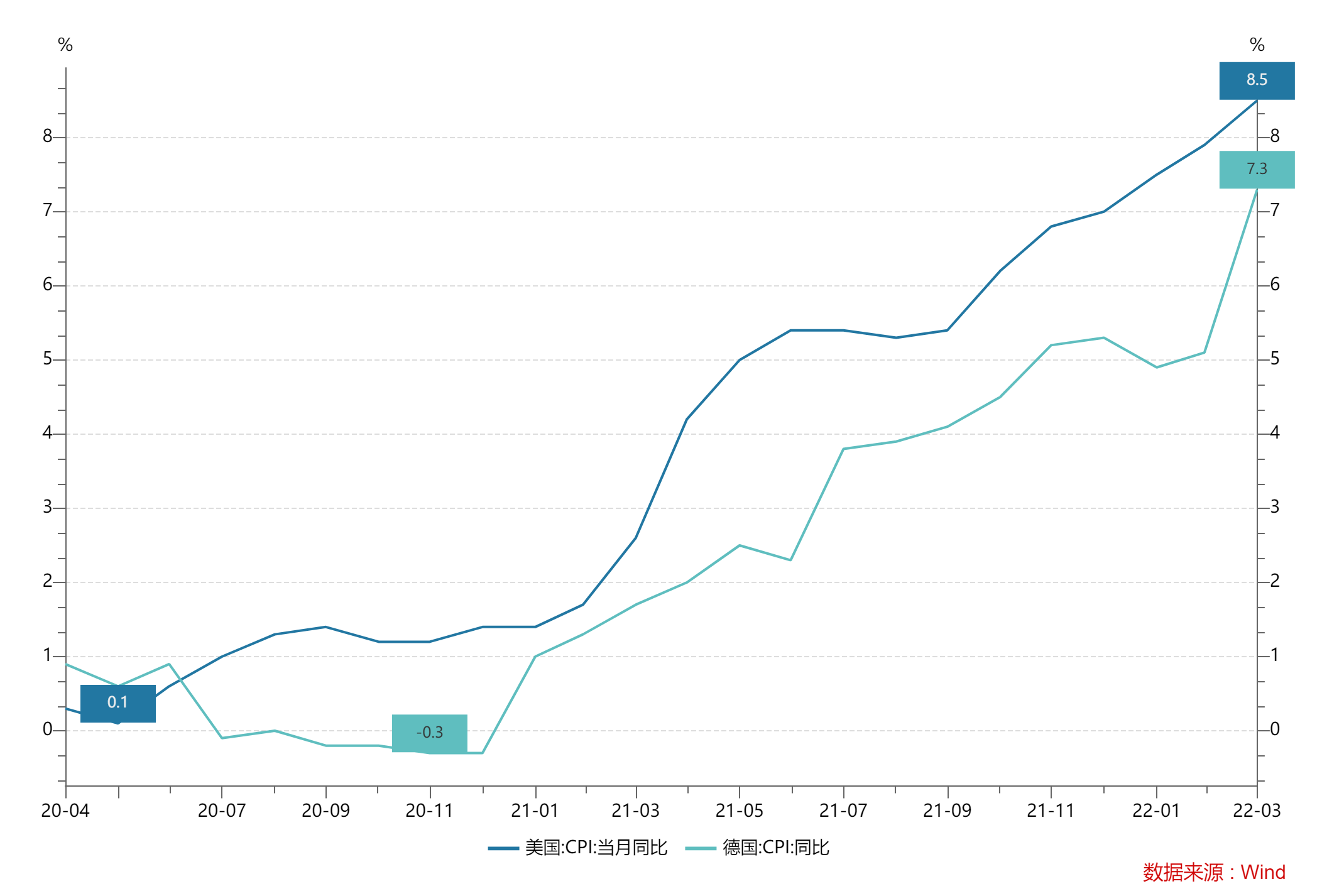

現在美國的通貨膨脹率是8.5%,這對美國是嚴峻的挑戰。而現在地緣政治危機又使得整個能源價格急劇上升,特別是天然氣的價格。

歐盟通脹水平現在是7.5%左右,這在歐盟歷史上是非常高的,特別是德國,德國有二戰以后通脹急劇膨脹的慘痛教訓,但現在德國自身通脹水平也達到了7.3%。

朱光耀還指出,我們面對的最大壓力,就是美聯儲貨幣政策調整,年內美聯儲還有6次例行會議。美聯儲大幅度、超預期的貨幣政策調整,對美國的國內經濟,對世界經濟特別是對中國經濟的影響,我們要高度警惕。

另外,美國會不會在今年5月(或者一般來說是6月),甚至會不會就在下周調整的時候開始縮表?朱光耀表示,它要是縮息的同時縮表,就又導致利息上升。這種超預期的變化,對全球經濟的影響,對資金的流動,我們要高度警惕。

還有一大挑戰是地緣政治。現在俄羅斯的特別軍事行動還在烏克蘭進行。這場沖突給全球經濟格局,特別是二戰以后形成的以國際貨幣基金組織、世界銀行和世界貿易組織為支柱的全球基本經濟格局,帶來巨大挑戰。

在這種情況下,我們該怎么辦?朱光耀表示:“中國是現行國際秩序的參與者、建設者、貢獻者,我們的政策目標非常清晰,一直是促談、勸和,希望有一個穩定的國際環境,但是這個挑戰確實非常嚴峻。”

與此相關的就是能源供應。我們對國外能源的依賴度還有70%,特別是石油,在這種情況下,我們堅持中央經濟工作會議確定的穩字當頭,穩中求進,保持中國經濟健康可持續發展,對實現2022年中國社會經濟發展目標,具有重要的戰略意義。

“我們確實要直面困難,大家看到,4月19日國際貨幣基金組織公布了最新的全球經濟預測,從1月25號預測的4.4%下調到3.6%,將美國的經濟增長率從4%下調到3.7%,將中國的經濟增長率從4.8%下降到4.4%,將歐元區的經濟增長率從3.9%下降到2.8%。”朱光耀指出,我們增長確實更加具有挑戰性,但國際貨幣基金組織對于中國經濟增長的預測,過去有過多次是失誤的,所以要理性分析、客觀看待,中國經濟潛力大、韌性足、空間回旋余地大,長期向好的基本面沒有改變,而且我們的財政政策和貨幣政策都有充足的政策空間。

封面圖片來源:主辦方供圖

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP