每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-03-16 09:12:26

每經(jīng)記者|陳星 林姿辰 每經(jīng)編輯|陳俊杰

“不說(shuō)這個(gè),太痛苦了”。

像趙麗(化名)一樣,很多通過(guò)試管嬰兒技術(shù)成功誕下孩子的母親很少向別人提及自己的經(jīng)歷,這是小部分人的隱痛。但實(shí)際上,需要借助人工干預(yù)手段進(jìn)行生育的人群已經(jīng)不是小眾群體,多家上市公司招股書(shū)引用的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)不孕不育患者人數(shù)超過(guò)5000萬(wàn)。

而輔助生殖技術(shù)已經(jīng)在臨床上運(yùn)用多年。其中,試管嬰兒技術(shù)又被稱為眾多不孕夫婦的“最后一道希望”。

在我國(guó),每年約有30萬(wàn)名試管嬰兒誕生,每一個(gè)試管嬰兒的背后,是精力和金錢(qián)的付出。根據(jù)《中國(guó)高齡不孕女性輔助生殖臨床實(shí)踐指南》測(cè)算,女性在35歲及以下時(shí),平均需要3個(gè)治療周期成功活產(chǎn),單次取卵周期價(jià)格約3.3萬(wàn)元-4.2萬(wàn)元。這意味著育齡女性成功活產(chǎn)一次至少需要花費(fèi)10萬(wàn)元,甚至更多。

隨著一系列鼓勵(lì)生育政策的出臺(tái),輔助生殖的價(jià)格顯然不應(yīng)成為限制生育的理由。近日,人工授精術(shù)、胚胎移植術(shù)等16項(xiàng)輔助生殖技術(shù)項(xiàng)目被率先納入北京醫(yī)保甲類(lèi)目錄,3月26日正式實(shí)施后,北京“求娃”群體平均可以減少1萬(wàn)元的診療費(fèi)用。

患者欣慰,市場(chǎng)鼓舞。政策公布當(dāng)天,錦欣生殖(01951.HK)、達(dá)嘉維康(301126.SZ)等相關(guān)公司股價(jià)大漲。但總體費(fèi)用較高、診療位置相對(duì)靠后、專業(yè)牌照稀缺仍是輔助生殖技術(shù)惠及不育不孕人群的三大阻礙。首次納入醫(yī)保堪稱“破冰”,有業(yè)內(nèi)人士直言,但比起蛋糕怎么分配的問(wèn)題,現(xiàn)階段思考怎么把蛋糕做大更加重要。

三次移植后終于成功:

不會(huì)主動(dòng)說(shuō)孩子是試管嬰兒

2020年春節(jié),趙麗(化名)是在醫(yī)院產(chǎn)房里度過(guò)的。為了這一刻,41歲的趙麗已經(jīng)努力了5年。聽(tīng)到孩子響亮的啼哭聲,趙麗也哭了,淚水一半是喜悅,一半是多年來(lái)的辛酸和努力積壓后的如釋重負(fù)。

雖然親友都知道這個(gè)孩子是以試管嬰兒的方式出生,但鮮有人會(huì)提起這一話題。在孩子的滿月宴上,有好奇的人打聽(tīng)趙麗做試管的經(jīng)歷,趙麗也是擺擺手,“不說(shuō)這個(gè),太痛苦了”。

“我不會(huì)主動(dòng)說(shuō)孩子是試管生下來(lái)的。雖然現(xiàn)在知道這個(gè)技術(shù)的人越來(lái)越多,我自己也是試管嬰兒技術(shù)的受益者。但說(shuō)不清楚是什么原因,可能一方面擔(dān)心人家對(duì)孩子戴有色眼鏡,一方面也是怕難免有人背后臆測(cè)我們夫婦有什么問(wèn)題才不能生孩子。”趙麗說(shuō)。

實(shí)際上,需要借助人工干預(yù)手段進(jìn)行生育的人群已經(jīng)不是小眾群體。環(huán)境污染、生育年齡推遲、生活壓力、不良生活習(xí)慣等多重因素還在推動(dòng)這一數(shù)字持續(xù)增長(zhǎng)。

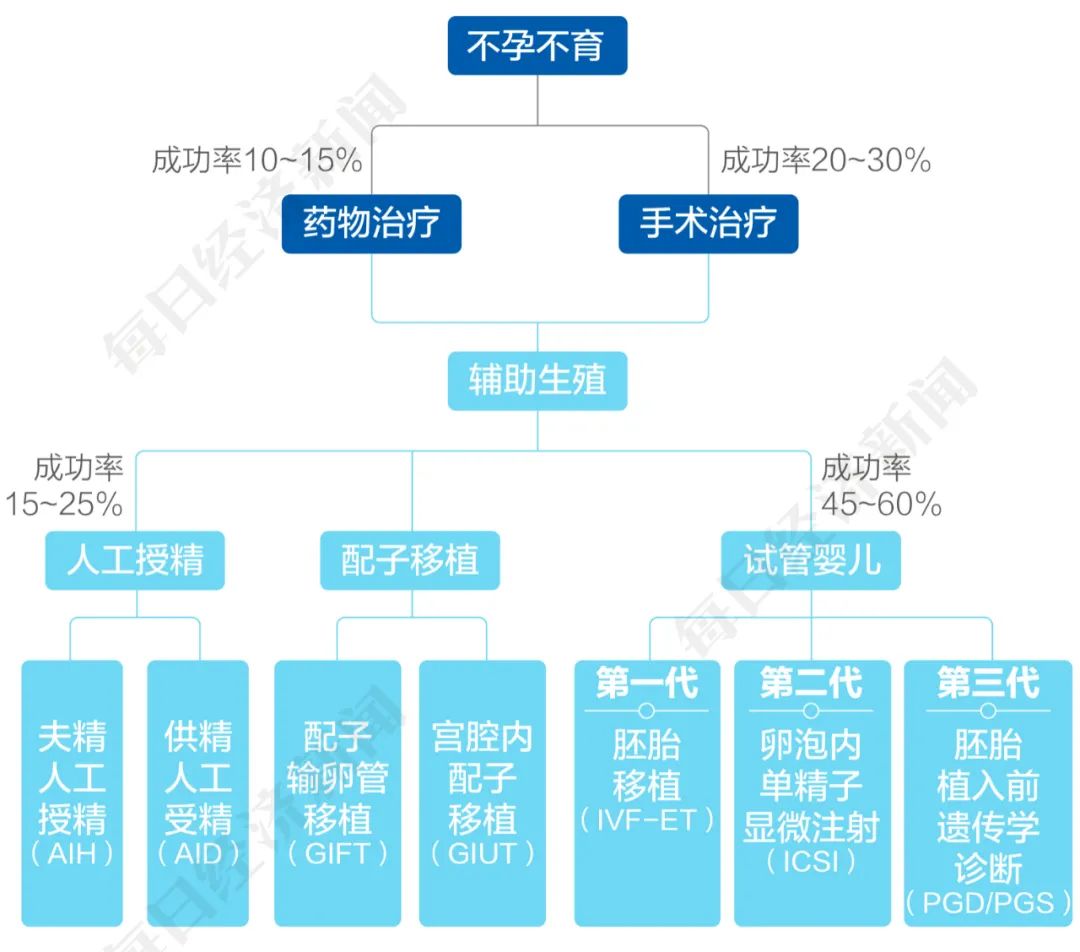

為了滿足不孕人群的生育需求,藥物治療、手術(shù)治療和輔助生殖治療都已在臨床實(shí)踐上進(jìn)行多年。相對(duì)前兩種方法,輔助生殖具有更高的妊娠率,其中試管嬰兒技術(shù)又被稱為眾多不孕夫婦的“最后一道希望”。

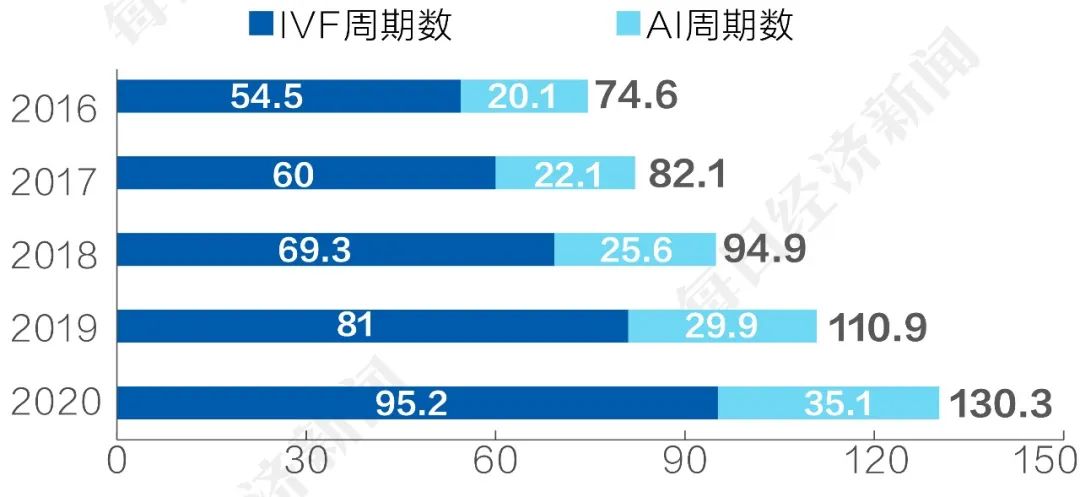

北京大學(xué)喬杰院士團(tuán)隊(duì)的最新全國(guó)生殖健康流行病學(xué)調(diào)查分析結(jié)果顯示,在我國(guó),每年約有30萬(wàn)名試管嬰兒誕生,輔助生殖治療各項(xiàng)技術(shù)類(lèi)別總周期數(shù)已超過(guò)100萬(wàn)周期/年。

不孕不育患者治療方法圖譜 數(shù)據(jù)來(lái)源:開(kāi)源證券、九方金融研究院

但試管嬰兒技術(shù)同樣是痛苦和風(fēng)險(xiǎn)并存。

在選擇做試管以前,趙麗和丈夫嘗試過(guò)民間土方、中醫(yī)食療、改善生活方式,但都無(wú)濟(jì)于事。到醫(yī)院進(jìn)行了系統(tǒng)檢查后,得到的結(jié)論是只能?chē)L試試管嬰兒。一開(kāi)始醫(yī)生為趙麗選定的是二代(卵細(xì)胞漿內(nèi)單精子注射,ICSI)技術(shù),但兩次嘗試后都著床失敗,醫(yī)生建議趙麗改做三代試管。

“那段時(shí)間都快絕望了。試管說(shuō)起來(lái)簡(jiǎn)單,步驟畫(huà)出來(lái)也就是一張圖,但只有開(kāi)始了才知道有多難。”趙麗說(shuō),“做試管之前我還擔(dān)心需要打多少針、取卵有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)、移植安不安全,后來(lái)只關(guān)心一個(gè)問(wèn)題,就是胚胎能不能著床”。

在第一次胚胎移植著床失敗后,趙麗開(kāi)始打黃體酮提高著床率,“每次要打五十到八十針,最開(kāi)始我還數(shù)著扎針的次數(shù),倒數(shù)什么時(shí)候能結(jié)束。后來(lái)就麻木了,屁股和肚子上都是針眼,扎針太多導(dǎo)致屁股上都是硬塊。最疼的時(shí)候坐不能坐、躺也不能躺”。

身體上的折磨還是其次,更考驗(yàn)人的是失敗帶來(lái)的挫折和無(wú)力感,趙麗說(shuō),等待結(jié)果的兩周堪稱人生中最漫長(zhǎng)的14天,最可怕的是不知道要經(jīng)歷多少個(gè)這樣的14天。懷著嘗試最后一次的想法,趙麗和丈夫?qū)3腾s到了北京一家在試管嬰兒方面頗有聲望的醫(yī)院。在醫(yī)院大廳里,趙麗見(jiàn)到了眾多從各地趕來(lái)的有著同樣困擾的患者。

為了省錢(qián),趙麗住在離醫(yī)院兩公里遠(yuǎn)的一處家庭旅館內(nèi),沒(méi)想到,在這家旅館內(nèi)暫住的竟然都是和他們一樣的求子夫婦。旅館老板說(shuō),因?yàn)檫@家醫(yī)院,養(yǎng)活了附近幾公里以內(nèi)近百家家庭旅館。

此后的幾個(gè)月里,趙麗在老家和北京之間往返,動(dòng)車(chē)票攢了一沓,最終換來(lái)了一張顯示著小生命的B超圖。現(xiàn)在,趙麗的微信頭像和朋友圈全是孩子的照片和視頻。今年春節(jié),趙麗讓孩子錄了一段視頻,視頻里,孩子已經(jīng)可以咿咿呀呀地說(shuō)著“新年快樂(lè)”。

“看到孩子的時(shí)候覺(jué)得一切都值了,但是讓我回憶那段做試管的日子,還是有些難受。”趙麗說(shuō)。

“不可能”變“可能”:

輔助生殖技術(shù)完成醫(yī)保“破冰”

對(duì)于趙麗而言,輔助生殖點(diǎn)燃的是孕育的希望。而和趙麗一樣的人群,點(diǎn)燃的則是一條千億的輔助生殖賽道。

根據(jù)輔助生殖期刊《Reproductive Biology and Endocrinology》的數(shù)據(jù),全球有約20%的不孕不育夫婦選擇輔助生殖服務(wù),創(chuàng)造了4341億元的市場(chǎng)需求規(guī)模。從構(gòu)成來(lái)看,試管嬰兒占比97%,規(guī)模為4212億元,成為輔助生殖市場(chǎng)的主導(dǎo)需求。

國(guó)內(nèi)ATR服務(wù)總周期數(shù) 數(shù)據(jù)來(lái)源:太平洋證券

在這一領(lǐng)域,已經(jīng)有多家上市公司布局,如布局上游藥物的麗珠集團(tuán)、高值耗材的貝康醫(yī)療,布局下游機(jī)構(gòu)的錦欣生殖、達(dá)嘉維康、康芝藥業(yè)(300086.SZ)等等。

嗅覺(jué)靈敏的資本也早已瞄準(zhǔn)輔助生殖賽道。2015年左右,紅杉資本、華平投資、奧博資本、高瓴資本等老牌投資公司紛紛入局。2021年,又有覺(jué)資投資、金晟資本等30家投資機(jī)構(gòu)下場(chǎng)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,去年初至11月,中國(guó)輔助生殖行業(yè)投融資規(guī)模超36億元,至少有9家公司先后獲得融資或被收購(gòu)。

2022年伊始,一則消息又點(diǎn)燃了輔助生殖市場(chǎng)的情緒。2月21日,北京市醫(yī)保局、衛(wèi)健委、人社局發(fā)布《關(guān)于規(guī)范調(diào)整部分醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目的通知》,對(duì)體外受精胚胎培養(yǎng)等53項(xiàng)輔助生殖技術(shù)項(xiàng)目進(jìn)行了統(tǒng)一定價(jià),并將其中16個(gè)項(xiàng)目納入甲類(lèi)醫(yī)保(僅限門(mén)診),自3月26日起執(zhí)行,適用于北京市15家基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)的公立輔助生殖醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

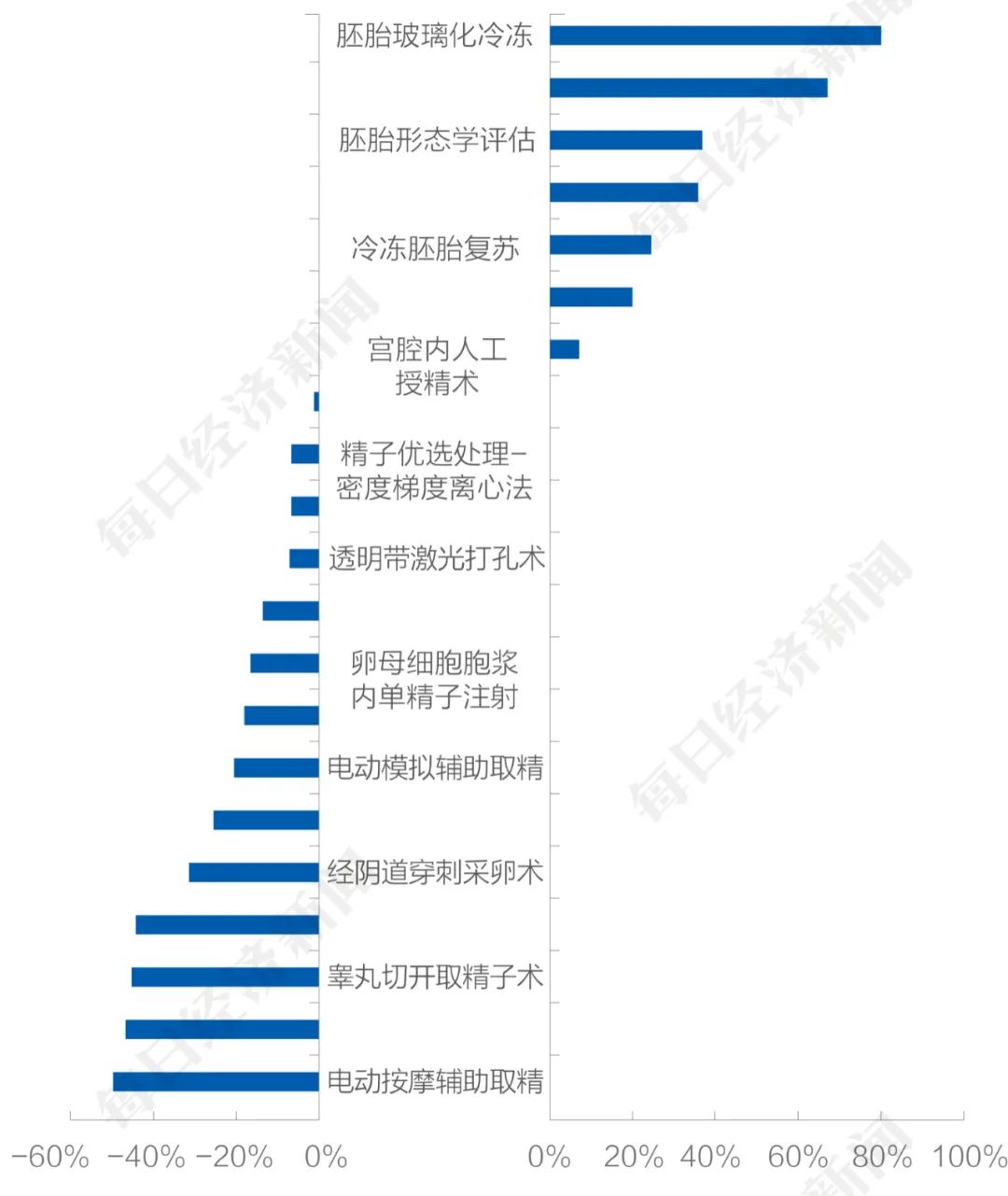

記者了解到,這一政策基本涵蓋了北京市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展輔助生殖的常用技術(shù),被納入甲類(lèi)醫(yī)保的16項(xiàng)輔助生殖技術(shù)覆蓋了約8000-10000元的治療費(fèi)用(不包括三代技術(shù)),以單周期治療費(fèi)用約 35000-45000 元(不包括三代技術(shù))為技術(shù)依據(jù),按中位數(shù)計(jì)算,醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用約占單周期治療費(fèi)用的23%左右。華創(chuàng)證券的數(shù)據(jù)也顯示,此次被納入北京醫(yī)保的項(xiàng)目中,針對(duì)一代技術(shù)和二代技術(shù)降價(jià)約為1萬(wàn)左右,若后續(xù)細(xì)則跟進(jìn)順利,則每個(gè)IVF(試管嬰兒一代技術(shù))周期可降價(jià)25%-30%。

消息發(fā)布當(dāng)日,輔助生殖概念股紛紛大漲。錦欣生殖招股書(shū)顯示,截至2018年9月30日數(shù)據(jù),每個(gè)IVF治取卵周期的平均花費(fèi)為48279元。每例試管嬰兒花費(fèi)將近5萬(wàn)元。市場(chǎng)給予積極回應(yīng)的重要原因之一,在于高價(jià)一直是我國(guó)輔助生殖滲透率在低位徘徊的重要因素。根據(jù)《中國(guó)高齡不孕女性輔助生殖臨床實(shí)踐指南》測(cè)算,女性在35歲及以下時(shí),平均需要3個(gè)治療周期成功活產(chǎn),單次取卵周期價(jià)格約3.3萬(wàn)元-4.2萬(wàn)元,35歲以上的女性則需要更長(zhǎng)周期。這意味著育齡女性成功活產(chǎn)一次至少需要花費(fèi)10萬(wàn)元,甚至更多。

這些費(fèi)用30%~40%流向藥費(fèi),40%~50%流向手術(shù)費(fèi),10%~20%流向檢查費(fèi),貫穿在促排卵、取卵、體外受精、胚胎移植、妊娠化驗(yàn)的各個(gè)環(huán)節(jié),最終目的是在技術(shù)幫助下促成卵子和精子的艱難“約會(huì)”。一般來(lái)說(shuō),在耗時(shí)2到3個(gè)月的一個(gè)治療周期中,患者的門(mén)診次數(shù)約20次,吃藥、打針、跑醫(yī)院,每一項(xiàng)都要付出巨大的資金和時(shí)間成本。

業(yè)界普遍認(rèn)為,將輔助生殖服務(wù)納入醫(yī)保有利于提高患者對(duì)價(jià)格的承受能力,進(jìn)而打開(kāi)滲透率“天花板”。從國(guó)外數(shù)據(jù)看,2016年日本試管嬰兒在新生人口中占比5.54%,澳大利亞試管嬰兒在新生人口中占比4.37%,其背后推動(dòng)力量均來(lái)自于國(guó)家補(bǔ)助計(jì)劃或高比例報(bào)銷(xiāo)。例如,捷克、法國(guó)和瑞典為適齡婦女限定次數(shù)周期內(nèi)的IVF及IUI(宮腔內(nèi)人工授精)治療提供100%的報(bào)銷(xiāo)。

而據(jù)太平洋證券研報(bào)顯示,2016年國(guó)內(nèi)IVF滲透率為10.2%,遠(yuǎn)低于日本同期56.1%的水平,隨著患者年齡結(jié)構(gòu)變化、患者支付能提升和患者意識(shí)提升,預(yù)計(jì)2030年IVF滲透率有望提升至27%。

但是,也有聲音指出,作為輔助生殖被納入醫(yī)保目錄較為早期的嘗試,本次相關(guān)技術(shù)入保力度相對(duì)有限。根據(jù)開(kāi)源證券,將《通知》中的數(shù)據(jù)與北京某公立三甲醫(yī)院公開(kāi)披露的相關(guān)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格目錄對(duì)比,兩個(gè)目錄共有25項(xiàng)相同的輔助生殖技術(shù)項(xiàng)目,其中21項(xiàng)價(jià)格可比,7項(xiàng)價(jià)格上升、14項(xiàng)價(jià)格下降,提價(jià)項(xiàng)目變動(dòng)幅度為7%~80%,降價(jià)項(xiàng)目變動(dòng)幅度為1%~49%,提價(jià)項(xiàng)目的價(jià)格變動(dòng)幅度更大;整體來(lái)看,21個(gè)可比項(xiàng)目加總價(jià)格變動(dòng)幅度為-4%,整體變化不大。

北京某公立三甲醫(yī)院價(jià)格目錄和此次調(diào)價(jià)目錄對(duì)比 數(shù)據(jù)來(lái)源:開(kāi)源證券

而在從業(yè)者看來(lái),醫(yī)療機(jī)構(gòu)短期內(nèi)主動(dòng)降價(jià)的可能性也不大。劉潔(化名)是一位在生殖醫(yī)學(xué)領(lǐng)域耕耘近20年的醫(yī)生,她告訴記者,目前用于試管嬰兒的很多藥物都是進(jìn)口的,在總費(fèi)用中也是一個(gè)大頭,但目前進(jìn)入北京醫(yī)保甲類(lèi)目錄的16項(xiàng)費(fèi)用,基本都是(手術(shù))治療的費(fèi)用。

在一家私立輔助生殖醫(yī)院從事管理工作的李銘(化名)也告訴記者,試管嬰兒治療的開(kāi)銷(xiāo)不僅發(fā)生在手術(shù)室環(huán)節(jié),用藥和體檢也占了很大的比重。列入甲類(lèi)目錄的16項(xiàng)技術(shù)并非適用于所有患者,例如“胚胎移植前篩查”,只有具有家族遺傳病,各項(xiàng)指標(biāo)符合指征的患者才可以做。

“看起來(lái)好像這十幾項(xiàng)加起來(lái)錢(qián)還挺多的,但是具體到人頭,我們大概預(yù)評(píng)估了一下,可能能報(bào)銷(xiāo)的大概1萬(wàn)出頭。”李明說(shuō),如果患者全年門(mén)診不再看其他病,門(mén)診看病(報(bào)銷(xiāo))的額度是2萬(wàn)元,他這些總的費(fèi)用大概是1萬(wàn)多能用到的。還有一部分需要自費(fèi)30%。

輔助生殖機(jī)構(gòu)接棒產(chǎn)科?

先翻過(guò)費(fèi)用這座山

劉潔告訴記者,很多年前,試管嬰兒還是一個(gè)相對(duì)陌生的詞語(yǔ),但隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平的普遍提高,患者對(duì)試管嬰兒的知曉度大大提升。目前,在她接診的不孕不育患者中,有大概20%需要走到試管嬰兒這一步。

目前,劉潔所在的公立醫(yī)院還沒(méi)有開(kāi)展試管嬰兒技術(shù)的資質(zhì),對(duì)于輔助生殖技術(shù)加快步伐挺進(jìn)醫(yī)保的觀點(diǎn),劉潔持積極態(tài)度,認(rèn)為這是鼓勵(lì)生育的配套工具。

“產(chǎn)婦數(shù)量這兩年下降很明顯。”劉潔說(shuō),2016年二胎政策出臺(tái)后,自己醫(yī)院的產(chǎn)婦數(shù)量出現(xiàn)了高峰,但到第二年開(kāi)始慢慢滑坡,等到2018年就已經(jīng)恢復(fù)到2015年的水平,此后便逐年遞減。

與此同時(shí),產(chǎn)婦的年齡分布開(kāi)始“兩頭走”,即早孕和晚育的產(chǎn)婦數(shù)量逐漸增多,適齡產(chǎn)婦的數(shù)量減少。這一趨勢(shì)或?qū)⒗^續(xù)推高不孕不育率——國(guó)家衛(wèi)健委去年11月印發(fā)的《不孕不育防治健康教育核心信息》顯示,年齡是影響生育能力的關(guān)鍵因素。女性在30歲后生育能力呈下降趨勢(shì),35歲以后生育能力迅速下降;男性40歲以后生育能力開(kāi)始下降。

2019年,劉潔所在醫(yī)院砍掉一個(gè)產(chǎn)科,如今的分娩量只有原來(lái)的一半。前幾年瘋狂擴(kuò)張的私立產(chǎn)科醫(yī)院開(kāi)始尋求轉(zhuǎn)型。

輔助生殖機(jī)構(gòu)卻接棒開(kāi)跑。2016年至2019年,全國(guó)經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)展人類(lèi)輔助生殖技術(shù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)從451家增加到517家,經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)置人類(lèi)精子庫(kù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)從23家增加到27家,其中不乏私立醫(yī)院的身影,也孕育出錦欣生殖等一眾熱門(mén)上市公司。

不孕不育患者的選擇變多,而他們最為關(guān)心的“成功率”即是這些機(jī)構(gòu)最核心的競(jìng)爭(zhēng)力。李銘告訴記者,常規(guī)來(lái)講,公立三甲醫(yī)院是患者確診后的首選,等到做失敗了再到私立機(jī)構(gòu),所以私立機(jī)構(gòu)接收患者的平均年齡要比三甲醫(yī)院的更高,但成功率不取決于醫(yī)院的私立或公立性質(zhì),更重要的是醫(yī)生技術(shù)、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、胚胎師經(jīng)驗(yàn)等,有些私立機(jī)構(gòu)的體驗(yàn)感或團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性可能要優(yōu)于公立醫(yī)院。

因此,即使私立機(jī)構(gòu)試管嬰兒的全套費(fèi)用比公立醫(yī)院高出近30%,仍然有很多患者奔著不用排隊(duì),就醫(yī)環(huán)境私密和宣傳中更高的成功率去私立醫(yī)院就醫(yī)。近年來(lái),越來(lái)越多的輔助生殖醫(yī)院在當(dāng)?shù)卣痉€(wěn)腳跟,開(kāi)始與私立婦科醫(yī)院合作,或者自主開(kāi)展產(chǎn)檢、安胎、生產(chǎn)業(yè)務(wù),從而為試管嬰兒成功的懷孕準(zhǔn)寶媽提供“一條龍服務(wù)”。

當(dāng)各種生育鼓勵(lì)政策頻繁出臺(tái),輔助生殖概念開(kāi)始起飛。最為典型的就是去年5月末三孩政策官宣和本次多項(xiàng)輔助生殖技術(shù)被列入北京醫(yī)保后,輔助生殖上下游公司的股價(jià)飛漲。不過(guò)隨后也迎來(lái)了持續(xù)降溫。

值得一提的是,相比二級(jí)市場(chǎng)的狂熱,一級(jí)市場(chǎng)則要“冷靜”得多。

與同行交流后,劉潔也發(fā)現(xiàn)附近生殖中心的試管嬰兒周期數(shù)沒(méi)有達(dá)到市場(chǎng)預(yù)料的猛增,甚至有時(shí)還偏低。

對(duì)于這種落差,劉潔認(rèn)為是生育欲望下降和不孕不育率攀升兩種力量綜合的結(jié)果。她舉例稱,假設(shè)原來(lái)10個(gè)適齡生育人群中有1個(gè)不孕不育患者,在熬夜等不良生活習(xí)慣普及后,不孕不育患者人數(shù)可能增加到1.5~2個(gè),但與此同時(shí),有生育意向的人數(shù)也在下降。兩種因素影響下的試管嬰兒需求人數(shù),未必會(huì)顯著增長(zhǎng)甚至增長(zhǎng)。

醫(yī)療投資人王薔(化名)對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,輔助生殖行業(yè)是一個(gè)強(qiáng)政策屬性行業(yè),與政策態(tài)度、力度都密切相關(guān)。“可以看到‘二孩政策’等鼓勵(lì)生育政策出臺(tái)時(shí),不管是行業(yè)還是資本都掀起了一陣不小的熱度。因?yàn)榇蠹颐鞔_看到政策是持鼓勵(lì)態(tài)度的,所以都對(duì)市場(chǎng)規(guī)模寄予厚望。但這種熱情往往是間歇性的,一些已上市標(biāo)的股價(jià)表現(xiàn)平平,則是因?yàn)檎叩牧Χ冗€不夠大,服務(wù)價(jià)格、牌照發(fā)放都限制了市場(chǎng)的體量,而資本是希望變現(xiàn)的”。

王薔看來(lái),北京率先將16項(xiàng)輔助生殖技術(shù)納入醫(yī)保釋放了國(guó)家鼓勵(lì)生育的信號(hào),但在實(shí)操過(guò)程中還需要進(jìn)一步觀察效果和鋪開(kāi)的可行性。“醫(yī)保的定位還是‘保基本’,各地的醫(yī)保資金情況也不盡相同,輔助生殖納入醫(yī)保的范圍和程度還有待商榷”。

有媒體報(bào)道,就在北京市醫(yī)保局發(fā)布醫(yī)保新政次日,上海市醫(yī)保局便召開(kāi)調(diào)研會(huì),討論關(guān)于將輔助生殖技術(shù)項(xiàng)目納入醫(yī)保等相關(guān)問(wèn)題。但事實(shí)上,除經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)外,還有不少地方的醫(yī)保資金存在相當(dāng)壓力,將不菲的輔助生殖服務(wù)納入醫(yī)保顯然有相當(dāng)難度。此前,如河南省醫(yī)保局曾在人民網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)留言板上回復(fù)道:當(dāng)前河南還沒(méi)有能力將醫(yī)保支付范圍擴(kuò)大到輔助生殖,還只著重滿足基本醫(yī)療需求;河南省醫(yī)保局醫(yī)保基金只是“略有盈余”。

“輔助生殖存在的異地求診現(xiàn)象較突出,一線城市及醫(yī)療機(jī)構(gòu)外地患者比例較高,而目前國(guó)內(nèi)異地就醫(yī)門(mén)診費(fèi)用直接結(jié)算還在試點(diǎn)推進(jìn)當(dāng)中,單個(gè)或少部分城市率先將輔助生殖納入醫(yī)保不會(huì)直接導(dǎo)致行業(yè)在短時(shí)間內(nèi)快速增長(zhǎng)。”王薔補(bǔ)充到。

把蛋糕做大更重要

頭部醫(yī)院供不應(yīng)求、二三線機(jī)構(gòu)“吃不飽”

另一方面,在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),服務(wù)價(jià)格只是限制輔助生殖行業(yè)起飛的因素之一。

衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示,截至2020年12月31日,我國(guó)經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)展人類(lèi)輔助生殖技術(shù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)共536家,其中獲準(zhǔn)開(kāi)展一代、二代技術(shù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)共411家;獲準(zhǔn)開(kāi)展三代技術(shù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)共78家。

而按照2021年1月發(fā)布的《人類(lèi)輔助生殖技術(shù)應(yīng)用規(guī)劃(2021-2025年)》,要求提供“夫精人工授精技術(shù)、供精人工授精、體外受精-胚孩移植、卵胞漿內(nèi)單精子顯微注射技術(shù)”的輔助生殖機(jī)構(gòu)在2021-2025年增設(shè)數(shù)量不得超過(guò)截至2020年底機(jī)構(gòu)總數(shù)的15%,且按常住人口數(shù)測(cè)算原則上每230萬(wàn)-300萬(wàn)人口可設(shè)置1個(gè)輔助生殖機(jī)構(gòu);而人類(lèi)精子庫(kù)設(shè)置每省(區(qū)、市)原則上不超過(guò)1個(gè)。

這意味著,到2025年前,我國(guó)新增的輔助生殖機(jī)構(gòu)不得超過(guò)80家。要成為幸運(yùn)的八十分之一,也需要先跨過(guò)牌照審批的門(mén)檻。天風(fēng)證券相關(guān)研報(bào)曾指出,輔助生殖牌照申請(qǐng)條件嚴(yán)、周期長(zhǎng),要集齊人工授精、試管嬰兒一、二、三代牌照共需要約10.5年。

而在2021年2月,國(guó)家衛(wèi)健委答復(fù)《關(guān)于增加輔助生殖技術(shù)機(jī)構(gòu)數(shù)量,放寬輔助生殖技術(shù)準(zhǔn)入的建議》時(shí),曾明確表示“近年來(lái),隨著育齡婦女人數(shù)不斷下降,全國(guó)輔助生殖技術(shù)服務(wù)量基本平穩(wěn),部分地區(qū)服務(wù)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì),從供需情況看,國(guó)家衛(wèi)健委認(rèn)為現(xiàn)有輔助生殖機(jī)構(gòu)已基本能夠滿足群眾生殖健康服務(wù)需求”。

牌照稀缺使服務(wù)提供商難以通過(guò)自設(shè)連鎖機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。近年來(lái),不管是行業(yè)新進(jìn)者還是資深參與者,多是通過(guò)收購(gòu)切入賽道或擴(kuò)大規(guī)模。“但現(xiàn)實(shí)問(wèn)題在于,國(guó)內(nèi)9成的輔助生殖機(jī)構(gòu)都是公立醫(yī)院的生殖科,這些科室或醫(yī)院不是民營(yíng)機(jī)構(gòu)想并購(gòu)就能并購(gòu)的。”王薔表示。

拿到牌照也不代表患者就會(huì)蜂擁而來(lái)。壹加健康負(fù)責(zé)人許萬(wàn)鵬曾從事過(guò)多年的海外輔助生殖業(yè)務(wù),他在接受記者采訪時(shí)說(shuō),從數(shù)據(jù)上來(lái)看,目前國(guó)內(nèi)的機(jī)構(gòu)數(shù)量與市場(chǎng)需求是平衡的,但實(shí)際情況卻是“供不應(yīng)求”。他所說(shuō)的“供不應(yīng)求”,是指大量患者資源涌向頭部醫(yī)院和機(jī)構(gòu),而二三線機(jī)構(gòu)卻面臨周期數(shù)不足的失衡。

“北醫(yī)三院生殖醫(yī)學(xué)中心每年的門(mén)診量是幾十萬(wàn)人,而在如廣東中山、惠州等一些非中心城市的非頭部醫(yī)院的生殖科,一年只能做幾百個(gè)。加之輔助生殖行業(yè)的特殊性——做的周期數(shù)越多,熟練度提升,成功率就越高,對(duì)患者人群的吸引力越強(qiáng),周期數(shù)不足的機(jī)構(gòu)成功率較低,口碑下滑,患者數(shù)量進(jìn)一步減少。造成了頭部醫(yī)院需求性確定,新建或非頭部機(jī)構(gòu)很難分流。”許萬(wàn)鵬說(shuō)。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),目前還不是思考蛋糕如何分配的時(shí)候,“如何把蛋糕做大”是擺在眼前的問(wèn)題。許萬(wàn)鵬認(rèn)為,納入醫(yī)保是一劑強(qiáng)心針,但并非萬(wàn)靈藥。他認(rèn)為,輔助生殖市場(chǎng)的需求有擴(kuò)大趨勢(shì),但這是階段性的,預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間應(yīng)該在5-8年的時(shí)間左右。

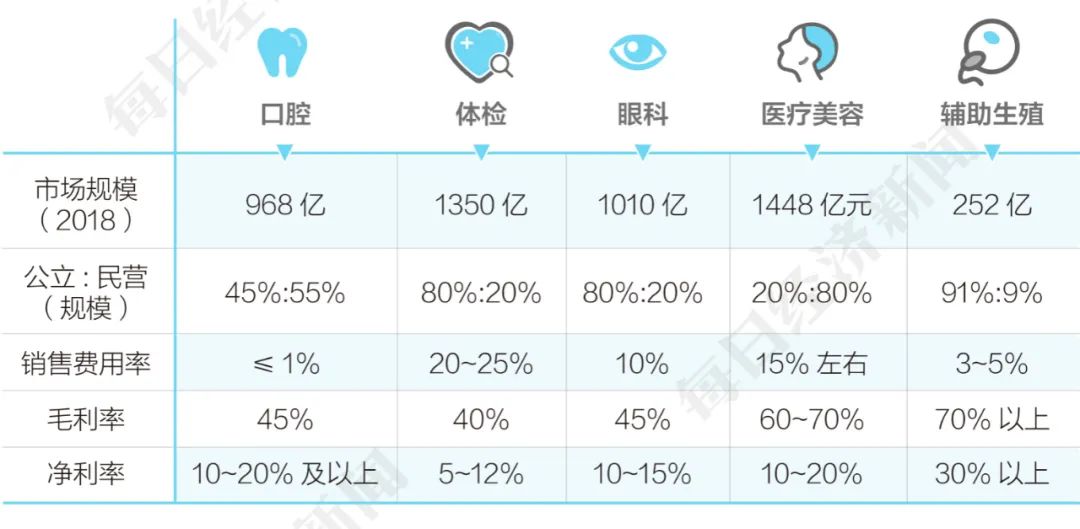

輔助生殖行業(yè)與其他行業(yè)比凈利率高 數(shù)據(jù)來(lái)源:開(kāi)源證券、九方金融研究院

他進(jìn)一步表示,現(xiàn)在的市場(chǎng)增量大部分是 70后和80后,國(guó)家鼓勵(lì)政策如醫(yī)保開(kāi)始后,這部分過(guò)去想生但是沒(méi)能生的群體現(xiàn)在會(huì)有生育計(jì)劃,由于年紀(jì)和身體的原因又需要借助輔助生殖的技術(shù),但是再過(guò)5-8年,這一群增量基本消耗完畢,后續(xù)的增量在哪里,目前還沒(méi)有看到。國(guó)內(nèi)的輔助生育市場(chǎng)短期爆發(fā)后,會(huì)居于一個(gè)中等偏下的穩(wěn)定市場(chǎng)水平。

有數(shù)據(jù)顯示,2017-2020年,試管嬰兒治療占不孕不育夫婦比例分別為1.03%、1.19%、1.21%和1.36%。也就是說(shuō)試管嬰兒的滲透率并不高,提升的速度每年不到0.2個(gè)百分點(diǎn) 。造成此等結(jié)果的一個(gè)重要原因是:試管嬰兒仍然屬于不孕不育的“末線治療”。無(wú)論是從患者心智還是成本來(lái)看,試管嬰兒技術(shù)是最后一道“絕招”,但不到關(guān)鍵時(shí)刻不用。

國(guó)家衛(wèi)健委也曾公開(kāi)發(fā)聲,表示“目前學(xué)者較為公認(rèn)的我國(guó)不孕不育合并患病率為7%-10%。不孕不育的治療手段是多樣的,通過(guò)生活方式改變、心理治療、藥物、手術(shù)治療等可以使多數(shù)患者獲得成功妊娠,僅有不到20%的患者需要接受輔助生殖技術(shù)治療”。

疫情開(kāi)始后,許萬(wàn)鵬已經(jīng)轉(zhuǎn)行,他曾經(jīng)的同行中除了一兩家“幸運(yùn)”地拿到了融資和牌照,轉(zhuǎn)身在國(guó)內(nèi)開(kāi)起了民營(yíng)輔助生殖機(jī)構(gòu),其他的也都悉數(shù)轉(zhuǎn)行。“過(guò)去很多人是因?yàn)椴幌胱屓酥涝谧鲈嚬埽赃x擇去國(guó)外進(jìn)行。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)輔助生殖的技術(shù)已經(jīng)很成熟了,但比起改變生育條件,提高生育意愿的需求或許更強(qiáng)烈”。

記者手記丨價(jià)格只是輔助生殖的一座“大山”

有需求的地方就有市場(chǎng),對(duì)于輔助生殖來(lái)說(shuō)也是如此。龐大的不孕不育群體倒逼了輔助生殖技術(shù)的進(jìn)步,也孕育了價(jià)值千億的輔助生殖市場(chǎng)。隨著鼓勵(lì)生育政策出臺(tái),尤其是北京率先將16項(xiàng)輔助生殖技術(shù)納入醫(yī)保,不少?gòu)臉I(yè)者為之歡欣鼓舞。

一旦納入醫(yī)保的服務(wù)范圍擴(kuò)大,或?qū)⑤o助生殖納入醫(yī)保的地方增多,一直以來(lái)被認(rèn)為困擾輔助生殖的“高價(jià)”問(wèn)題或?qū)⒂瓉?lái)解決之道,也有利于降低需求人群的醫(yī)療負(fù)擔(dān)。但另一方面,輔助生殖不屬于“保基本”范疇,各地醫(yī)保資金情況也不盡相同,難以將輔助生殖服務(wù)一攬子納入。

不能忽視的是,除了價(jià)格外,生育意愿、規(guī)模可復(fù)制性以及消費(fèi)者心智,都是輔助生殖要“爆發(fā)”前需要度過(guò)的前夜。

記者:陳星 林姿辰

編輯:陳俊杰

視覺(jué):陳冠宇

排版:陳俊杰 王蜀杰

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。

未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP