每日經(jīng)濟新聞 2022-02-07 20:35:31

◎《意見》提出,力爭到2025年,鋼鐵工業(yè)在創(chuàng)新能力方面,行業(yè)研發(fā)投入強度力爭達(dá)到1.5%,關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到80%左右,生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化率達(dá)到55%,打造30家以上智能工廠。

◎在綠色低碳方面,要構(gòu)建產(chǎn)業(yè)間耦合發(fā)展的資源循環(huán)利用體系,80%以上鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造,噸鋼綜合能耗降低2%以上,水資源消耗強度降低10%以上,確保2030年前碳達(dá)峰。

每經(jīng)記者|張蕊 每經(jīng)編輯|陳旭

圖片來源:新華社

2月7日,工信部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《意見》)。

《意見》提出,力爭到2025年,鋼鐵工業(yè)基本形成布局結(jié)構(gòu)合理、資源供應(yīng)穩(wěn)定、技術(shù)裝備先進(jìn)、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強、綠色低碳可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展格局。

具體而言,在創(chuàng)新能力方面,行業(yè)研發(fā)投入強度力爭達(dá)到1.5%,氫冶金、低碳冶金等先進(jìn)工藝技術(shù)取得突破進(jìn)展。關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到80%左右,生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化率達(dá)到55%,打造30家以上智能工廠。

在綠色低碳方面,要構(gòu)建產(chǎn)業(yè)間耦合發(fā)展的資源循環(huán)利用體系,80%以上鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造,噸鋼綜合能耗降低2%以上,水資源消耗強度降低10%以上,確保2030年前碳達(dá)峰。

《意見》明確提出:嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能。堅決遏制鋼鐵冶煉項目盲目建設(shè),嚴(yán)格落實產(chǎn)能置換、項目備案、環(huán)評、排污許可、能評等法律法規(guī)、政策規(guī)定,不得以機械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產(chǎn)能。

同時,嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術(shù)等法律法規(guī),利用綜合標(biāo)準(zhǔn)依法依規(guī)推動落后產(chǎn)能應(yīng)去盡去,嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃和已化解過剩產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)。研究落實以碳排放、污染物排放、能耗總量、產(chǎn)能利用率等為依據(jù)的差別化調(diào)控政策。

事實上,2021年,鋼鐵行業(yè)持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,進(jìn)一步鞏固鋼鐵去產(chǎn)能成果,推動行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。

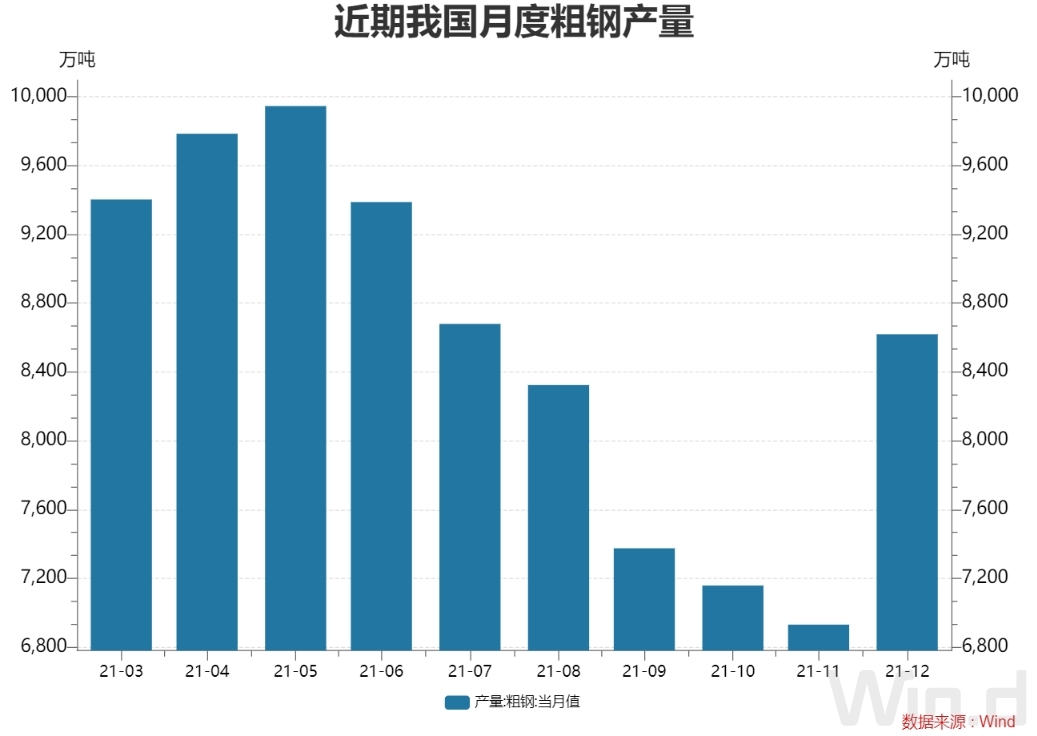

數(shù)據(jù)顯示,2021年全國粗鋼產(chǎn)量前高后低,累計實現(xiàn)同比下降。上半年,受國內(nèi)外需求拉動,全國累計粗鋼產(chǎn)量5.63億噸,同比增長11.80%,創(chuàng)同期歷史新高。下半年,隨著國家調(diào)控政策的落實,鋼鐵產(chǎn)量過快增長得到有效遏制。自7月以來,粗鋼產(chǎn)量連續(xù)6月保持同比下降。

2021年全年累計粗鋼產(chǎn)量10.33億噸,同比減少約3200萬噸,下降3.0%。累計粗鋼表觀消費量約9.92億噸,同比下降5.3%。

本次《意見》還明確提出,要深入推進(jìn)綠色低碳。落實鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實施方案,統(tǒng)籌推進(jìn)減污降碳協(xié)同治理。

蘭格鋼鐵研究中心主任王國清對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,當(dāng)前在“雙碳”目標(biāo)約束下,綠色低碳發(fā)展成為鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重點目標(biāo),鋼鐵工業(yè)在低碳冶煉技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用、低碳設(shè)備改造、碳捕獲技術(shù)研究推廣等方面還面臨一些挑戰(zhàn)。

記者注意到,本次《意見》提出,要支持建立低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟,制定氫冶金行動方案,加快推進(jìn)低碳冶煉技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。支持構(gòu)建鋼鐵生產(chǎn)全過程碳排放數(shù)據(jù)管理體系,參與全國碳排放權(quán)交易。

與此同時,開展工業(yè)節(jié)能診斷服務(wù),支持企業(yè)提高綠色能源使用比例。全面推動鋼鐵行業(yè)超低排放改造,加快推進(jìn)鋼鐵企業(yè)清潔運輸,完善有利于綠色低碳發(fā)展的差別化電價政策。積極推進(jìn)鋼鐵與建材、電力、化工、有色等產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展,提高鋼渣等固廢資源綜合利用效率。

智能化對于鋼鐵工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展至關(guān)重要。

本次《意見》明確提出,要大力發(fā)展智能制造。開展鋼鐵行業(yè)智能制造行動計劃,推進(jìn)5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、商用密碼、數(shù)字孿生等技術(shù)在鋼鐵行業(yè)的應(yīng)用,在鐵礦開采、鋼鐵生產(chǎn)領(lǐng)域突破一批智能制造關(guān)鍵共性技術(shù),遴選一批推廣應(yīng)用場景,培育一批高水平專業(yè)化系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。

同時,開展智能制造示范推廣,打造一批智能制造示范工廠。建設(shè)鋼鐵行業(yè)大數(shù)據(jù)中心,提升數(shù)據(jù)資源管理和服務(wù)能力。依托龍頭企業(yè)推進(jìn)多基地協(xié)同制造,在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)框架下實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化。

此外,還要鼓勵企業(yè)大力推進(jìn)智慧物流,探索新一代信息技術(shù)在生產(chǎn)和營銷各環(huán)節(jié)的應(yīng)用,不斷提高效率、降低成本。構(gòu)建鋼鐵行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系,積極開展基礎(chǔ)共性、關(guān)鍵技術(shù)和行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)研究。

我國鋼鐵工業(yè)的智能制造水平如何?對此王國清表示,目前,我國主要鋼鐵企業(yè)技術(shù)裝備達(dá)到了國際先進(jìn)水平,智能制造在鋼鐵生產(chǎn)制造、企業(yè)管理、物流配送、產(chǎn)品銷售等方面的應(yīng)用不斷深化,信息化程度得到了跨越式發(fā)展。

據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計,截至2021年11月底,國內(nèi)已有約80%的鋼鐵企業(yè)在推進(jìn)智能制造,數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效初顯。

王國清說,“鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)智能制造可以助力企業(yè)提高生產(chǎn)效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、實現(xiàn)信息互聯(lián)互通;智能制造能夠有效推動我國鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。”

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。

未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP