每日經濟新聞 2021-03-11 17:44:33

每經記者 張卓青 每經編輯 易啟江

今年的《政府工作報告》提出了要優化區域經濟布局,促進區域協調發展,扎實推動粵港澳大灣區的建設。

《每日經濟新聞》記者了解到,在兩會期間,全國政協委員、畢馬威中國前副主席及華南區首席合伙人龔永徳也帶來兩份關于粵港澳大灣區發展建設的提案。

日前,每經記者就粵港澳大灣區未來如何更好地融入國內國際“雙循環”的大發展格局,金融體系如何為大灣區科技創新提供服務以及粵港澳大灣區人才流動建設等問題專訪了龔永徳。

圖片來源:受訪者供圖

龔永徳認為,粵港澳大灣區是我國對外開放的排頭兵,在建立“雙循環”新發展格局中可以并且應該發揮更大的作用,可以進一步探索大灣區“雙循環”相互促進所需要的制度創新,并且積極應對國際產業鏈斷裂風險對“雙循環”帶來的挑戰。

粵港灣大灣區包括了香港特別行政區、澳門特別行政區,以及珠江三角洲9市——廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市,推進粵港澳大灣區建設,是一項國家重大發展戰略。

粵港澳大灣區作為我國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一,同時中國經濟內循環與外循環的結合與對接區,在如今國內國際“雙循環”的新發展格局之下,大灣區如何才能發揮更大的作用?

龔永徳對記者表示,發展“雙循環”,是說國內和國際市場相互促進,通過發展國內大市場加強對國際資源的吸引力。粵港澳大灣區是我國對外開放的排頭兵,在建立“雙循環”新發展格局中可以并且應該發揮更大的作用,為此他提出了如下建議:

一是進一步探索大灣區“雙循環”相互促進所需要的制度創新。

二是進一步升級國內國際“雙循環”業態發展模式。

三是積極應對國際產業鏈斷裂風險對“雙循環”帶來的挑戰。

四是補齊國內國際“雙循環”所需要的發展環境短板。

他接著講道:粵港澳大灣區作為中國經濟內循環與外循環的結合與對接區,建設好大灣區,有利于促進中國經濟內外“雙循環”良性互動,發揮大灣區在市場、機制、創新、科技、人才等方面對國內國際“雙循環”的能動作用,積極迎接挑戰。

我國應繼續發揮制造業產能供給優勢,穩定出口。同時,應積極推進區域經貿協議制定,優化國際合作環境,并主動創造更加優質的營商環境,加大落實金融市場開放力度,從而不斷提升對外資的吸引力,助力國內科技創新、經濟轉型和產業升級。

2019年,中共中央、國務院印發了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》,其中曾提出要把大灣區建設成國際科技創新中心,實際上珠三角地區乃至粵港澳大灣區都是我國科技創新活躍度非常高的區域之一。

粵開證券發布的一份研報顯示,在2018年,珠江三角洲的高技術產業內的企業數量為8525家,高技術企業占該區域工業企業數量比重達到了18%,而這些企業的營收規模則達到了4.67萬億,珠三角地區的高技術產業不管是在數量規模還是在營收規模上均在中國幾大城市群中名列前茅。

而新技術要實現產業化則離不開金融的支持。大灣區要建成國際科技創新中心,就要進一步推動科技與金融的緊密結合,提高科技創新企業融資的可獲得性,增強金融服務創新的能力。那么在此過程中,金融體系可以為大灣區提供哪些配套的服務來支持其科技創新呢?

龔永徳表示,在粵港澳大灣區內,同時擁有深交所和港交所兩大證券交易所,一方面,可以繼續深化推進深交所創業板改革,為創新型企業上市創造更加靈活和包容的環境,通過多層次股權市場和債務工具,幫助科創企業解決融資難的問題。

而另一方面,港交所可以繼續推進落實同股不同權、降低二次上市門檻等舉措,吸引更多科技股回港二次上市。

另外,他還提到,大灣區擁有豐富的私募股權和風險投資資源,可以加大VC/PE對創新型初創企業的支持力度,吸引具有豐富科技創新企業投資經驗的海外天使投資、創業投資、股權投資基金參與,拓寬資金來源和使用渠道。

此外,綠色金融發展作為可持續發展的重要抓手之一,也受到國內外廣泛關注。而粵港澳大灣區建設作為我國重大發展戰略,在推動綠色金融領域具有得天獨厚的優勢,同時能夠帶動全球綠色經濟的穩步發展。

記者了解到,在今年兩會期間,龔永徳提交了一份關于進一步減輕赴內地工作的香港人士稅負的提案,粵港澳大灣區的發展非常需要依靠區內人才的流動與互通,在龔永徳看來,除了稅務問題以外,還有一些制度藩籬仍然束縛著人才在大灣區內的流動。

他認為,打通粵港澳三地之間專業資格互認是迫切需要解決的問題之一,目前三地需要進一步完善體制機制、規則政策等方面的“軟對接”,實現三地的人才自由流動。他舉例道,當前大灣區專業資格互認規模覆蓋范圍較小,且手續繁瑣、審批時間較長,減低了申請的意愿。

要解決這一問題,他建議可以先在廣東自貿區進行試點,逐步放開港澳兩地與大灣區9個內地城市的專業資格互認的限制,提高人才資源配置效率,充分發揮三地人才政策的互補效能。

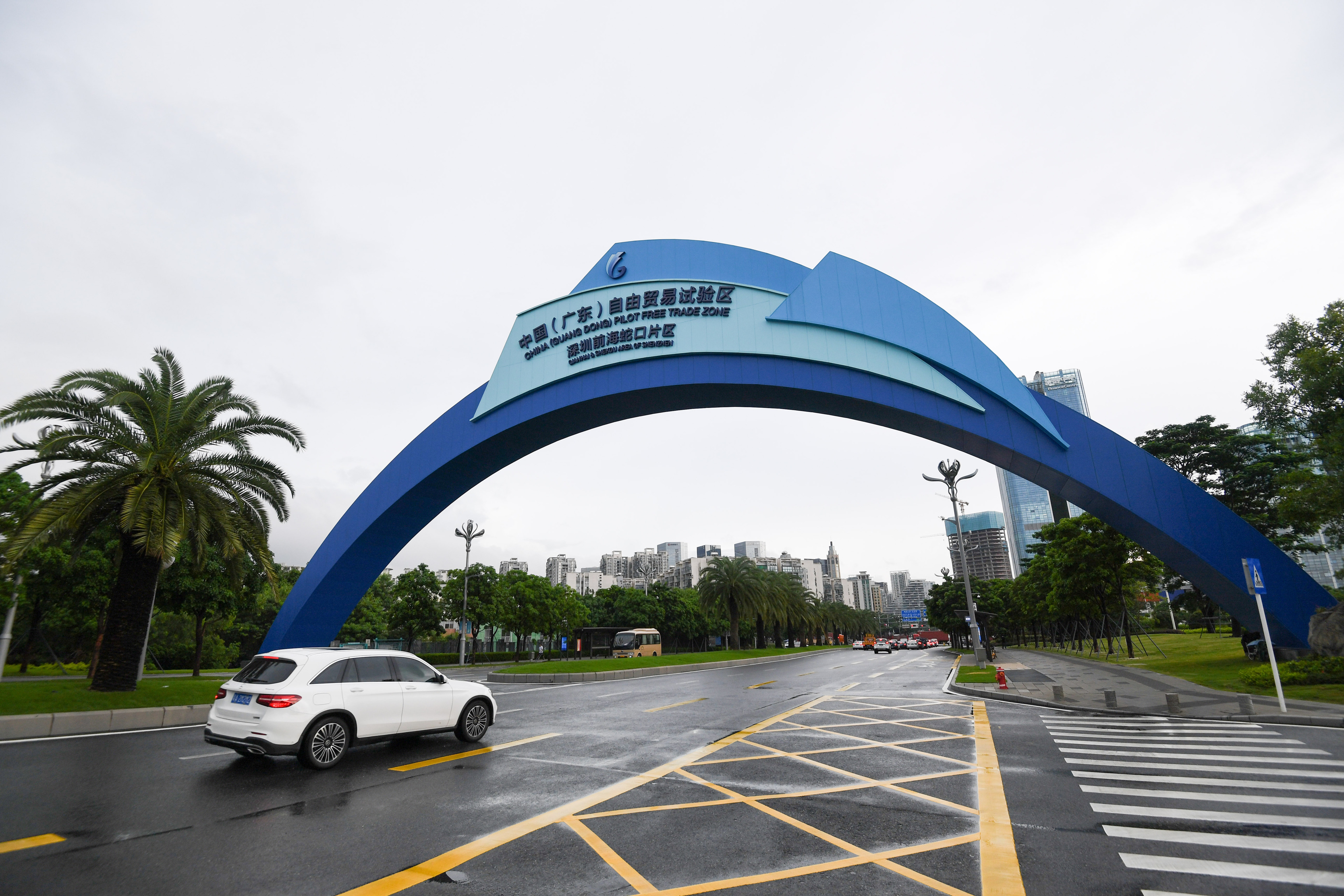

圖片來源:新華社記者 陳曄華 攝

他具體有以下三個建議:

第一、加速創新平臺建設、尊重創新主體地位;

第二、破除大灣區人力資源社會管理的機制障礙。

第三、營造保護創新、鼓勵創新的文化環境。

封面圖片來源:受訪者供圖

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP