兜爺麻麻不睡覺 2020-02-24 21:03:16

“兜爺麻麻不睡覺”,武漢人,1月23日開始發(fā)燒,在居家隔離16天后,轉(zhuǎn)至隔離酒店。隨后,她前往方艙醫(yī)院……

我身處武漢,在1月23號(hào)的時(shí)候,開始發(fā)燒了,在這幾天里,除了個(gè)別幾個(gè)朋友外,我沒有告訴任何人,因?yàn)樵谀壳斑@種大環(huán)境下,我不想平白無故的增加周圍人的焦慮。我決定將我這幾天的病情經(jīng)過寫下來,供大家參考。

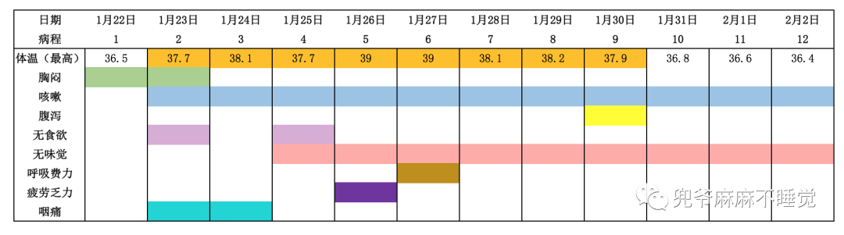

1.22 第一天 癥狀初顯

這天中午我在家,突然開始覺得胸悶,嗓子有痰,然后馬上量體溫36.5度,當(dāng)時(shí)這個(gè)肺炎在武漢的整體情況還不是很明了,所有人都很緊張,我也很擔(dān)心。

但看到我沒有發(fā)燒,所以以為胸悶是我情緒引起的。再就是自去年入冬以來,我的鼻炎就犯了,一直都沒好轉(zhuǎn),經(jīng)常有鼻涕,所以嗓子有痰我也暫時(shí)歸于此。

但鑒于當(dāng)下的情況,我還是留了個(gè)心,在家也帶上了口罩。

1.23 第二天 開始發(fā)燒

還是中午,我正坐在遠(yuǎn)處看麥兜在地上拼樂高,突然覺得全身一陣發(fā)冷,趕緊去量體溫,37.3度,果然發(fā)燒了。

于是馬上把麥兜送走,跟公司上報(bào),再將所有自己所需用品搬到臥室,1個(gè)小時(shí)內(nèi)全部搞定,準(zhǔn)備開始單獨(dú)隔離的生活。

1.24 第三天 沒有變化

全天體溫最低37.5度,最高38.1度,咽痛,精神良好,在家該干嘛干嘛。

1.25 第四天 搞了個(gè)烏龍

這天凌晨我感到呼吸有些費(fèi)力,心想是不是要變嚴(yán)重了,體溫還是37度多,打算天亮了看要不要去醫(yī)院的,結(jié)果天亮了開窗通風(fēng)以后就好了……原來是……窗戶閉久了……

1.26 第五天 燒到39度

白天一直如前幾天一樣,持續(xù)低燒,沒有很大的變化,只是把之前喉嚨里的痰液咳出來后,反而咳嗽還加劇了,變成了不停的干咳。

到了下午5點(diǎn)左右,突然開始發(fā)冷,我想溫度又要升高了,一量38.4度,一直到晚上10點(diǎn)都在持續(xù)攀升,最高到了39度。

在溫度升高的過程中還是有點(diǎn)難受的,但穩(wěn)定在39度之后,很奇怪的,就沒有什么不舒服的癥狀了,所以我也一直都沒有吃過退燒藥,在我沒有不適的情況下,高溫的環(huán)境更有利于消滅病毒。

1.27 第六天 去社區(qū)醫(yī)院

凌晨1點(diǎn),我突然感到呼吸有點(diǎn)費(fèi)力,量體溫有38.7度,于是決定天亮以后去社區(qū)醫(yī)院看看。

早上9點(diǎn)起來,量體溫,自行降到了38.1度,呼吸正常,除了依然咳嗽,沒有其他癥狀,但由于昨天的高熱,所以我還是決定去社區(qū)醫(yī)院。

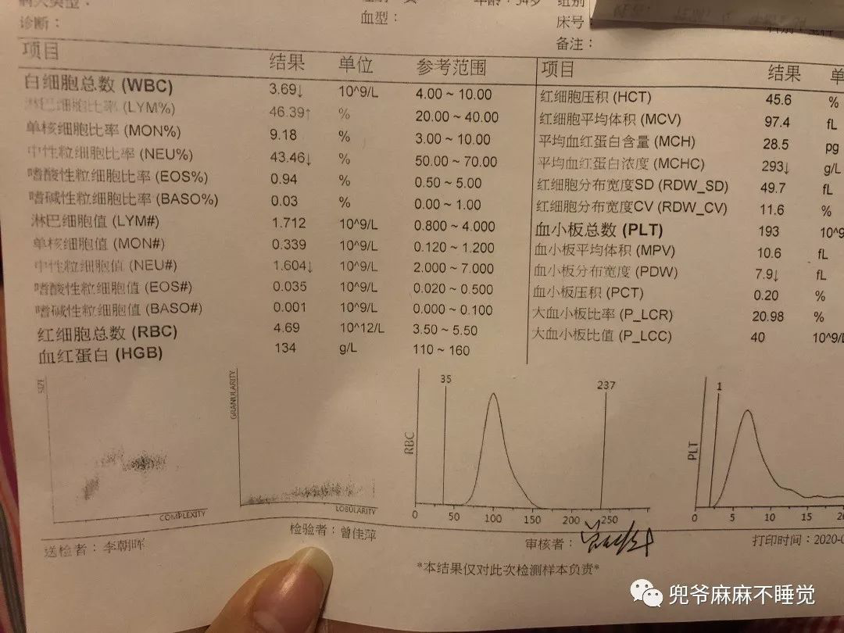

到了醫(yī)院,用水銀量的體溫37.3,做了個(gè)血常規(guī)。

社區(qū)醫(yī)生跟上級(jí)部門溝通過后,認(rèn)為我癥狀不重,讓我繼續(xù)自行在家隔離。

雖然醫(yī)生叫我回去自行隔離,但鑒于我的血象并不好,所以還是建議我自己去醫(yī)院做個(gè)CT看看。

1.28~1.30 疑似感染

第二天,CT的結(jié)果出來,雙肺下葉多發(fā)斑片狀感染灶。醫(yī)生說我是疑似,但由于我的癥狀不重,就給我開了莫西沙星,讓我自行購買奧司他韋,繼續(xù)在家隔離。

而在這一天晚上,一頓餃子讓我突然發(fā)現(xiàn),我沒有味覺了,餃子醋就像白開水一樣的平淡,再回想這幾天吃東西的情況,我應(yīng)該是在第三,四天的時(shí)候就開始失去味覺了的,因?yàn)榘炎⒁饬σ恢倍挤旁诹税l(fā)燒,咳嗽的癥狀變化上,而把這個(gè)忽略了。

這一天,咳嗽也開始加重了。

在接下來的29日,30日兩天里,體溫一直在37.5度~38.2度之間波動(dòng),咳嗽依然嚴(yán)重,沒有味覺,還出現(xiàn)了輕微的腹瀉。

1.31 第十天 有了轉(zhuǎn)折

我早上一醒來,突然覺得胸口有很輕松的感覺。

在之前,除了剛開始有癥狀的那2天感覺到過胸悶之外,其他時(shí)候都并沒有感覺很明顯的,現(xiàn)在看來,可能是習(xí)慣了?

所以現(xiàn)在胸口一變輕松了就感覺很明顯,然后量體溫36.6,并且完全沒有要咳嗽的感覺了。

我想,難道我已經(jīng)好了?

2.2 第十二天 我以為我好了

是的,在又繼續(xù)觀察2天后,我確定我已經(jīng)好了,咳嗽也減少了,味覺也在慢慢恢復(fù)中。

嘚瑟了幾天后,沒想到被打了臉。

我自身的癥狀確實(shí)是已經(jīng)好了。但這個(gè)病毒狡猾在雖然我好了,但在接下來的一段時(shí)間內(nèi),我仍然可以傳染給別人。

在我還發(fā)燒的時(shí)候,就通過微鄰里上報(bào)了我的情況,在我癥狀全部消失后的第5天,社區(qū)打電話來通知我去做核酸檢測,當(dāng)時(shí)想著我已經(jīng)好了,做不做沒所謂,既然通知了那就去吧。

沒想到,2天后結(jié)果出來,是陽性!

也就是說,那時(shí)即使我癥狀消失已經(jīng)5天了,但我仍然攜帶著病毒,仍然具有傳染性,這一點(diǎn)大家要格外注意,癥狀消失了,自身已經(jīng)好了,也不代表就可以解除隔離。

核酸結(jié)果出來的當(dāng)天,社區(qū)就安排我去了隔離酒店。

我住的是香港路城市快捷酒店,每天提供一日三餐,每日4次測量體溫,沒有其他醫(yī)療服務(wù),個(gè)別藥品可以提前申請(qǐng)發(fā)放。

隔離酒店的作用相當(dāng)于就是提供一個(gè)單獨(dú)的隔離空間,所以以往的酒店服務(wù)是沒有的,缺失的生活用品可以自行叫跑腿購買或者叫家人送來,目前工作人員是不提供的。

我所在的這個(gè)酒店隔離點(diǎn)是由新村街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的6名工作人員來管理的,在此想感謝她們,她們?yōu)檫@個(gè)隔離點(diǎn)的患者做了很多很多。

沒住幾天,工作人員通知我,核酸確診了的人需要全部轉(zhuǎn)運(yùn)到方艙醫(yī)院。

13日中午,疾控派車過來接我,車上還有3個(gè)人,都是一起去塔子湖方艙的。

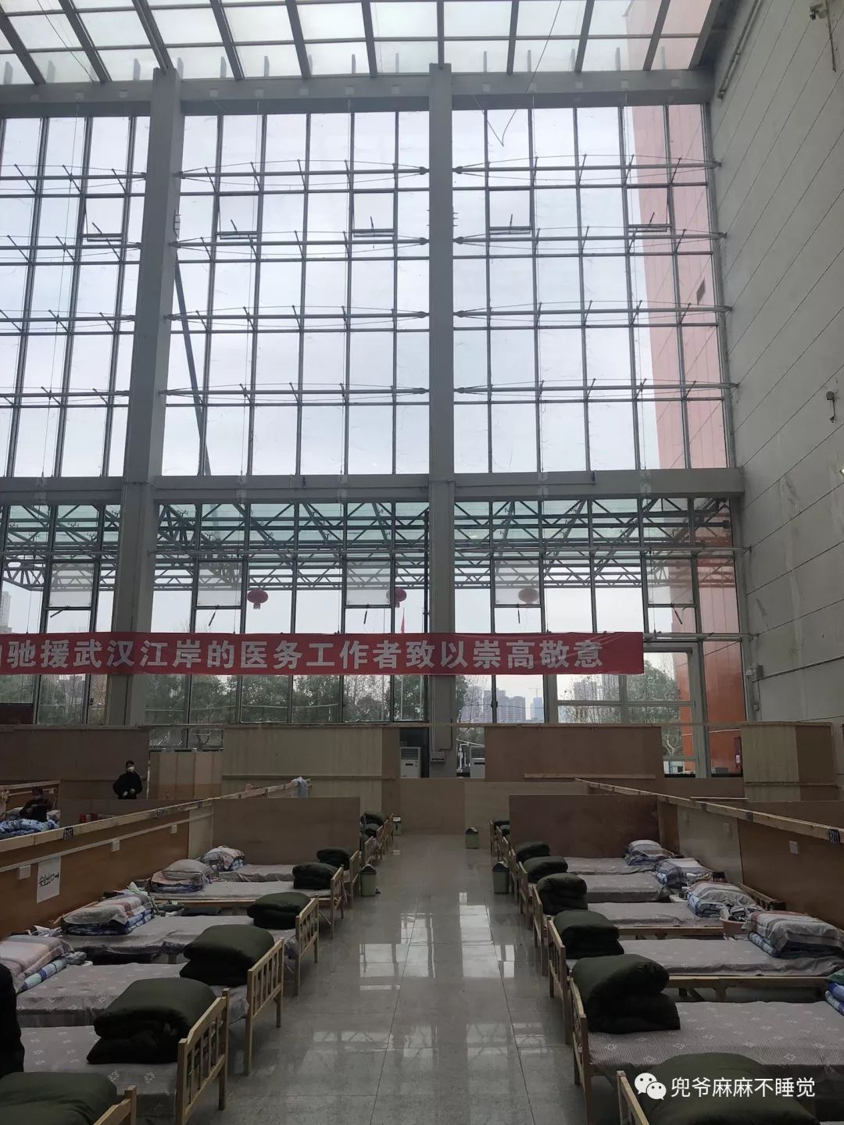

塔子湖方艙即江岸方艙,是由塔子湖體育館改造的,可以容納1000人。

下車后門口有個(gè)帳篷,進(jìn)來了以后先登記,填表,發(fā)了一本患者手冊(cè)。患者手冊(cè)里講解了方艙醫(yī)院的作用和功能流程。

整個(gè)體育館被分成了AB兩個(gè)大區(qū),每個(gè)大區(qū)又分為了一片片小的隔離段,男女分開。

我登記完后進(jìn)去跟著護(hù)士來到了我的床位,床上有電熱毯,枕頭,一床薄被子,一床厚被子。

接著有護(hù)士來詢問我的基本情況,有什么癥狀,有沒有其他疾病等,然后測量體溫和血氧心跳。

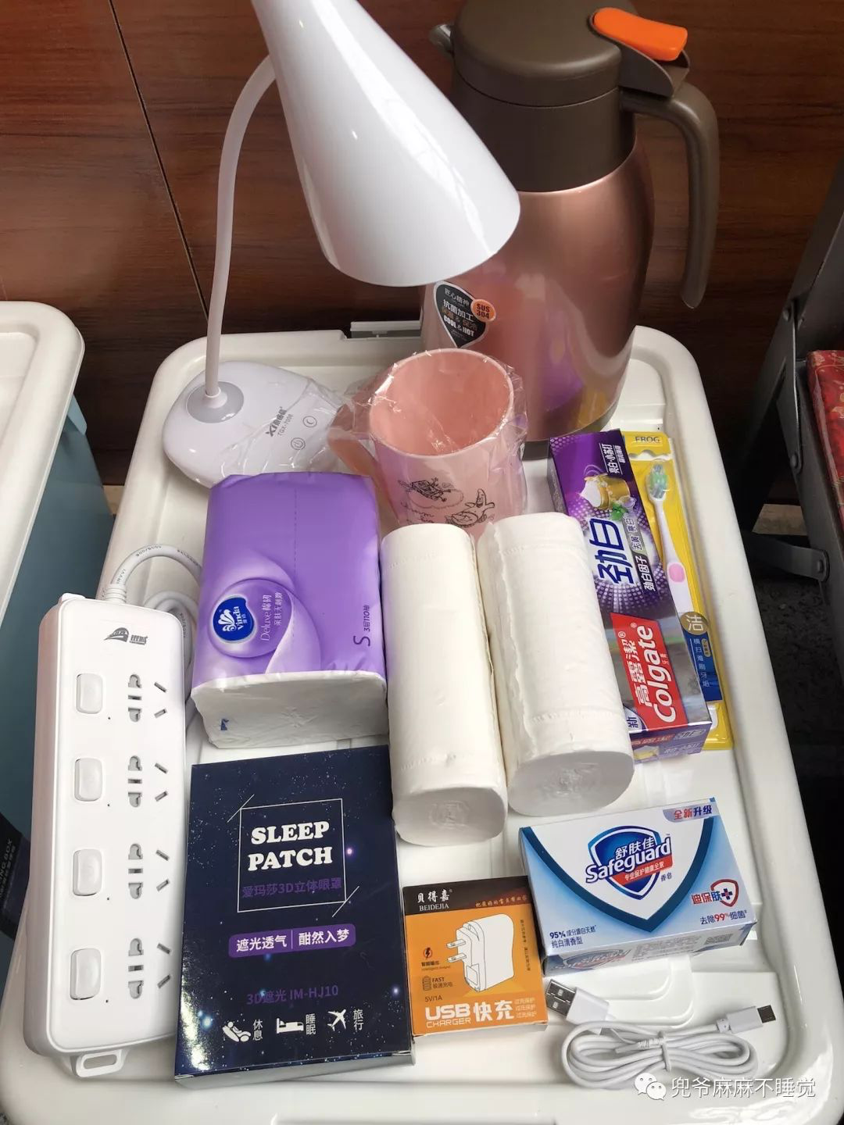

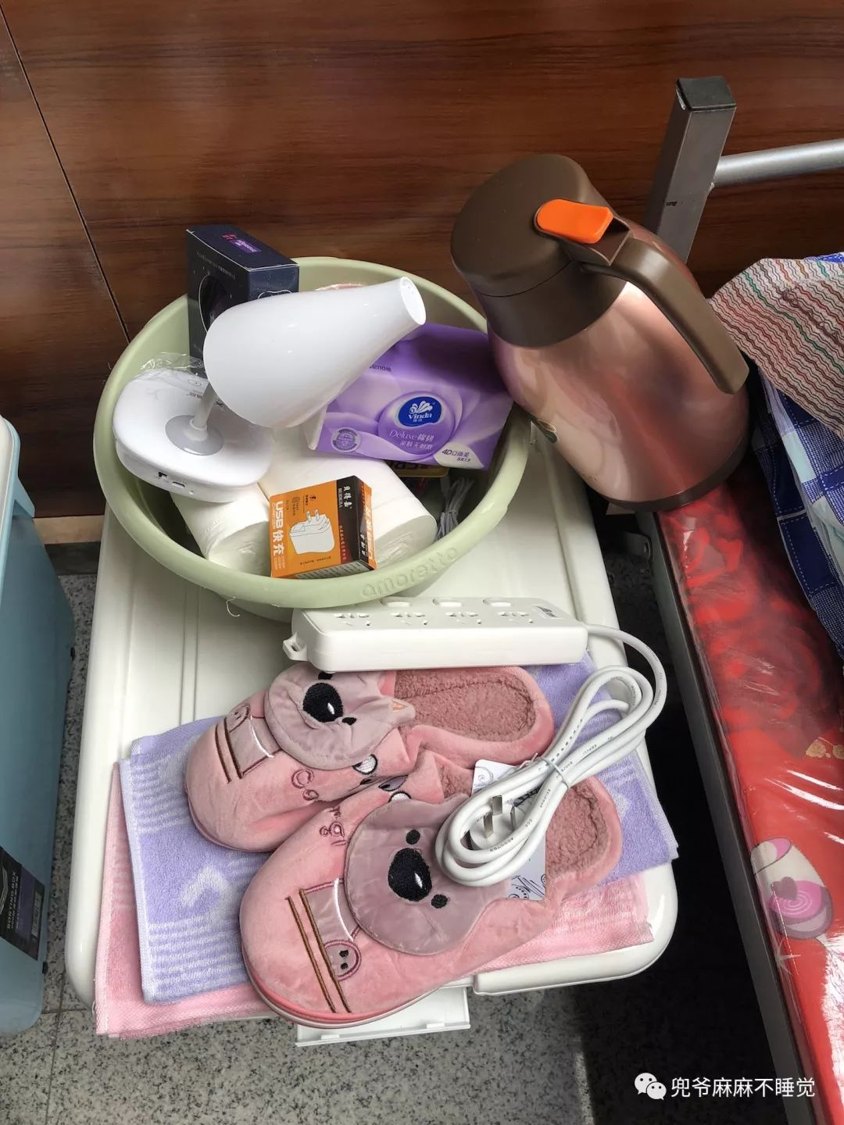

這是每個(gè)人發(fā)的物品。

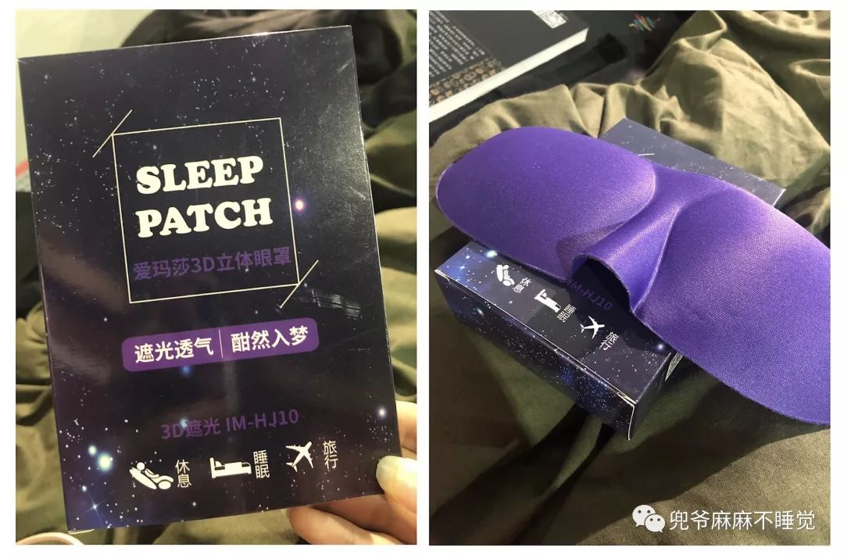

擺開來看,有牙刷牙膏水杯,卷紙,抽紙,香皂,接線板,保溫壺,充電器,眼罩耳塞,小臺(tái)燈,拖鞋,毛巾,盆子,一共13件。

每個(gè)人還發(fā)了3盒藥和2袋中藥,中藥我說過敏,沒有要,然后因?yàn)槲乙呀?jīng)沒有癥狀了,醫(yī)生說可以不吃藥了,所以那3盒藥我也沒吃。

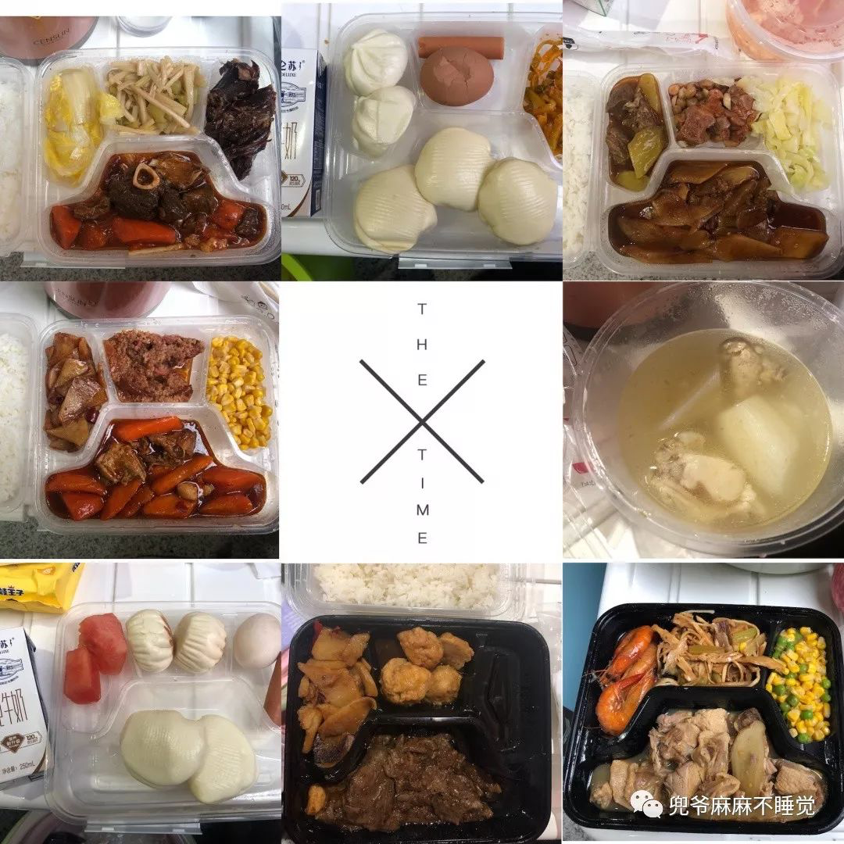

收拾完畢。我來的時(shí)候剛好是中午,護(hù)士隨后送來了中餐,蔥燒基圍蝦,臘肉筍子,萵苣燒雞,豌豆玉米,外加一個(gè)蘋果,伙食不錯(cuò)。

吃飽喝足以后我就開始了方艙的探索。

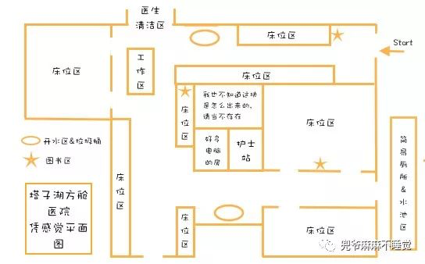

現(xiàn)在,有請(qǐng),憑感覺出爐的塔子湖方艙鎮(zhèn)樓平面圖!

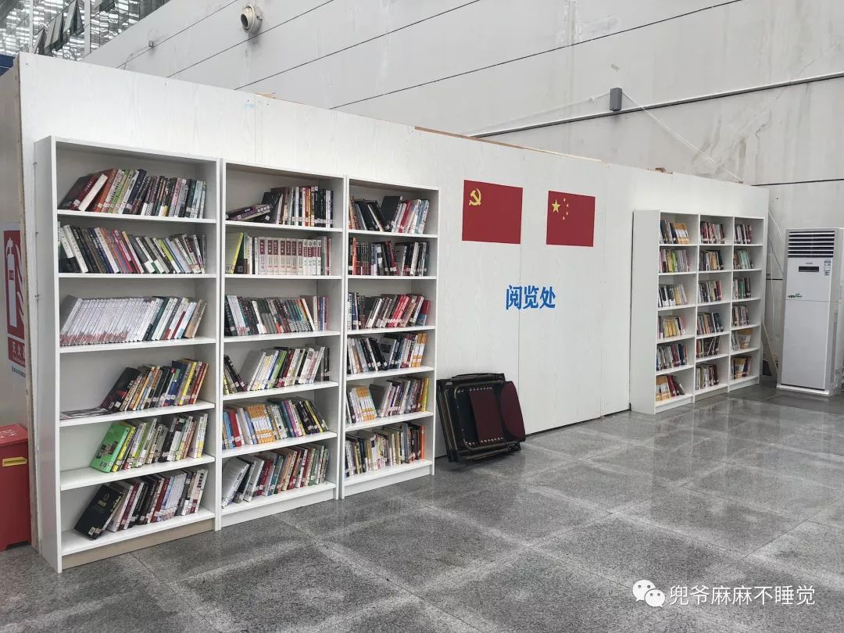

進(jìn)入艙內(nèi),首先看到的是圖書角,塔子湖方艙一共有3個(gè)圖書角,這個(gè)是最大的。(平面圖星標(biāo))

右邊是一排空調(diào),全部開的28度,場內(nèi)還有很多這樣的柜機(jī),13號(hào)當(dāng)天天氣也還好,所以里面并不冷,我晚上睡覺時(shí)沒開電熱毯,蓋的那床厚被子,感覺略熱。

往前走前方是一個(gè)臨時(shí)搭建的醫(yī)護(hù)工作站,左右兩邊是分隔斷的病床區(qū)。

再往前走,靠近護(hù)士工作站,右手邊是一排開水機(jī)和微波爐,還有分類垃圾桶。(平面圖橢圓標(biāo))

沿工作站的外圍一圈放了若干椅子,給醫(yī)護(hù)人員暫時(shí)休息。

護(hù)士站里要給病人發(fā)的藥品

工作站背面,床位區(qū)門口,一排輪椅,提供給行動(dòng)不便的人。

接著來到我所在的這個(gè)床位區(qū),這是一片很大的區(qū)域,有部分屋頂是玻璃,可以看到外面的天空,感覺視野很開闊。

我進(jìn)來的時(shí)候,塔子湖方艙才剛剛開艙,所以還有很多空床位。

從這片區(qū)域出來往右走是一個(gè)連廊,兩邊安排有床位,這片區(qū)域相對(duì)冷一點(diǎn)。

塔子湖方艙分為AB兩個(gè)區(qū),上面的區(qū)域全部是B區(qū),經(jīng)過這道門就是A區(qū)了。

進(jìn)去后左邊是護(hù)士站,右邊開水區(qū)。

在入住的第三天晚上,我發(fā)現(xiàn)了這個(gè),看側(cè)面標(biāo)簽寫的是光觸媒空氣凈化消毒機(jī),估計(jì)剛到,還沒有插上電源使用。

從A區(qū)出去就是簡易移動(dòng)廁所和洗臉池。

整個(gè)廁所的數(shù)量是足夠的,任何時(shí)候去都不需要排隊(duì)。

洗臉池出來的是熱水,但在洗漱高峰期會(huì)有點(diǎn)供應(yīng)不上,可以錯(cuò)峰去。

整個(gè)塔子湖方艙就全部溜達(dá)完了,唯一就是沒有洗澡的地方,對(duì)于核酸一直未轉(zhuǎn)陰,需要長期住在這里的人很不方便,希望后期可以完善。

方艙的餐食

方艙每天的伙食都不錯(cuò),三餐都是由武漢艷陽天酒店提供。

早餐一般是面點(diǎn)雞蛋牛奶,午晚餐是3葷1素,再外加一碗湯或者一個(gè)水果。如果沒吃飽,可以再找護(hù)士要一份。

在現(xiàn)在資源短缺的武漢,能有這些菜很不錯(cuò)了。偶爾還發(fā)個(gè)零食。

入住方艙的人們

按照患者手冊(cè)上寫的收治標(biāo)準(zhǔn)和我這幾天的觀察來看,目前我這個(gè)方艙收治的多數(shù)是和我一樣的,沒有什么癥狀了,但是核酸是陽性,因?yàn)檫€具有傳染性,所以都集中在了方艙里,等待病毒完全清除干凈,再解除隔離回家。

我這個(gè)區(qū)域之前有個(gè)大姐一直在高燒,就待了2天就被120轉(zhuǎn)去醫(yī)院治療了,還有個(gè)婆婆因?yàn)橐恢毙貝灒矝]2天就轉(zhuǎn)院了,所以方艙的醫(yī)療通道是很暢通的。

可能是留在這里的大部分是沒有癥狀活動(dòng)自如的人,所以大家自發(fā)的活動(dòng)也是各種各樣。

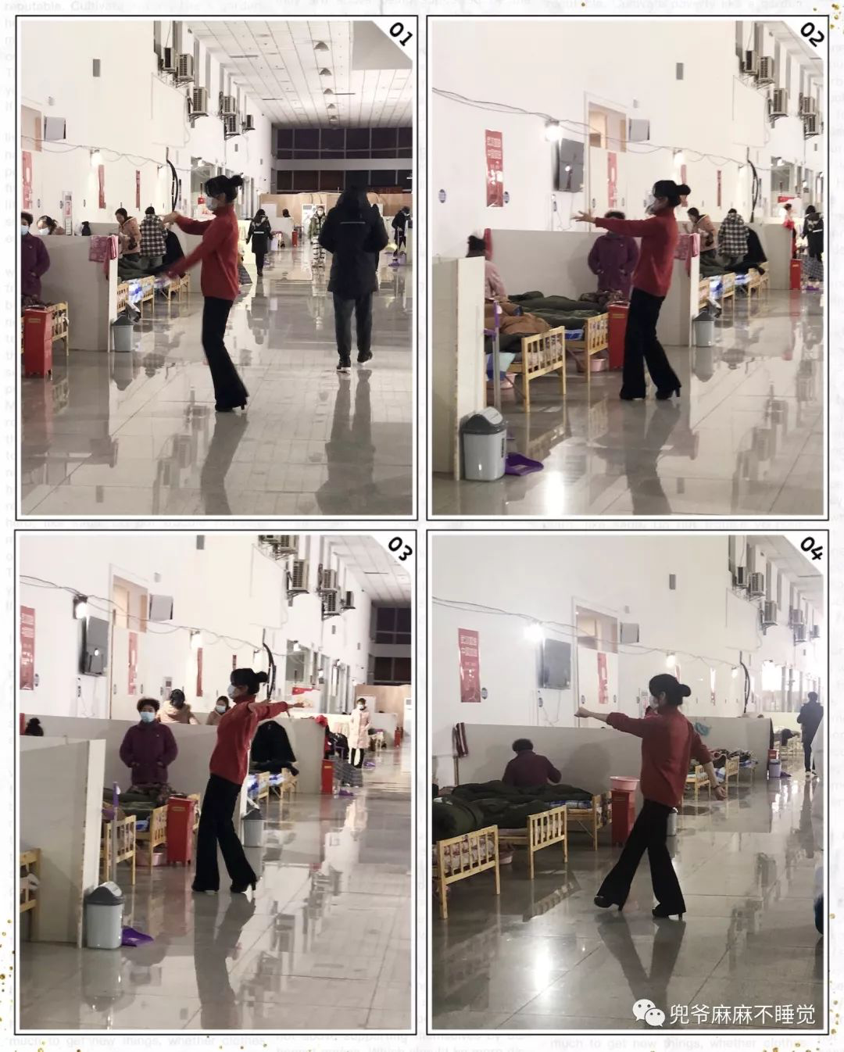

每天都會(huì)練舞的姐姐,動(dòng)作特別專業(yè)和優(yōu)美。

還有寫毛筆字的大叔、織毛衣的大姐、看書的人們……

每天大廳都會(huì)分時(shí)段響起廣播,播一些疫情知識(shí)宣傳和相聲小品等節(jié)目,然后我發(fā)現(xiàn),只要是放了音樂,叔叔阿姨大哥大姐們就開始跟著節(jié)奏搖起來了。

出太陽啦,大家跑到外面去曬太陽,活動(dòng)活動(dòng)。

方艙的生活

晚上,場館里的燈都是不關(guān)的,有發(fā)遮光眼罩,所以影響不大。

14號(hào)晚上天氣預(yù)報(bào)明天要降溫下雪,晚上就發(fā)了御寒棉襖。

還記得一開始發(fā)放的物品里有個(gè)小臺(tái)燈嗎?這里晚上是不關(guān)燈的,所以我一直很納悶發(fā)這個(gè)是干嘛,我也從來沒用過。

直到第二天晚上看到大姐們拎著到處走,我才發(fā)現(xiàn),原來是晚上去上廁所的時(shí)候用的,因?yàn)楹喴讕鶅?nèi)部無法裝燈,門一關(guān)就全黑了。

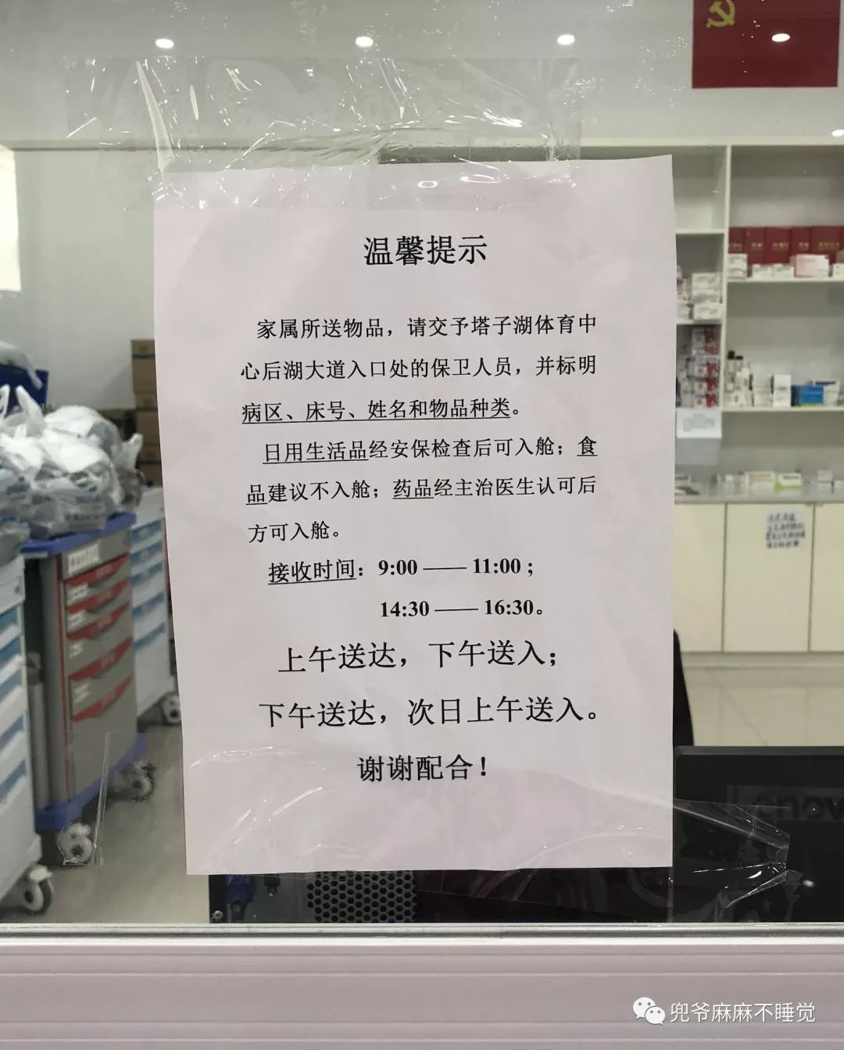

方艙是可以家人送東西進(jìn)來的,但從15號(hào)武漢開始封小區(qū),車輛也不能上路了,對(duì)于普通民眾來說,除非是住塔子湖旁邊,家人可以步行前往,其他區(qū)域的想送東西就不可能了。

我進(jìn)來的第三天中午,核酸檢測設(shè)備到了,以后方艙的患者可以直接在艙內(nèi)做檢測了。

第四天,到了制氧機(jī),是煤礦塵肺病防治基金會(huì)和沈陽愛爾泰公司捐贈(zèng)的,另外,CT機(jī)也在調(diào)試中了。

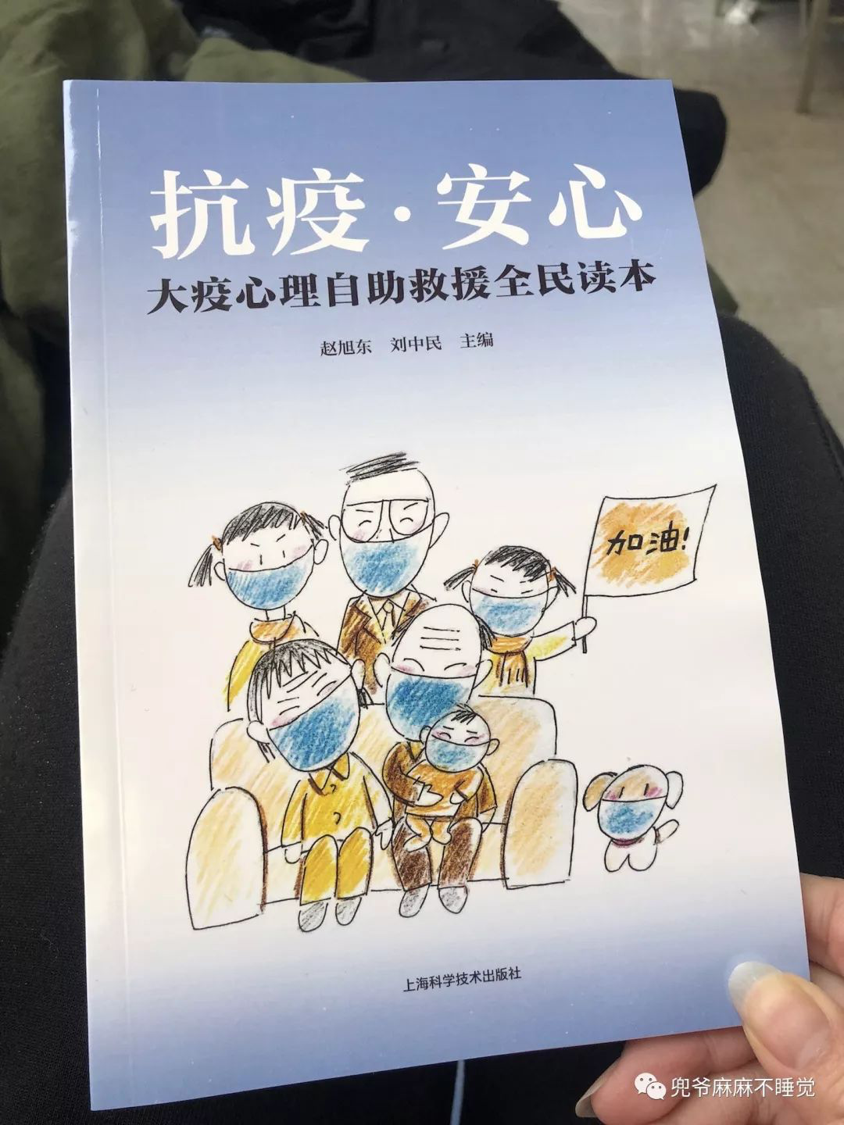

晚上發(fā)了抗疫心理自助手冊(cè),大贊。這個(gè)時(shí)候,對(duì)病人也好,對(duì)醫(yī)護(hù)人員也好,心理疏導(dǎo)都很有必要。

方艙的工作人員

塔子湖方艙里,天津來的醫(yī)護(hù)團(tuán)隊(duì)人數(shù)最多,其次是河北的團(tuán)隊(duì)。我所在的B區(qū),基本是由天津的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)的。

特別喜歡她們帶卷兒的普通話,很親切。從這幾天的相處和觀察看到,她們每一個(gè)人對(duì)患者都是主動(dòng)的去照顧,主動(dòng)的去為患者考慮要做些什么,真的很感謝她們!

交接班進(jìn)行時(shí)

幫助病人們

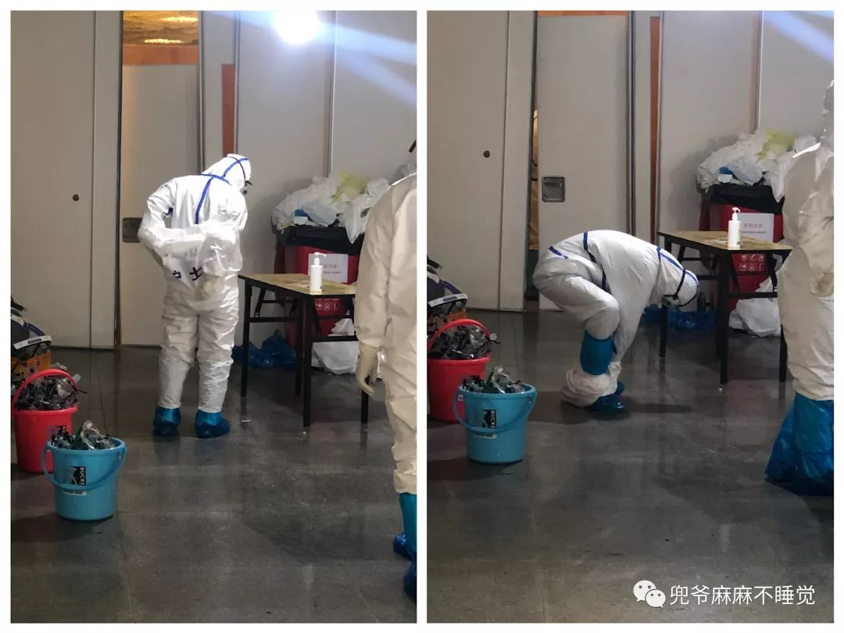

交完班的醫(yī)生護(hù)士們等待著出隔離區(qū),為了避免前面清潔區(qū)內(nèi)的人數(shù)過多,醫(yī)護(hù)們排隊(duì)在清潔區(qū)入口處,依次處理身上衣物。

每個(gè)醫(yī)護(hù)人員的著裝標(biāo)準(zhǔn)都是,身上一件醫(yī)用防護(hù)服,一層鞋套,一件一次性防護(hù)服,一層鞋套,依次疊加,醫(yī)用口罩2層,最后戴上護(hù)目鏡或面部防護(hù)帽。

然后在外層防護(hù)服的胸前或者背后都會(huì)用筆寫上,來自的地區(qū)和醫(yī)院名,是醫(yī)生還是護(hù)士,自己的姓名。

每次離開時(shí),護(hù)目鏡和防護(hù)帽放到旁邊桶里集中消毒,下次使用,最外層的防護(hù)服和鞋套脫下來丟棄。

最后這樣就可以進(jìn)入清潔區(qū)了。

從我的觀察發(fā)現(xiàn),他們每次脫下任何一個(gè)物品之前,都要用消毒液搓手2分鐘,即脫完護(hù)目鏡,口罩,外防護(hù)衣,外鞋套,一共要消毒手4次,最后進(jìn)入清潔區(qū)前還要消毒1次。

所以一個(gè)醫(yī)生全部處理完整個(gè)流程,至少需要10分鐘,整個(gè)交完班的醫(yī)護(hù)團(tuán)隊(duì)排隊(duì)做完至少需要1個(gè)小時(shí)才能全部走出隔離區(qū),之后跟護(hù)士聊天得知,她們?nèi)扛阃甑骄频陮?shí)際要2個(gè)小時(shí)。

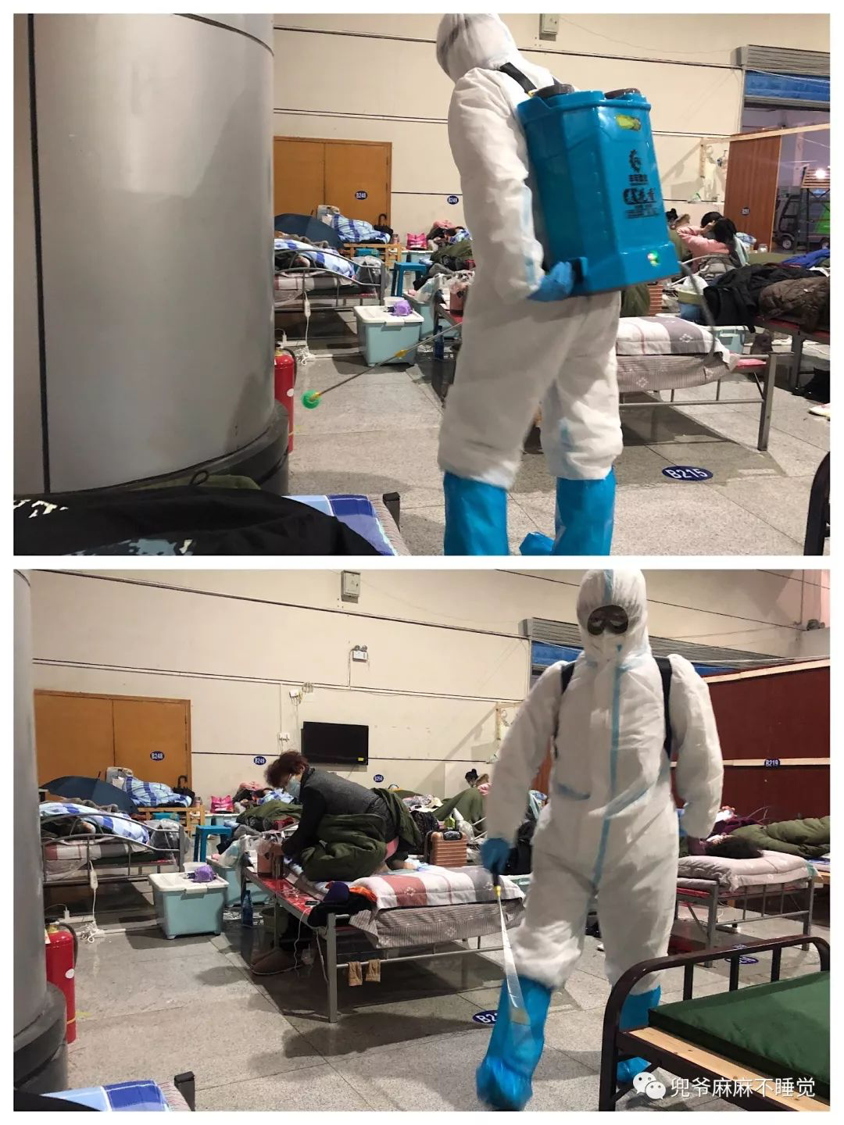

清潔人員在每天的三餐時(shí)間過后都會(huì)更換垃圾袋,清理地面積水,清掃地面污漬。

病區(qū)消毒。

15號(hào),武漢飄雪后的方艙外。

破冰之旅

17號(hào)的中午,在天津醫(yī)生團(tuán)隊(duì)的策劃下,在這個(gè)特殊的時(shí)期,在方艙這個(gè)特殊的環(huán)境下,一場生日會(huì)隆重舉行了,壽星們是全艙2月份生日的朋友。

一個(gè)超大尺寸的仟吉蛋糕,另外每個(gè)壽星都會(huì)再單獨(dú)發(fā)一個(gè)8寸蛋糕。

人是群居動(dòng)物,人除了基本的生活需求還有精神需求,特別是現(xiàn)在身處武漢疫區(qū)的人民和醫(yī)護(hù)工作者。

這次的疫情,這次的方艙模式,對(duì)醫(yī)生,對(duì)病人,對(duì)醫(yī)患之間,都是陌生的,未知的。

這次的生日趴就像一次情感的破冰之旅,拉近了彼此的距離,醫(yī)生不再是病友不舒服時(shí)才叫的人,病友也不再有讓醫(yī)生擔(dān)心自己有沒有照顧好他們的那種距離感。

人與人之間的間隔正在融化。

生日會(huì)之后,當(dāng)天晚上,開水區(qū)旁。

由于洗臉池在外面,有些人在開水區(qū)這里洗漱,導(dǎo)致地上有很多積水,護(hù)士多次勸阻,效果不明顯。

而這天晚上,一位熱心的大媽,主動(dòng)接過護(hù)士手里的廣播喇叭,拖了個(gè)凳子過來坐定,一連串氣勢恢弘的武漢話脫口而出。

“勒里滴開水是接到huo滴,不是洗口用滴,洗口到外面克洗,把個(gè)水潑到地哈到處是滴,黑死個(gè)人滴,再說一遍,這里不緊潑水,要洗到外頭克洗!”

(這里的開水是接著喝的,不是刷牙用的,刷牙去外面刷,把水潑在地上到處都是,嚇?biāo)廊说模僬f一遍,這里不準(zhǔn)潑水,要洗漱去外面)

比起護(hù)士的溫柔提示,大媽威力十足。

生日會(huì)的第二天,由艙內(nèi)的病人擔(dān)任的志愿者團(tuán)隊(duì)也組建起來了。

志愿者們幫助護(hù)士給各個(gè)區(qū)域發(fā)放餐食。

護(hù)士和上文提到過的每天練舞的姐姐教志愿者們跳舞,等音響到貨了,咱的廣場舞就要搞起來了,我這個(gè)區(qū)的婆婆們都躍躍欲試了。

艙內(nèi)有很多消毒洗手液,護(hù)士教志愿者團(tuán)隊(duì)七步洗手法,再由志愿者們傳播給身邊的人。

方艙就像是一個(gè)臨時(shí)組建起來的社區(qū),讓大家都參與到日常的工作中來,讓整個(gè)艙內(nèi)的氛圍活躍起來,對(duì)當(dāng)下這個(gè)時(shí)刻的心理調(diào)節(jié)有很大的意義。

一些閑聊

在護(hù)士坐著休息的時(shí)候,我跟她們聊了一會(huì)。

一個(gè)天津北辰醫(yī)院來的護(hù)士跟我介紹,她們每次進(jìn)來就不吃東西不喝水不上廁所了,雖然是6小時(shí)一班,但是前后穿脫衣服很費(fèi)時(shí),往往可能在交班點(diǎn)后2小時(shí)才能回到酒店,然后才能吃飯,再將里面穿的醫(yī)用防護(hù)服清洗消毒,下次班再穿。

天津一醫(yī)院一個(gè)醫(yī)生說,她們都是第一次做這種形式的救援,一切都是在慢慢摸索,一邊做一邊完善這里的一切。還讓我收集周圍人的意見,對(duì)于各個(gè)流程環(huán)節(jié)有哪些地方需要改進(jìn)的,詢問我們喜歡什么樣的娛樂活動(dòng),她希望能夠把這里變得越來越好。

對(duì)了,她就是那個(gè)策劃生日會(huì)的人。

不過醫(yī)護(hù)們普遍都有的反應(yīng)是,這里年紀(jì)大的人說話聽得不是太懂。(笑)

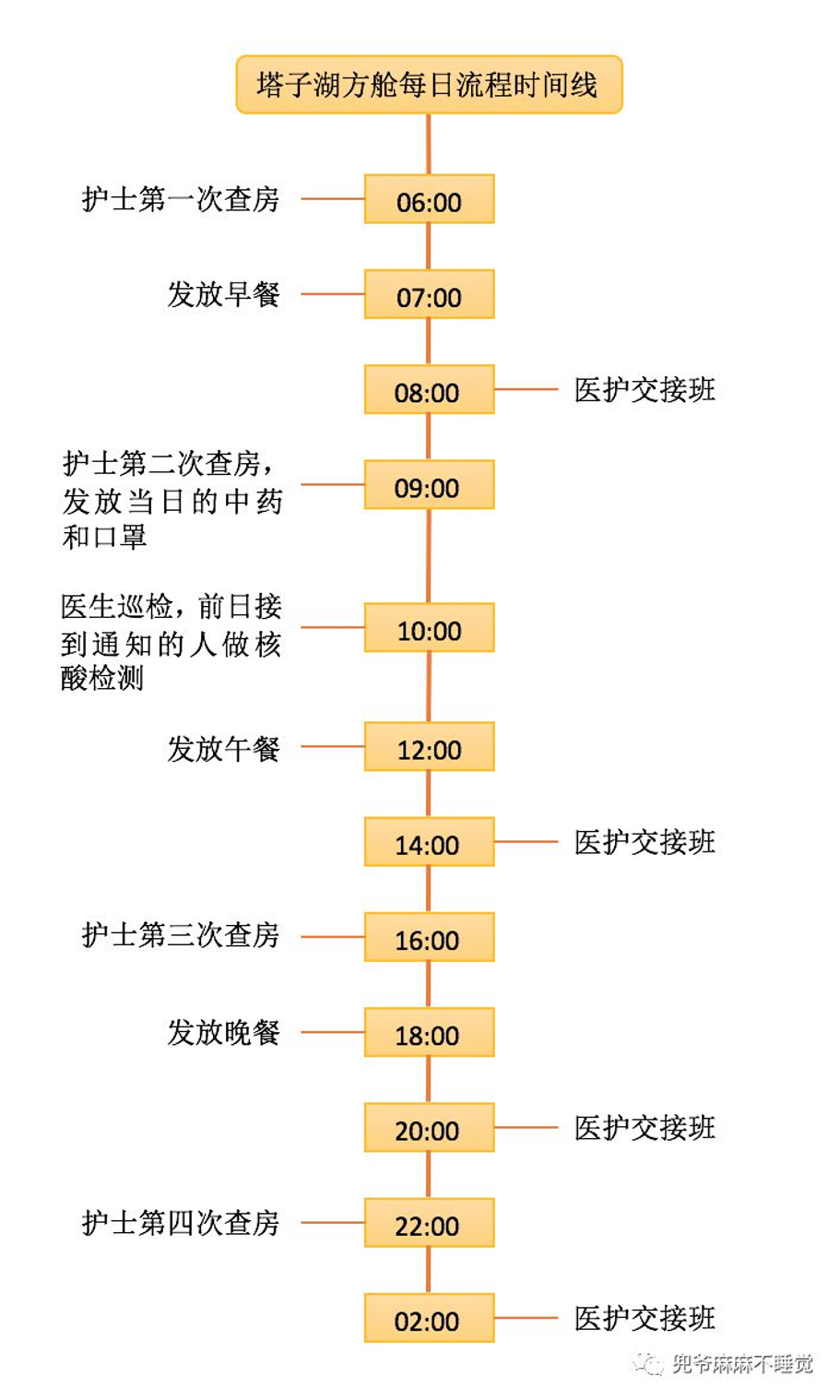

這里的醫(yī)護(hù)人員每個(gè)團(tuán)隊(duì)是隔一天排一次班。每天4班倒,6小時(shí)一班,交接時(shí)間依次是8點(diǎn),14點(diǎn),20點(diǎn),2點(diǎn)。

交接班時(shí)醫(yī)生們是非常忙碌的,如果有事要找醫(yī)生護(hù)士的,盡量避開交接班的時(shí)間。

每天護(hù)士查房的時(shí)間依次是6點(diǎn),9點(diǎn),16點(diǎn),22點(diǎn)。(大致時(shí)間)

10點(diǎn)左右會(huì)有醫(yī)生過來巡視,詢問病人情況。

上面的是每天的例行巡檢,如果有癥狀嚴(yán)重的病人,比如高燒不退,醫(yī)生和護(hù)士就會(huì)很頻繁的單獨(dú)過來詢問身體狀況,一直不見好轉(zhuǎn)的話,就會(huì)安排120轉(zhuǎn)送醫(yī)院。

每日三餐的送餐時(shí)間分別是7點(diǎn),12點(diǎn),18點(diǎn)。(大致時(shí)間)

下面是每日的流程圖,更加直觀。

一些碎碎念

一個(gè)方艙醫(yī)院的建成并不是搞幾個(gè)隔斷,擺幾張床就成了的,讓它運(yùn)轉(zhuǎn)起來也不是收一些病人,派幾個(gè)醫(yī)生過來就完事了的。

在這么短短的時(shí)間內(nèi),讓容納1000人的醫(yī)院,從建成到每天有條不紊的運(yùn)轉(zhuǎn)下去,并且還在不斷的慢慢完善,需要的是多方的人力物力的協(xié)調(diào)支持。

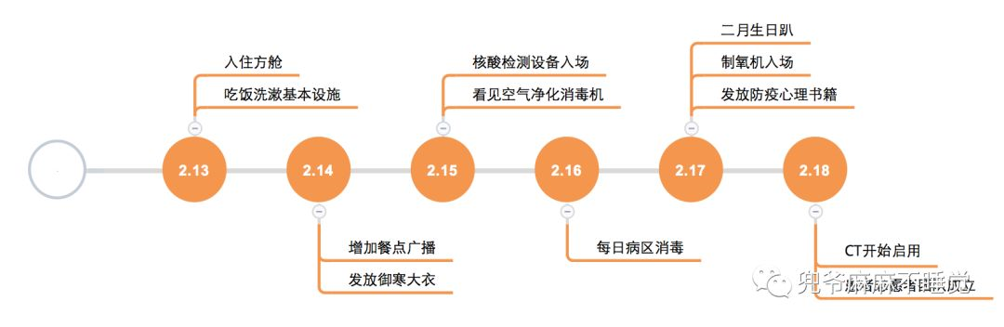

從一開始沒有廣播,到餐點(diǎn)廣播,到平常時(shí)段也偶爾放點(diǎn)歌。

從只有基本生活保障設(shè)施,到有空氣消毒凈化器,到開始發(fā)放針對(duì)疫情的心理輔導(dǎo)書籍。

從只是正常的餐點(diǎn)到開始增加發(fā)放零食。

從只有隔離居住功能到開始可以核酸檢測再到可以做CT。

從一開始每天只有吃飯睡覺到各種活動(dòng)越來越豐富。

這一切都在慢慢的越來越好。

從我進(jìn)來至發(fā)文的前一天,方艙變化軸線:

在這里住了的幾天時(shí)間里,我也看到了一些不太好的現(xiàn)象,我想說的是,既然我們來到了這里,每天生活在一起,生活環(huán)境也是需要我們大家一起來維護(hù)的。

我們共同的敵人是病毒,我們隔離在這里只是為了讓這次的疫情更快的被消滅,讓我們的社會(huì)盡早的恢復(fù)正常的生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)。

方艙的生活條件可能沒有在家里方便,但在當(dāng)下我們只有和醫(yī)護(hù)人員和工作人員相互配合,才能更快的打贏這場戰(zhàn)役!

不是每個(gè)人都要成為英雄,但我們每個(gè)人都是抗疫的一份子。

截至發(fā)文的時(shí)候,才知道塔子湖方艙二樓的病區(qū)開放了,從進(jìn)來到現(xiàn)在一直負(fù)責(zé)我們區(qū)域的天津的醫(yī)護(hù)們都調(diào)到二樓去了,大家都非常非常的舍不得。

大家都爭相邀請(qǐng)護(hù)士們疫情過后到武漢來玩。

一個(gè)婆婆說,不要你們錢,全部費(fèi)用我們包了!

我的眼睛也濕潤了。

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP