每日經濟新聞 2018-10-17 14:07:51

近年來,隨著經濟社會的快速發展,戶籍人口不斷增加、早期來深圳特區創業的“拓荒牛”成批退休、隨遷老人持續增多,人口老齡化問題也日益突出。深圳市官方甚至預計,將在2023年進入老齡化社會。換言之,“距離老齡化社會只有五年的時間了”,因此必須未雨綢繆,前瞻性地解決養老難題。

每經編輯|趙云

作為一座移民城市,深圳總是給人留下“年輕”的印象。有數據顯示,截至2017年底,深圳全市戶籍老年人共28.87萬人,僅占戶籍總人口的6.6%。

今年上半年,QQ大數據發布的《2018全國城市年輕指數》中,深圳也以87分的“年輕指數”,首次遜位于貴陽排在第二,但仍連續三年蟬聯“最年輕的一線城市”。

圖片來源:騰訊科技

然而,這并不代表深圳就沒有老齡化社會的隱憂。近年來,隨著經濟社會的快速發展,戶籍人口不斷增加、早期來深圳特區創業的“拓荒牛”成批退休、隨遷老人持續增多,人口老齡化問題也日益突出。

深圳市官方甚至預計,將在2023年進入老齡化社會。換言之,“距離老齡化社會只有五年的時間了”,因此必須未雨綢繆,前瞻性地解決養老難題。

日前,由深圳市民政局起草的《深圳經濟特區養老服務條例(送審稿)》(以下簡稱《條例》)公布并征求社會各界意見。征求意見截至11月15日。

圖片來源:截自深圳政府法制信息網

根據關于《條例》的說明,截至2017年底,深圳全市戶籍老年人為28.87萬人,占戶籍總人口的6.6%;如果按照常住人口統計,則大約有90萬老年人,再加上內地來深投靠子女和“候鳥”型老年人,實際上有超過120萬老年人。

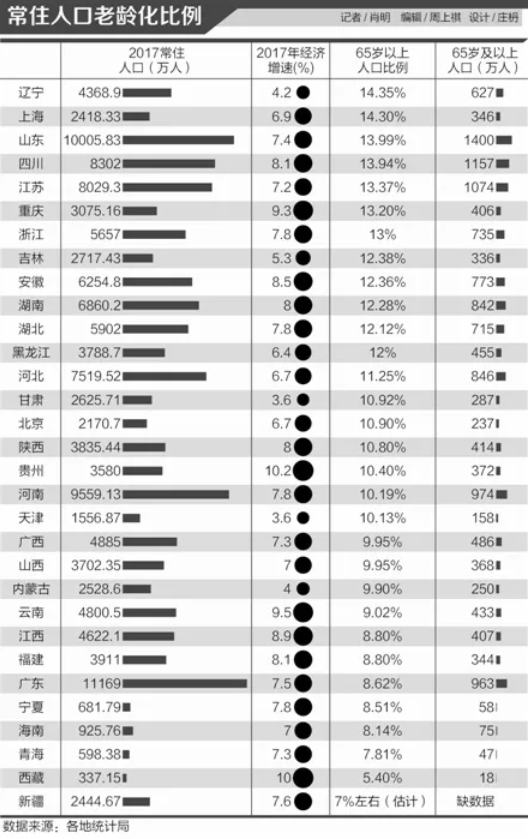

每經小編(微信號:nbdnews)注意到,有媒體梳理各地2017年統計公報發現,不少地區65歲及以上人口比例在10%之上。按常住人口計算(90萬/1252.83萬),深圳老年人的占比約為7.18%,同樣比大多數地區“年輕”。

圖片來源:21世紀經濟報道制圖

然而深圳市民政局負責人在接受媒體采訪時表示,預計深圳將在2023年進入老齡化社會。

雖然目前深圳老齡人口占常住人口的比例相對較小,但深圳的人口規模大,且仍呈增長態勢,與深圳狹小地域相比人口密度非常大,因此必須未雨綢繆,提前規劃布局養老事業,否則將在資源承載、產業發展等方面陷入完全被動。

另一方面,目前深圳養老制度建設滯后,國家也尚未出臺專門的法律或行政法規,養老服務與現行社保等制度也銜接不順,亟須通過立法解決現存問題。“要真正實現‘老有所養、老有所依、老有所樂、老有所安’,必須建立與特區經濟社會發展水平相適應的養老服務保障體系,即‘1336’工程。”

據該負責人解釋,“‘1336’工程”即建立全市統一的智慧化養老服務管理平臺,建立全市域養老服務網絡(1張網),凝聚政府、市場、社會公益力量(3股力量),提供政府基本保障、居家社區聯動、機構養老服務(3種服務方式),構建市、區、街道、社區、小區、家庭養老服務體系(6個層級)。

養老規劃不足,養老用地難以落實,以及隨之帶來的養老服務設施建設不足尤其是社區養老服務設施不足等問題,是深圳養老服務工作面對的主要問題。

每經小編(微信號:nbdnews)注意到,《條例》就養老基本保障作了一些硬性規定。例如:社區養老服務用房按照每二萬人不少于750平方米建筑面積配置建設;新建養老機構,護理型床位應占總床位的80%以上。

據深圳本地媒體報道,昨日(10月16日)上午,深圳市寶安區養老院工程正式開工建設,該項目為深圳市單體規模最大、設計標準最高、功能最完善的區級公辦養老機構,2022年建成投入使用后,將為寶安市民提供1000張高品質養老床位。

資料圖(圖文無關,來源:視覺中國)

在養老體系建設方面,《條例》還規定對養老機構予以各方面的優惠。

公益性、非營利性養老服務設施建設項目,按照規定減免城市基礎設施配套費、征地管理費、水土保持補償費、排污費、監測服務費、易地建設費等;養老機構使用水、電、燃氣等,按照居民生活類價格標準收費;

對非營利性養老機構建設免征行政事業性收費,對經營性養老機構建設減半征收行政事業性收費;

鼓勵商業銀行加大對養老服務業的信貸支持,創新抵押擔保方式,開發適應養老服務業發展需求的金融產品和擔保方式。

而在法律責任上,如果新建住宅區未按照有關規定配建養老服務設施,由區住房建設部門責令建設單位限期修建;逾期不修建的,處應建面積市場評估價的罰款,并按照公共信用信息管理有關規定,記入個人信用檔案。

深圳市民政局表示,在調研過程中,從各地碰到的問題來看,建立長期護理保險制度是立法要解決的重點之一。為了提供持續穩定的護理保障,《條例》規定,建立長期護理保險制度,為參保的失能人員提供基本生活照料和與基本生活密切相關的醫療護理所需費用;鼓勵商業保險機構參與提供長期護理保險相關的產品和服務。具體辦法由市政府另行制定。

與此同時,針對養老人才短缺的普遍問題,《條例》擬規定,通過購買服務方式設立社區養老專員,負責提供養老政策咨詢、辦事指南、服務推薦,并為有需要的老年人形成養老服務清單,養老專員與常住老年人的配備比例不低于1∶500。

圖片來源:截自《深圳經濟特區養老服務條例(送審稿)》

深圳市政府也將支持特區內高等學校、職業學校和技工學校開設養老及其老年醫學、中醫藥健康養老、康復、護理、社會工作等相關專業或培訓項目;鼓勵衛生專業技術人才轉崗養老行業,鼓勵家政服務人員、醫院護工和深圳城鎮就業困難人員從事養老服務,并將提供靈活就業補貼。

深圳市民政局還透露,擬將養老護理員的工資待遇標準參照醫療機構同類崗位人員確定,其住房需求納入深圳公共租賃住房保障范圍。

資料圖(來源:視覺中國)

值得注意的是,《條例》提出,建立養老志愿服務“時間銀行”,志愿者或者其直系親屬進入老齡后根據其養老志愿服務時間儲蓄、志愿服務積分等,優先、優惠享受養老服務。有觀點稱,這一機制有望能夠很好地鼓勵志愿者,尤其是年輕人參與養老服務。

每經小編(微信號:nbdnews)梳理發現,此前已有部分城市推出類似的“時間銀行”服務。據媒體報道:

2005年,南京就已開始嘗試時間銀行養老服務模式,截至2017年12月,全市已經招募了5069名時間銀行志愿者,其中老年人志愿者3310名,大大緩解了專業養老護理員隊伍不足的矛盾。志愿者“存儲”的志愿服務時間,既可以兌換服務,也能兌換物品和現金。

今年1月27日,南昌市東湖區火神廟社區一居民來到社區服務大廳,將一份“時間銀行”存折遞給社區主任,在存折上記錄下存入“一個小時”;

7月28日,一家“時間銀行”在成都高新區肖家河街道興蓉社區正式“開業”……

有觀點稱,傳統的養老志愿服務,倡導的是純公益性,一般都是無償付出。而“時間銀行”在堅持養老志愿服務公益性不變的大前提下,巧妙地引入獎勵機制,讓付出者獲得實實在在的回報。

如此一來,養老志愿服務不僅幫了別人,還幫了自己,可謂益處多多。在可見的預期下,這種充滿激勵性質的“時間銀行”,只要引領得當,就能發揮“蝴蝶效應”,吸引更多人參與其中,最終形成良性循環。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP