每日經(jīng)濟新聞 2018-06-08 17:22:16

成立20年的慈文傳媒無疑是電視劇公司中的一員老將,然而從近年來的爆款作品來看,這位老將也很“新潮”。日前,每日經(jīng)濟新聞獨家對話慈文傳媒董事長馬中駿,一個多小時訪談,他暢談對IP改編、互聯(lián)網(wǎng)影視、人工智能滲入影視行業(yè)的獨到見解。

每經(jīng)記者|白蕓 每經(jīng)編輯|杜蔚

作為一家成立20年、第一批被授予電視劇制作經(jīng)營許可證的民營影視公司,慈文傳媒無疑是電視劇公司中的一員老將,早年出品的《青盲》《小魚兒與花無缺》《神雕俠侶》等承包了不少90后的童年記憶。

然而作為老牌電視劇公司,慈文傳媒又很“新潮”,早在網(wǎng)劇還處于蒙昧期的2014年就試水網(wǎng)生內容,推出高質量網(wǎng)劇《暗黑者》,打造出的爆款《花千骨》《楚喬傳》無一不是年輕化的劇目。

慈文傳媒具備豐厚產(chǎn)業(yè)積淀,同時又先鋒時尚,與時俱進。這樣鮮明的風格,無疑與公司掌舵者馬中駿密切相關。日前,馬中駿已受邀參加6月18日由上海電影集團、每日經(jīng)濟新聞、上海國際電影節(jié)組委會主辦的第二屆中國影視領袖峰會(點擊“峰會報名”)。

峰會前夕,每日經(jīng)濟新聞記者在北京獨家對話慈文傳媒董事長馬中駿,一個多小時訪談,他暢談對IP改編、互聯(lián)網(wǎng)影視、人工智能滲入影視行業(yè)的獨到見解。

▲慈文傳媒董事長馬中駿(本人供圖)

▲慈文傳媒董事長馬中駿(本人供圖)

“中國做大IP作品才剛剛開始”

十年前,“IP”一詞對大多數(shù)人而言還是陌生的詞匯。彼時,網(wǎng)絡文學才剛剛興起。而從那時起,慈文傳媒就已經(jīng)有意識地囤積了《青盲》《國家寶藏》等一批優(yōu)質IP,并逐步成功影視化。

“最早的作家是冥想的、單獨思考的,創(chuàng)作出的是自己構筑世界的、獨立的、體驗式的作品,網(wǎng)絡作品非常不一樣,是人民群眾一起創(chuàng)造一個人物形象,創(chuàng)造一個發(fā)展、互動的故事,互聯(lián)網(wǎng)時代的作品有比較廣泛的受眾基礎,有讀者反饋,很難說有多大的藝術價值,但是有很大的通俗價值。”馬中駿說道。

近年來,網(wǎng)文經(jīng)過多年發(fā)展積累了大量受眾,身價今非昔比,成為各大影視公司爭相哄搶的大IP。但是真正成為爆款的IP改編作品往往是鳳毛麟角,大部分淪為粗制濫造的炮灰。

相比之下,慈文傳媒出品的《花千骨》《老九門》《楚喬傳》《暗黑者》等熱門IP改編作品,都成為了當年的爆款作品。不過談及爆款,馬中駿卻顯得頗為謙遜:“爆款作品不見得就是偉大作品,這是兩個概念,只不過受到了當時一些觀眾的喜歡而已”。

▲《楚喬傳》的播放量情況(骨朵數(shù)據(jù)/圖)

▲《楚喬傳》的播放量情況(骨朵數(shù)據(jù)/圖)

在馬中駿看來,中國的IP開發(fā)才剛剛起步,路還很長,還有許多需要改進提升的地方。“首先是世界觀的形成和架構,好的架構背后需要有嚴密的科學哲學力量支撐,這個人是怎么出生、死亡的,這個世界有什么樣的氣味,人們的語言文字什么樣,車馬行、道路什么樣,人們靠什么生活,如果要打斗需要冷兵器還是熱兵器,如果沒有這些架構,美術連畫都畫不出來。相對而言,中國傳統(tǒng)文化表達里架構世界觀的能力稍顯薄弱,我們的幾何是從明朝時期利瑪竇傳入開始的,所以空間架構能力的基礎并不那么強,架設IP世界觀方面有一定難度;其次,過去我們很多IP是靠文字留存,文字表達誕生了很多好的作品,但文字表達比較模糊,IP更需要標識化、圖像化,很多好萊塢續(xù)集就是在圖像的固化以后產(chǎn)生了作品的延伸,整個構成一個物態(tài)的鏈,相互之間收益,形成品牌價值。”

To C 模式還處于萌芽期 風險機會并存

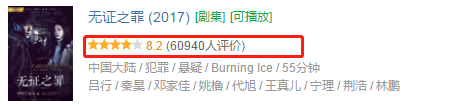

去年暑期《白夜追兇》《河神》《無證之罪》等精品網(wǎng)劇受到觀眾熱捧,加之韓三平、馮小剛、陳可辛、張藝謀等電影大咖也相繼投身網(wǎng)劇行業(yè),網(wǎng)劇的地位得到極大提升,被更多地與電視劇相提并論,網(wǎng)劇行業(yè)似乎迎來了最好的時代。

▲三部網(wǎng)劇均收獲良好口碑(豆瓣/圖)

▲三部網(wǎng)劇均收獲良好口碑(豆瓣/圖)

與網(wǎng)劇行業(yè)蓬勃興起相呼應的,是視頻網(wǎng)站會員付費業(yè)務的飛速發(fā)展。今年3月,騰訊視頻宣布,截至2月28日,其付費會員數(shù)已達6259萬。此后不久,愛奇藝也透露,截至2018年3月31日,愛奇藝訂閱用戶數(shù)量達6130萬。

然而,即使如此,以騰訊、愛奇藝、優(yōu)酷為首的視頻網(wǎng)站卻仍然未能實現(xiàn)盈利、擺脫憂慮。一方面,網(wǎng)劇必須走精品化路線以滿足觀眾的挑剔口味,這意味著進一步加大投入,增加成本;另一方面,與網(wǎng)大多通過分賬方式獲取收益不同,網(wǎng)劇很少走分賬模式,通常由平臺方委托制作公司承制或直接從制作公司買劇,成本完全由平臺方來承擔。

對此,馬中駿表示,唯一的解決方法就是to C模式,讓制作方和平臺一起承擔成本,通過會員付費的方式按比例分賬,令觀眾為內容買單。“這時一種合乎雙方利益的模式就會出現(xiàn),平臺也可以講我和你一起保到多少,然后剩下的我們來分,to C 平臺也有風險,但是風險非常小,to C方向一定會是最公平的。”

不過,在各種行業(yè)論壇上,平臺方曾不止一次呼吁網(wǎng)劇制作公司與平臺方共同承擔成本,通過to C 模式共享收益,但是響應者寥寥無幾。

馬中駿認為,出現(xiàn)這種情況主要是因為目前會員付費的平臺還不夠完善和穩(wěn)定,而網(wǎng)劇比網(wǎng)大的成本高得多,相應也有更大的風險。“目前來看會員數(shù)已經(jīng)到了一定數(shù)量但是還不穩(wěn)定,不穩(wěn)定的時候主要還是以拉動會員為主,拉動會員等于是在幫助平臺建平臺,平臺使用我們的內容建立平臺,多承擔一些也是正常的,美國視頻網(wǎng)站Netflix根本不走to C,是買斷性的,因為鋪到198個國家和地區(qū)的網(wǎng)絡足夠了,中國的網(wǎng)絡市場在完善之后,會對全世界有一個貢獻,出現(xiàn)一個to C 的穩(wěn)定的市場,在這一塊如果非常強大,會給中國文化一個彎道超車的機會。”

那么,會員數(shù)達到什么程度,付費平臺才能達到穩(wěn)定完善狀態(tài)呢?對此,馬中駿為每日經(jīng)濟新聞記者算了一筆賬,以網(wǎng)大為例,票房若要達到10億元,分賬票房應在約3億元,如果按S級網(wǎng)大2.5元/次來算,須有1.2億人觀看,“只要單一網(wǎng)站常保持的固定會員數(shù)在6000~8000萬,因某部劇突然上來的非固定的會員數(shù)在4000萬也是很正常,票房就是10億了,如果是優(yōu)秀的網(wǎng)絡劇,黏度會更高,換成迷你劇集,就是30多億元(票房)了,我相信在5~10年內,肯定可以看到。”

人工智能是輔助工具 創(chuàng)作核心仍是人

近年來,AI即人工智能成為熱門詞匯,并從最初的計算機視覺技術逐漸滲入語音處理、安防、金融、營銷、駕駛、醫(yī)療、教育等領域。與此同時,AI也開始在影視娛樂行業(yè)嶄露頭角。

在不久前的愛奇藝世界大會上,愛奇藝創(chuàng)始人龔宇明確提到,2018年愛奇藝將繼續(xù)重點發(fā)力AI技術在娛樂生態(tài)體系中的落地和應用,“AI是又一個巨變,內容創(chuàng)作者和內容分發(fā)平臺根據(jù)每個用戶的需求,為他創(chuàng)作和分發(fā)內容。”具體來說,AI可以幫助創(chuàng)作者選擇演員,或者為粉絲節(jié)選某明星的cut合集。同時,AI具有更多貨幣化、情景化的可能性,“一部電視劇60集,出現(xiàn)親吻鏡頭時旁邊鉆戒廣告出來,效果是隨便打廣告的4~5倍。”

▲在2018愛奇藝世界·大會上,愛奇藝創(chuàng)始人、CEO龔宇圍繞科技創(chuàng)新發(fā)表演講(主辦方供圖)

▲在2018愛奇藝世界·大會上,愛奇藝創(chuàng)始人、CEO龔宇圍繞科技創(chuàng)新發(fā)表演講(主辦方供圖)

值得注意的是,除了影視娛樂行業(yè)外圍功能的應用,AI也已經(jīng)被應用于影視創(chuàng)作本身。據(jù)了解,熱門美劇《權力的游戲》后半部分劇本就曾使用人工智能技術,輔助編劇進行創(chuàng)作,而前幾年爆紅的《紙牌屋》更是Netflix利用大數(shù)據(jù)面向用戶定制獲得巨大成功的經(jīng)典案例。在AI技術高度成熟的未來,人工智能是否將取代一部分創(chuàng)作者?

代表作為《功夫瑜伽》《神話》的香港導演唐季禮曾對媒體表示,也許未來會出現(xiàn)機器人導演。“現(xiàn)在有很好的科技手段支撐我們擴大想象力,可是核心最終是誰負責創(chuàng)作人物的感情、想象,這些東西空間非常大,人工智能大數(shù)據(jù)可能把現(xiàn)在全球所有動作片、文藝片、愛情片列了數(shù)據(jù),把感情線、故事都理成數(shù)據(jù),再把票房的數(shù)據(jù)比一下,可能就會創(chuàng)作出來劇本,不過我覺得十年內應該不會出現(xiàn),我們還有十年時間去做導演,未來真的有可能有機器人導演。”

談及AI技術,馬中駿認為,AI永遠只能是輔助性工具,創(chuàng)作的核心永遠是人。“這只是編劇利用人工智能進行創(chuàng)作的工具,用這種軟件來編寫劇本,提供更好的服務,還是人在做事情,不是機器,機器代替了大量屬于一般的智慧勞動,人工智能解決的都是產(chǎn)品性問題,不是藝術性問題,比如受眾的反應、對產(chǎn)品本身的好惡度和欲望可以分析,可以給出多種方案的感受,然后研究感受,但完全依賴人工智能一定是失敗的,只是工具不同而已。”

既然AI存在如此多的可能性,對于傳統(tǒng)影視公司來說,AI是否會成為下一個搶灘的風口?“還是要看公司本身的技術屬性。要看公司有沒有這個基因。”馬中駿說。

如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。

未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP