廣州日報 2018-03-25 18:11:25

文化類節目走過了繁榮熱鬧的2017年,在今年依然沒有退熱的跡象,《信·中國》首發,收到的反饋聲似乎變小了。那么,這類節目不再擁有題材紅利,怎樣才能突圍?

《如果國寶會說話》海報

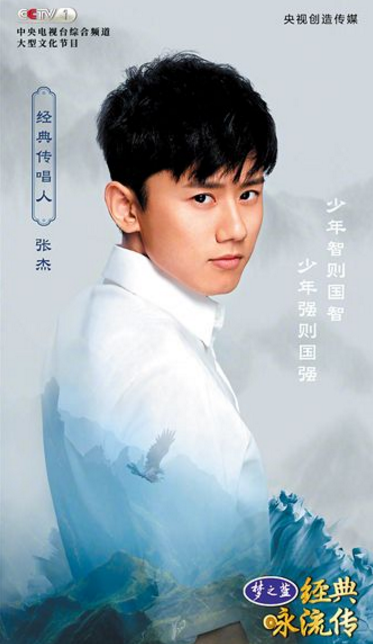

經典傳唱人:張杰 《經典詠流傳》海報

主持人:撒貝寧 《經典詠流傳》海報

文化類節目走過了繁榮熱鬧的2017年,在今年依然沒有退熱的跡象,《信·中國》首發,收到的反饋聲似乎變小了。那么,這類節目不再擁有題材紅利,怎樣才能突圍?

留住年輕人是最大考驗,95后渴望漲知識、開眼界,節目要滿足這種剛需,邀請嘉賓、選題和表現形式上都必須年輕化。

選題要更具正能量

無論是從數量上,還是質量上,文化綜藝去年都繁榮了一整年,其中以央視為代表,一系列節目無論是話題還是收視,都非常火爆。到了2018年,文化綜藝依然數量不減,目前為止亮相的節目都各具特色,并且在廣度和深度上都有了新的收獲。

《經典詠流傳》將中國古詩詞和音樂相結合,用唱的方式來傳播中國傳統文化,所選的每首詩詞都有強烈的現實觀照:《墨梅》里“只留清氣滿乾坤”的中國風骨,《明日歌》里的惜時如金,《滾滾長江東逝水》中的歷史激情,《梁祝》和《長沙銅官窯瓷器題詩》相互輝映的愛情頌歌……張杰、鳳凰傳奇等歌手先后登臺,他們用最適合自己的方式向觀眾詮釋詩詞所包含的精神,再由專業的講述者敘述詩詞背后的故事。節目獲得高口碑,并肯定會有第二季。

繼董卿轉型制片人以后,朱軍也緊隨其后。其首次擔任制片人的《信·中國》已經開播兩期,該節目非常考驗讀信人的演技和文學功底,尤其是臺詞功力。但和同類型節目《見字如面》不同的是,它選取的信更有當代性,注重發現英雄、名人不為人熟知的一面,更強調對于“信念信仰”的表達,因此也更具正能量。一眾演員相繼現身,實力演繹經典信件,黃渤朗誦錢學森求救信,其熱誠的赤子之心感動觀眾。

面對央視同一類型節目的珠玉在前,后來者必須有多元的創意,否則最后就是不溫不火。比如《詩書中華》只是以家庭為單位代替個人進行詩詞競賽,對家風也有適當表達,但是總體上的節目模式變化不多,給人驚喜感不足。

類型要更為豐富

除了常見的詩詞和漢字,文化綜藝急需開拓新領域。《國家寶藏》開創了文博類型,《如果國寶會說話》則用賣萌的方式,讓晦澀難懂的文物走入大眾視野。緊跟文博類的熱潮,北京衛視將推出《我是故宮講解員》,濮存昕、孫儷等明星都將競爭“故宮榮譽講解員”的稱號。

閱讀原本是具有很強的個人性的看好,看似無法在大眾媒體上進行廣泛傳播。但如今這個題材也在進入電視熒屏。《見字如面》的主創團隊正在籌備一檔讀書節目,令人期待。《一路書香》里,竇文濤化身書店老板,一路邀請各界大咖,包括學術圈和演藝圈人士,結合“讀萬卷書”與“行萬里路”,以“戶外真人秀”的形式探尋各地風土人情,從而引發觀眾對優秀傳統文化傳承的思考。

全專家團文化探索節目《小鎮故事》,由“清華才子”李健攜手來自不同領域的5位“高知學者”走進中國12個獨具特色的小鎮,探尋隱藏在時光中的文化瑰寶。還有《百心百匠》,邀請到李亞鵬、柯藍、李泉、吳曉波、老狼等名人精英探訪民間匠人,一對一向匠人學習傳統技藝,傳承匠心的意義與價值。

但是要注意到,成功的節目不太多,只有《國家寶藏》拿到高口碑,其他節目仍需努力和一定的運氣。

知識獲得成為剛需

以往談起文化綜藝,大家總會有一種刻板印象,認為這類節目只有文化水平較高、閱歷豐富的“中年人”最為關注,因為他們才有耐心看這種艱澀的東西。但事實證明,“年輕人”正是近年來崛起的這類綜藝的主流觀眾,95后也大有人在。某大型網站在做《我在故宮修文物》《見字如面》《朗讀者》《曉說》等一系列人文類綜藝節目受眾群體的調查時發現,他們以85后和95后最多,尤其是95后觀眾,居然超過三成。

之所以如此,一部分原因是與人文類綜藝的網絡傳播形式有關。比如紀錄片《我在故宮修文物》《航拍中國》等,最初走紅也是在某網站上,該網站的主要受眾群體本來就是95后。加上后來的《國家寶藏》同樣在該網站火爆,掀起了一股“博物館熱”。可以發現,年輕觀眾并非是一群“娛樂”的“膚淺”群體,相反,他們表現出了出乎意料的對于中國傳統文化的興趣。

95后能喜歡這種嚴肅節目,也說明他們渴望漲知識、開眼界,反過來要求節目盡量滿足這個剛需。《信·中國》的歷史感引人關注;《一路書香》走讀文學和歷史,對余光中、路遙、普希金有了很好的普及。

值得一提的是《國樂大典》,該節目在集結國樂樂團精彩競技的同時,也非常注意對知識的傳遞。節目中,有5000多年歷史的簧片樂器“老祖宗”亮相,相傳這是女媧時期創造的樂器,是很多樂器聲音的源頭。數百年前,中國的笙傳到西方發展出了手風琴,兩種有親戚關系的樂器,合奏發出的聲音十分美妙。

表現形式必須時尚化

雖然年輕人有文化需求,文化類節目的形式就必須年輕化,嘉賓選擇、選材、形式都是如此。《見字如面》播出兩季,請了幾十位嘉賓,卻始終沒有年輕人的加盟,一時引起熱議,讓大家對年輕偶像的實力更添懷疑。

但《信·中國》開始有所改變,第一期中,楊洋和張少華的合作,第二期中,王俊凱演繹成貽賓寫的一封情書,這些片段自帶流量,引起話題,刷新了觀眾對他們的既往認知,接著又有更多人收看節目,使得整體收視大幅上升。

《經典詠流傳》中的詩詞不生僻,改編成歌曲也沒有沿用古風,注重時代性和時尚性的碰撞。機器人、饒舌、吉他、鋼琴、方言等形式,吸引了很多年輕人。

實際上,形式上的年輕化,是為了讓人們印象中“高冷”的文化真正具有觀賞樂趣,讓觀眾產生共鳴和參與感。比如《國家寶藏》就用大眾較為喜聞樂見的“趣聞軼事”視角解讀國寶,做到了既有史有據,又生動有趣。

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP