每日經濟新聞 2018-03-11 08:38:00

醫患關系一直以來都是社會關注的熱點,據一份調查顯示,在醫生家長中,有45%不愿意子女從醫。其中,“事故責任劃分”一直都是醫患之間難以解決的矛盾話題。在昨日(3月10日),全國人大代表、最高法院院長周強,在第十三屆全國人大一次會議河南團全會上提了一個意見:醫院在緊急情況下,可不征求病人家屬同意(實施搶救),經過醫院院長同意后,醫院救死扶傷可免責。

每經編輯|秦勇

醫生,是備受世人尊敬的職業,他們救死扶傷的天職,賦予許多人第二次生命。

但在1月份的一項調查結果中顯示,在醫生家長中,有45%不愿意子女從醫,其中,14%絕對不希望子女從醫——醫生對于自己職業的憂慮,除了收入待遇、工作時長,還和醫患關系有關。

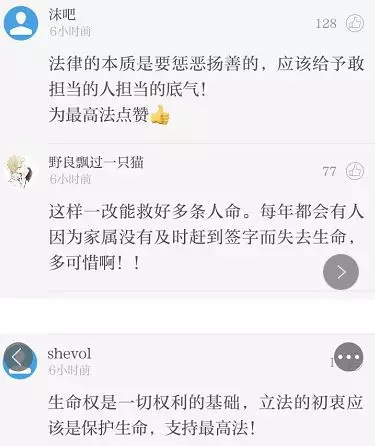

而“事故責任劃分”一直以來都是醫患之間難以解決的矛盾話題。昨天(3月10日),最高法院院長周強在第十三屆全國人大一次會議上提出一則意見,獲得許多網友的支持:

到底是什么意見呢?跟著每經小編(微信號:nbdnews)往下看。

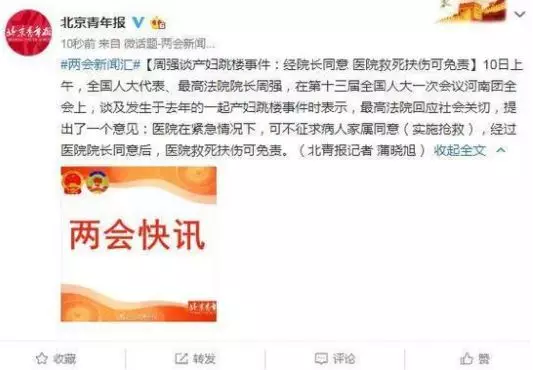

據@北京青年報 消息,3月10日上午,全國人大代表、最高法院院長周強,在第十三屆全國人大一次會議河南團全會上,談及發生于去年的一起產婦跳樓事件時表示,最高法院回應社會關切,提出了一個意見:

醫院在緊急情況下,可不征求病人家屬同意(實施搶救),經過醫院院長同意后,醫院救死扶傷可免責。

▲最高人民法院院長 周強(圖片來源:新華社記者 王曄 攝)

▲最高人民法院院長 周強(圖片來源:新華社記者 王曄 攝)

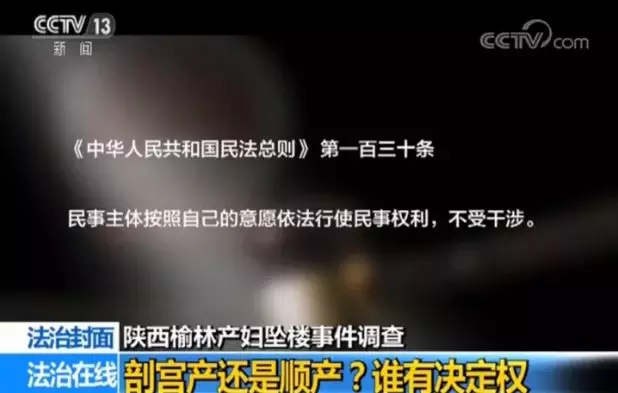

周強說的案例,就是2017年8月,名為馬某某的一名產婦在待產時,從醫院五樓墜亡的事件。事發后,醫院方面稱,由于家屬多次拒絕剖宮產,最終導致產婦難忍疼痛跳樓。但產婦家屬卻表示,曾向醫生多次提出剖宮產被拒絕。

此次事件的焦點在于,產婦在生產過程中,選擇剖宮產還是順產,到底誰有決定權?

央視新聞報道稱,中國人民大學法學院教授楊立新認為,從法律角度來看,無論是家屬還是醫院,都無權違背產婦意愿作出決定,否則就是違反民法的行為。

清華大學法學院教授王晨光也認為,醫生應該提供詳細的科學分析,把利弊告知患者,由患者做出自己的選擇。

那么,在產婦的實際生產過程中,醫生們又是怎樣權衡利弊,最終做出判斷的呢?對此,北京大學第三醫院產科主任趙揚玉表示,醫生會綜合考慮哪種方式對孕婦和新生兒最好。如果孕婦一要求做剖宮產,醫生就滿足的話,這其實是一種缺乏責任意識的行為。

其實,早在2010年實施的《侵權責任法》中,就已經明確了醫療損害的相關責任。據每經小編(微信號:nbdnews)查閱資料發現,《侵權責任法》在第七章醫療損害責任中明確指出:

醫務人員在診療活動中應當向患者說明病情和醫療措施,需要實施手術、特殊檢查、特殊治療的,醫務人員應當及時向患者說明風險,替代醫療方案等情況,并取得其書面同意;不宜向患者說明的,應當向患者的近親屬說明,并取得其書面同意。

醫務人員未盡到前款義務,造成患者損害的,醫療機構應當承擔賠償責任。

什么意思呢?簡單來說,就是在實施醫療措施前,要做兩件事,第一,醫生說明情況;第二,需要患者或者患者家屬的書面簽字。

那要是遇到患者家屬不在、患者又生命垂危的情況怎么辦呢?

《侵權責任法》中又給了這樣一條說明:

因搶救生命垂危的患者等緊急情況,不能取得患者或者其近親屬意見的,經醫療機構的負責人或者授權負責人批準,可以立即實施相應的醫療措施。

也就是說,遇到非常緊急的情況,無法取得親屬意見時,都可以立即實施相應的醫療措施。

當患者家屬不配合治療,造成患者病情加重、治療不及時的,這個“鍋”應該誰來背呢?

▲圖片來源:攝圖網

▲圖片來源:攝圖網

《侵權責任法》第六十條明確規定,患者有損害,因下列情形之一的,醫療機構不承擔賠償責任:

1、患者或者其近親屬不配合醫療機構進行符合診療規范的診療;

2、醫務人員在搶救生命垂危的患者等緊急情況下已經盡到合理診療義務;

3、限于當時的醫療水平難以診療。

同時《侵權責任法》中還強調了,醫療機構及其醫務人員的合法權益受法律保護。干擾醫療秩序,妨害醫務人員工作、生活的,應當依法承擔法律責任。

除此之外,據中國青年報報道,首都醫科大學宣武醫院神經外科首席專家凌鋒在答記者問時介紹,醫患之間并不是供需關系,患者到醫院來,是求醫不是買醫,救死扶傷是醫生的天職。一些醫生在談論自己過去的一些失誤時淚流滿面,醫生盡心盡力,也希望全社會理解醫生工作的過程,醫患應該相互信任,醫生是值得關注和信任的。

▲圖片來源:攝圖網

▲圖片來源:攝圖網

的確,醫生是不允許犯錯的行業,醫患關系緊張更會將醫生變為高危職業。

在百度搜索中輸入“醫鬧”會出現近300萬條記錄,除了對醫生進行威脅、辱罵和擺放花圈等精神和語言攻擊之外,更有對醫生進行人身攻擊的行為。

但根據2018年的《中國醫師執業狀況白皮書》顯示,醫患關系總體出現了好轉:

34%的醫師從未經歷過暴力傷醫事件,而經歷過的醫師認為,51%是偶爾的語言暴力。而2014年的調查顯示,僅有27.14%的醫師未遭受過暴力事件。廣大醫師對政府出臺的打擊涉醫違法犯罪的政策措施都給予肯定,但個別地方政府執行不到位。

據央視新聞報道,3月10日,全國政協委員、北京大學黨委副書記、醫學部黨委書記劉玉村在回答記者提問時說,很多優秀的高中畢業生不愿意學醫,但是,中華民族的健康乃至生命如果不托付給一流的人才,能放心嗎?

他表示,醫療衛生體制改革是一個世界難題,主要問題來自三個方面:

第一,有限度的財力程度和日益增長的多元化需求的矛盾,財政的增長永遠趕不上期望值的增加,對醫療來說,錢永遠不夠用;

第二,社會評價和個體感受之間是有差異的,實際上中國是優于中等發達國家水平的,但老百姓看病時還是有難題,希望大家多一點信任,少一點急躁;

第三,人力資源保障、調動醫務人員的積極性問題,要在提高醫務人員的待遇,吸引優秀的人員來學醫。

北京協和醫學院生命倫理學博士張迪在澎湃新聞問吧里面表示,

如果我們把醫療簡單的歸為第三產業(并沒有貶低的含義)就會讓公眾有這樣的想法“花錢買服務,花錢就應當治好病,花錢就應當起死回生”。

但正如美國生命倫理學家佩里格利諾(Edmund D.Pellegrino)所言:醫學居于科學與人文之間,并且非二者中的任何一方,而是包含了雙方的許多特性。醫學是最人文的科學,最經驗的藝術,并且是最科學的人文。

來源:每日經濟新聞綜合中國青年報、央視新聞、澎湃新聞、北京青年報、《中國醫師執業狀況白皮書》、《侵權責任法》等

每經編輯:湯亞文

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP